Как кошки появились на Руси? Какое место они заняли в нашей жизни и культуре?

Точного ответа на вопрос «как кошки появились на Руси» не знает никто. Тем не менее, есть предположения, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Этимологи затрудняются объяснить происхождение слова «кот». Истоки искали в нижненемецком, кельтском и нубийском, однако все эти варианты оказались невозможны. Сейчас часто можно встретить утверждение о том, что слово произошло от народнолатинского cattus (дикая кошка).

Когда кошки появились на Руси?

Опять же, точно никому не известно. Некоторые считают, что они появились уже во втором-пятом веках, но тогда были очень редки. Останки кошек VII-VIII века были найдены на территории современной Южной Украины. На территории современной России коты, вероятно, распространились только в одиннадцатом веке.

Вероятно, этих животных завезли мореплаватели, после чего кошки прекрасно прижились. В двенадцатом веке на Руси разводят кошек. Церковь поддерживает это, вероятно, потому что проблема грызунов коснулась каждого и кошки были своеобразной «божьей помощью». Со временем коты появились в царских палатах и простых избах. Стали ассоциироваться с домашним очагом. Возможно, тогда появилась традиция впускать кошку в новый дом первой.

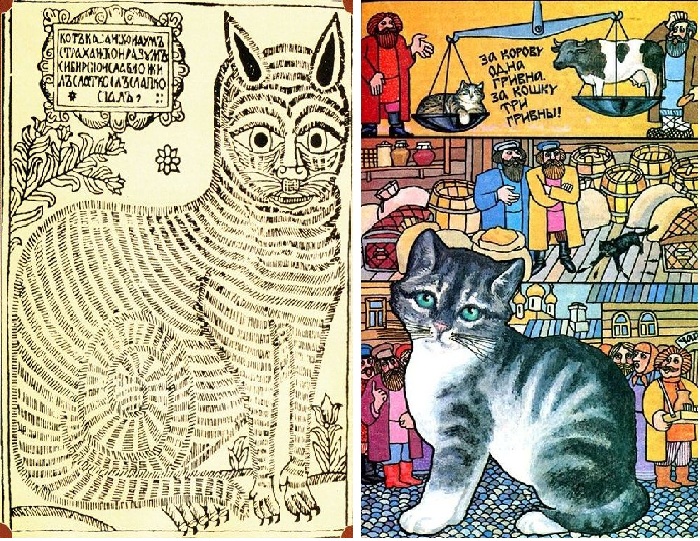

Интересно: говорят, за кражу кошки на Руси штраф был выше, чем за кражу коровы. В те времена штраф рассчитывался из стоимости ураденного, поэтому можно предположить, что заморские животные стоили дороже коровы.

Кошки в языческой Руси

Про почитание кошек в Древнем Египте знают все. Но вот когда эти хвостатые друзья человека появились на русской земле – точно неизвестно. Предполагается, что кошкины лапки ступили на нашу землю примерно в 11 веке. Хотя на южных рубежах, которые сейчас относятся к Украине, кошки, возможно, водились еще в 7 или 8 столетии. Может быть, даже раньше.

Изначально кошки ценились практически на вес золота. Что и неудивительно, ведь зверь был еще редкий, а пользы от него было очень много. Нашествия крыс и мышей в те времена были настоящим бедствием, которое могло обречь людей на голодную смерть.

Кошки были настоящим и почти единственным спасением для хранилищ зерна. А заодно и средством для сокращения эпидемий, которые разносили многочисленные грызуны.

По некоторым сведениям кошек завезли к нам морем, с южных границ страны. Но по другой версии кошки и так всегда жили здесь, это известные дикие кошки. От которых потом пошли русские кошки сибирской породы.

Сколько стоил кот в древней Руси, и Почему только котам из всей живности был разрешен вход в православный храм

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Современному человеку трудно поверить в то, что еще тысячу лет тому назад домашних кошек на Руси практически не существовало. Это теперь бытует пословица: «Без кота – дом сирота». Но, в древние времена кошки настолько были редкостны, что их стоимость приравнивалась стоимости трех коров или стаду баранов. Хотя были и животные, которые ценились наравне с кошками. Об этих и многих других интересных фактах из жизни домашних питомцев — далее, в нашем обзоре.

По предположению историков первых одомашненных пушистых зверьков в Россию начали завозить мореплаватели. Миграция кошек началась очень медленно, вначале с южной ее части, а потом постепенно распространилась на север и восток. По результатам раскопок, на территории современных русских городов Пскова и Ярославля, а также некоторых прибалтийских городов первые кошки появились к VI-VII векам, а к VII-IX столетию кошки оказались на территории Старой Ладоги и в Среднем Поволжье.

Кошка, появившаяся в русских землях еще до принятия христианства, почиталась как священное животное, сопровождавшее языческого бога Велеса. После принятия православной веры языческое божество заменили покровителем скота — святым Власием. Именно поэтому, кличка Васька стала самым распространенным именем для кота.

Кошка в православном храме

Так исторически сложилось, что Католическая церковь в Средневековье объявила кошек исчадьем ада, приспешниками ведьм и слугами дьявола — особенно черных — и призвала массово истреблять их, сжигая на кострах. А вот православные священнослужители сразу прониклись к «коткам» (именно так в старину называли кошек) и взяли под свою защиту.

Главной причиной такого покровительства было то, что пушистые зверьки охраняли съестные запасы в монастырях, а потому заслуживали к себе особого отношения и могли в отличие от собак беспрепятственно заходить в православные церкви. Во Владимире, Суздале и многих других российских городах в воротах перед храмами можно увидеть небольшие отверстия, предназначенные специально для входа кошек.

Кошка – дорогой экзотический товар на вес серебра

Разумеется, что в самом начале «заселения» русских земель, кошки в жилищах простых смертных не водились вовсе, так как эти экзотические животные были им попросту не по карману. Их могли позволить себе царские семьи и очень зажиточные люди. Так, в патриархальной Москве кошка считалась ценным имуществом и непременным атрибутом благополучия и достатка в доме.

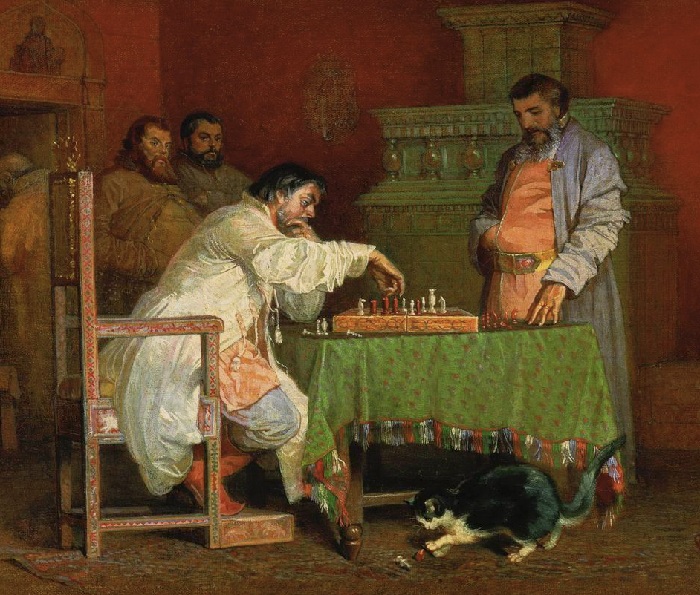

Вячеслав Шварц. Сцена из домашней жизни русских царей (Игра в шахматы). 1865. Государственный Русский музей.

Так, все же, сколько на самом деле стоила кошка в старину? Заглянув в историческую летопись, можно прочесть официальные записи, которые гласят, что стоило это существо громадных денег. До наших времен дошел уникальный документ, сделанный в XIV столетии, где была точно определена относительная ценность по тогдашним меркам и кошки, и собаки, и другого домашнего скота. Этот своеобразный исторический указ назван «Правосудьем митрополичьим», и является одним из древнейших, где кошка впервые была упомянута как домашний зверь.

В документе речь шла о денежных штрафах, предполагаемых за хищение домашних животных. Разумеется, что величина штрафа в полной мере зависела от ценности украденного животного и косвенно определяла его стоимость: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна».

В старину гривна приравнивалась слитку серебра массой 205 граммов, а кун составлял 50-ю часть гривны. Таким образом, кошка, оцененная в три гривны, приравнивалась к незаменимому в хозяйстве волу, а также собаке. К слову, в три гривны оценивались три резвых молодых скакуна, целое стадо баранов или же три коровы. А вот, чтобы заработать 3 гривны, даже при очень высоком жаловании, положенном князем Ярославом строителям древнего киевского храма, надо было трудиться, не разгибая спины около двух месяцев.

Что любопытно, кошку в старину могли не только украсть, но и запросто убить. Поводов для этого у простого народа имелось предостаточно. На редкостного зверя смотрели косо, так как был слишком подвижным и любознательным, с вредоносными и бесовскими повадками. Кошки шныряли по чужим погребам, чуланам да птичникам, пытаясь урвать лакомый кусок. Поэтому бедный люд считал, что от них исходит зло, и разумеется, совершенно не было грехом отплатить пронырам той же монетой.

Тем не менее, кошка была в то время такой редкостью, что за ее кражу взимался огромный штраф, превышающий тот, который полагался за кражу коровы. За случайное или намеренное убийство чужой кошки кроме выплаты штрафа в одну гривну преступник был обязан приобрести потерпевшему другую кошку.

Именно из-за своей дороговизны, первоначально кошка, как редкостная невидаль и полезный предмет роскоши, попадала лишь в богатые дома. Но постепенно, зверь диковинный стал заселять и в дома победнее.

Царские коты

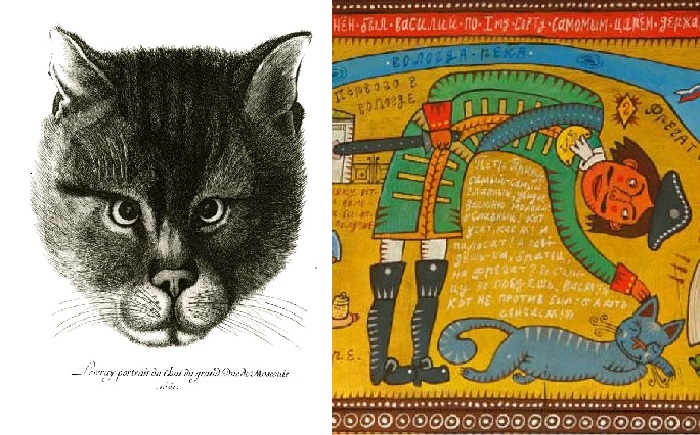

Разумеется, прижились кошки и при императорских дворцах, кладовые помещения которых также очень страдали от грызунов. Жили они и в царских покоях, а с некоторых любимцев даже писали портреты. Так, в 1661 году художник из Голландии Фредерик Мушерон создал портрет любимого кота царя Алексея Михайловича, отца Петра Великого. В Эрмитаже и по сей день хранится гравюра, которую выполнил с графического рисунка чешский художник Вацлав Холлар.

У Петра I был также любимый кот по кличке Василий. В 1724 году царь взял его у одного голландского купца. Царь, сразу же оценив пользу, приносимую этими животными, тут же издал указ: «Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения».

А императрица Елизавета Петровна в 1745 году приказала казанскому губернатору доставить из Казани специально для Зимнего дворца 30 котов лучших пород и человека, который ухаживал бы за ними. В то время считалось, что казанские зверьки — лучшие крысоловы.

А вот Екатерина II, хотя и не особо жаловала кошек, возложила на них еще более важную миссию: они стали хранителями картинных галерей, ведь от грызунов страдали не только кладовые со съестными припасами, но и произведения искусства, написанные маслом. Именно с того времени коты в Эрмитаже прижились и стали знамениты не менее, чем шедевры живописи или скульптуры.

А также императрица, придав животным новый статус, повелела: «…разделить котов на комнатных и подворных, а чтобы число первых и вторых знать, поручить вести учет» . К «комнатным» относились избранные, которые хорошо ловили мышей и при этом были хороши собой. В основном к таковым относились кошки породы русская голубая.

Кошка — хозяйка в крестьянских избах, на рынках и любимый персонаж народного фольклора

И лишь концу XVIII столетия кошки перестали быть «штучным товаром». Теперь они хозяйничали не только при церквях, дворцах и домах богачей, но и массово появились в избах крестьян.

В городах кошки также «были при деле». «Работая» в основном на рынках, им жилось достаточно вольготно и сыто. Так, литератор Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» писал, что особенно упитанными были коты Охотного ряда. Местные торговцы оберегали и гордились своими охранниками товара. Сытым, огромным котам даже разрешалось сидеть на прилавках. А между самими торговцами это было вроде состязания — у кого кот толще.

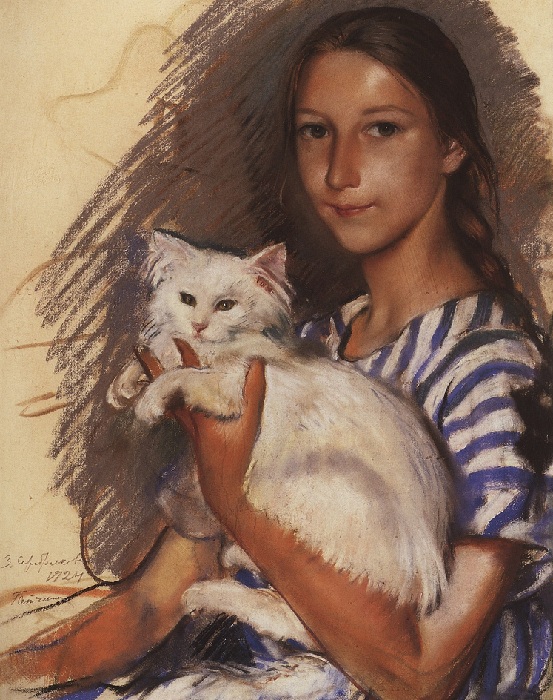

Именно с того времени полюбившиеся всем ценные животные стали не только персонажами русского народного фольклора и литературы, а также значимыми образами изобразительного искусства. И что любопытно, когда в 1853 году русский писатель и лингвист Владимир Даль опубликовал двухтомник «Пословицы русского народа», выяснилось, что кошки упомянуты в нем 75 пословицах.

Как коты Ленинград спасли

Мало кто знает, но после снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной, кошки буквально спасли город от нашествия крыс. В блокадное время почти все ленинградские кошки либо умерли, либо были съедены. Вследствие чего город быстро наводнили крысы, что привело к ужасающим последствиям. Советский литератор Леонид Пантелеев в блокадном дневнике сделал запись: «Котенок в Ленинграде стоит 500 рублей» . Для сравнения: килограмм хлеба с рук покупали за 50 рублей, а зарплата сторожа составляла 120 рублей.

В апреле 1943 года, после снятия блокады, правительством было принято экстренное решение — в Ленинград завезти пять тысяч дымчатых котов из Ярославля, а немногим позже — эшелон котов из Сибири. «Мяукающая дивизия» четырехлапых бойцов была распределена по музеям, подвалам и уцелевшим жилым домам города. Через некоторое время Северная столица, благодаря кошкам, была очищена от грызунов.

К слову сказать, коты до сих пор состоят на «службе» при Питерском Эрмитаже, охраняя подвалы и запасники, где хранятся художественные экспонаты. У каждого кота есть ветеринарный паспорт, миска и корзинка для сна. В 2016 году британское издание The Telegraph включило эрмитажных котов в список необычных достопримечательностей, которые обязательно нужно увидеть, приезжая Петербург.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, давая интервью «Литературной газете» в 2014 году, отметил: «Кошек всего 50, этот лимит я сам установил. Они живут во дворе и в подвалах. «Лишних» котов мы отдаем в хорошие руки. Они знают свои места обитания в подвалах, руководить ими не надо. У нас интервью и съемки по поводу котов не реже, чем про Рембрандта». И они действительно это заслужили.

Вот так, постепенно кошка в России стала хранительницей дома, приобретя славу вещуньи будущего и проводницы в потусторонний мир.

Кошка в языческой Руси

«Продвижение» домашней кошки с юга на север России происходило очень медленно. Самые древние останки кошек, найденные археологами на территории Кировоградской, Одесской и Черкасской областей, относятся ко II-V векам новой эры — всего по одной кошке на несколько поселений. Однако результаты раскопок, относящихся к VI-VII векам, указывают уже на появление этих животных в Пскове, Ярославле и прибалтийских городах. По сведениям ученых, только в VII-IX веках кошки оказались на территории Старой Ладоги и в Среднем Поволжье.

Кошек ценили на Руси еще до принятия христианства. Так, одним из священных животных, сопровождавших бога Велеса, был кот. Кошка являлась хранительницей домашнего очага и проводником в потусторонний мир.

С появлением на Руси христианства языческий бог Велес был запрещен. Его заменил покровитель скота святой Власий, именно поэтому имя Васька стало самой распространенной кошачьей кличкой.

Кошка в храме

Католическая Церковь считала кошек исчадьем ада и без зазрения совести сжигала бедных животных на кострах. А вот православные священники сразу прониклись к «коткам» — именно так раньше называли кошек. Пушистые зверьки охраняли съестные припасы в монастырях, а потому заслуживали к себе особого отношения и могли в отличие от собак беспрепятственно заходить в церковь. Во Владимире, Суздале и многих других российских городах в воротах перед храмами можно увидеть небольшие отверстия, предназначенные специально для кошек.

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, так как эти экзотические животные были им попросту не по карману — кошки обитали только в домах богатых особ. В патриархальной Москве кошка была атрибутом благополучия и достатка в семье.

Жили кошки и при императорских дворцах, которые, как и обычные жилые помещения того времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I имелся любимый кот, которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году царь взял его у одного голландского купца. Петр сразу оценил пользу, приносимую этими животными, и тут же издал указ: «Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения».

А императрица Елизавета Петровна в 1745 году приказала казанскому губернатору привезти ей уже 30 котов лучших пород и человека, который ухаживал бы за ними. Считалось, что казанские зверьки — лучшие крысоловы.

Екатерина II возложила на кошек еще более важную миссию: они стали хранителями картинных галерей, ведь от грызунов страдали не только амбары, но и произведения искусства. Коты в Эрмитаже прижились и стали знамениты не меньше, чем шедевры живописи или скульптуры.

История кошек на Руси

В жизни русского человека, да и не только русского, но и всех россиян, кошка кажется чем-то столь же незыблемым как русские народные песни, сказки (вспомнить хотя бы Кота ученого или Кота Баюна), да и сама русская история. Однако мало кому известно, что кошки на нашей территории являются пришлыми животными, причем, пришедшими относительно недавно.

Несмотря на то, что такие страны как Китай или Англия находятся значительно дальше от Египта, чем Русь, с кошками жителям этих стран удалось познакомиться все же раньше, чем нам. То, что кошки имеют египетское происхождение знают многие. Но даже само слово «кот» не является исконно славянским и позаимствовано из латинского языка, где диких кошек обозначают словом «каттус». Именно от него и происходит слово «кот». Немногие знают и то, что самку домашней кошки вплоть до XVI-го века на Руси называли «котка». Кстати, в некоторых славянских языках по сей день сохранилась старинная форма этого слова.

История кошек на Руси началась позже, чем их история в Англии.

История появления кошек в России

Время, когда коты и кошки появились в России, точно указать трудно, хотя и установлено, что домашние кошки на территории Руси завелись еще до того, как наши предки приняли христианскую веру. Кошку на Руси ценили на вес серебра (в прямом смысле), она приравнивалась по себестоимости к пахотному животному.

Большой штраф взимался за убийство кошки, потому что сохранить зерно и сбрую от грызунов не мог никто кроме нее. Звали кошку тогда иначе — котка. Затем на смену этому слову пришло немного подправленное — коша, а после добавления буквы «к» получилось привычное слуху — кошка.

Интересно, что на Руси первыми оценили кошку служители церкви и поставили их под защиту церковного закона. Единственным животным, которому разрешено входить в храм была и остается кошка. О признании кошки церковниками говорит и то, что во Владимире, Суздале и многих других русских городах можно увидеть в храмовых воротах отверстия, проделанные специально для удобства кошек.

Со временем кошки широко распространились по русским русских городам. Горожане всегда ценили и любили кошек. В патриархальной Москве атрибутом благополучия и достатка в доме считалась кошка. В. А. Гиляровский писал, что когда в начале ХХ века в торговом Охотном ряду было решено навести порядок, «первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. vk.com/historylink Это было вроде спорта – у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках».

Отдавали должное кошкам и царские особы. В Эрмитаже и поныне хранится работа голландского художника Фредерика Мушерона — портретное изображение крупным планом кота царя Алексея Михайловича (1661 г). В одном из указов Петра I содержится высочайшее повеление «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». У него же жил привезенный из Голландии кот.

Дочь его, государыня Елизавета Петровна, в 1745 году приказывала выписать из Казани специально для Зимнего дворца как особо искусных охотников котов-крысоловов местной породы. При дворе Екатерины Великой жили красавицы кошки пепельно-голубого окраса, короткошерстные, с ярко-зелеными глазами. Голубой кот по прозвищу Васька жил у императора Николая I.

На сегодняшний день в России среди домашних кошек присутствуют все породы — от самых редких до простых, хотя много и беспородных, бездомных кошек. Давно прошли те времена, когда кошек держали прежде всего как помощников в хозяйстве, они давно уже не обременены какими-либо обязанностями. Но несмотря на это, с каждым годом кошачья популярность растет.

Словене, руссы и потоп

Николай II — невинная жертва.

Иван IV Васильевич Грозный — прародитель Российской империи

Правда о событиях в Чехословакии 1968 года

4 Комментария » Оставить комментарий

Кошки лечат людей

Кошки сохраняют энергетический баланс, являются гармонизаторами.

У человека два внутренних энергетических потока: положительный и отрицательный. Когда один поток начинает преобладать над другим, человек болеет. Кошка, как правило, ложится в основание (первая чакра), либо если нарушение в верхних чакрах, ложится на плечи, или если нарушение в районе 4 чакры, ложится на грудь. И кошка не забирает положительную или отрицательную энергию, а гармонизирует её.

Есть такой неправильный термин, что кошки забирают энергию — это бред, потому что кошка работает и живёт в одном частотном диапазоне, а человек работает в другом. Кошка энергию не забирает, а гармонизирует – пропуская через себя, она восстанавливает баланс. Поэтому, кошки всегда считались гармонизаторами, т.е. сохраняют одинаковый баланс между «плюсом» и «минусом». И одновременно, допустим, те же египтяне считали, что кошка – это страж Врат в потусторонний Мир; она как бы разделяет Мир Явный (Мир живых) и Мир умерших, т.е. как защитник и гармонизатор: не пропускает оттуда, чтобы здесь негативом не переполнилось. И первых кошек на Мидгард-Землю привёз Даждьбог…

Чёрная кошка и новоселье

На Руси к чёрным кошкам (котам) относились очень хорошо. В новый дом первой впускали именно чёрную кошку — чёрный цвет поглощает все виды энергии, поэтому чёрная кошка очень тонко чувствует положительная или отрицательная обстановка в жилище, и если отрицательная – сразу же уйдёт. Ни одна кошка не будет находиться в помещении, где негативная обстановка. Кошка первой проходила весь дом, все комнаты, осваивалась. В спальне, где коша ложилась, на этом месте ставили кровать.

В древние времена считалось, что если чёрная кошка пришла в дом и начала жить — этот дом будет счастливым. Это потом христиане начали бороться со славянскими традициями, запугивать людей, чтобы они боялись чёрных кошек.

Роль четвероногих питомцев в религии

Язычество

Появление котов на территории древней Руси произошло еще до прихода христианского вероучения. В то время славяне поклонялись многочисленным богам, среди которых выделялся Велес. Он был правителем подземного царства, скота, богатства и лесных животных. Поэтому в древней мифологии их относят к верным помощникам этого божества. Четвероногие питомцы нередко ассоциировались с хранителями домашнего очага — домовыми. Хозяева с трепетом и почтением относились, чтобы в доме пребывал уют и благополучие.

Христианство

С приходом религиозного учения языческие обычаи исчезли не сразу. А некоторые верования остались до сих пор и соблюдаются негласно, как приметы (т. е. предупреждение). Старорусская история запомнила десятки животных под именами Мурка и Васька. Первое прозвище произошло от способности издавать мурлыканье. Второе появилось, когда за обязанности бога Велеса стал отвечать святой Власий или святой Николай. Поэтому питомцы стали ассоциироваться с ним и получали соответствующие прозвища.

По мере укоренения данной веры животным стали разрешать находиться в храме.

С усилением христианства на территории древней Руси коты пользовались хорошей славой в церквях. Они причислялись к чистым животным, которые помогали справиться с грызунами и всегда беспрепятственно заходили в святилище. У монастырских дверей существуют отверстия, которые были специально проложены, чтобы кошка могла свободно входить и покидать здание. Это очень отличалось от восприятия животных в католических церквях. Там их причисляли к помощникам сил зла и отправляли их на костры, особенно во времена инквизиции.

Как относились к животным?

Первая волна завезенных кошек разместилась в семьях богатых и знатных людей, поскольку цена была высока. Обычная крестьянская семья не могла позволить себе такую роскошь, так как стоимость животного была соотносима с одной коровой. Возможность беспрепятственно заводить кота только в конце XVIII века. Животные стали верными спутниками человека, хранителями и защитниками не только амбаров, но и домашнего очага. Во дворце императора также жил питомец, по кличке Василий, который приносил большую пользу при ловле мышей. После этого четвероногие питомцы воспринимались как:

- охотники-крысоловы;

- охранники картинных галерей;

- живая достопримечательность Эрмитажа;

- хранители домашнего очага;

- персонажи народных пословиц.

Кошки умные и пушистые животные, которые живут в каждой семье. Однако во времена древней Руси животные были диковинкой, которую могли позволить только элитные представители того времени. Благодаря своим умениям, коты смогли завоевать сердца обычных людей и императорской семьи. За свою способность к борьбе с грызунами их поселяли в каждом амбаре, дворце и даже Эрмитаже.

Кошка – это роскошь

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, так как эти экзотические животные были им попросту не по карману — кошки обитали только в домах богатых особ. В патриархальной Москве кошка была атрибутом благополучия и достатка в семье.

Жили кошки и при императорских дворцах, которые, как и обычные жилые помещения того времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I имелся любимый кот, которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году царь взял его у одного голландского купца. Петр сразу оценил пользу, приносимую этими животными, и тут же издал указ: «Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения».

А императрица Елизавета Петровна в 1745 году приказала казанскому губернатору привезти ей уже 30 котов лучших пород и человека, который ухаживал бы за ними. Считалось, что казанские зверьки — лучшие крысоловы.

Екатерина II возложила на кошек еще более важную миссию: они стали хранителями картинных галерей, ведь от грызунов страдали не только амбары, но и произведения искусства. Коты в Эрмитаже прижились и стали знамениты не меньше, чем шедевры живописи или скульптуры.

«Путешествие» котов по Руси

Миграция животного из южных частей Руси на север была долгой. Со второго по пятые века н.э. на определённые поселения Одесской, Кировоградской и прилегающих областей приходилось по одному коту. После этого представители семейства кошачьих появились в Прибалтике, Ярославле, Пскове и в Среднем Поволжье.

Русские породы кошек

Настоящая гордость российских фелинологов — это признанные по всему миру русские породы кошек. Пушистые и «лысые», хвостатые и бесхвостые — сегодня отечественные породы кошек изобилуют самыми разными внешними данными, обладая при этом мягким, но своенравным характером.

Фелинология — это наука (раздел зоологии), которая занимается изучением исключительно домашних кошек. В качестве основных направлений фелинологии обычно выделяются строение разных пород кошек, специфика их породных признаков и особенности селекции.

Наука берёт начало в 1871 году, когда в Англии Харрисон Уэйр впервые провёл выставку породистых кошек. Именно тогда и были впервые описаны стандарты некоторых пород. А спустя 6 лет (в 1887 году) Уэйр зарегистрировал британский клуб любителей кошек и назначил сам себя президентом. В мировой истории именно с клуба National Cat Club и начинается движение фелинологов.

Перед тем, как перейти к российским фелинологическим организациям, нужно понять, какие вообще задачи ставят перед собой фелинологи (независимо от страны проживания). Сегодня, как и на протяжении последнего столетия, фелинологические организации ставят перед собой такие рабочие задачи:

- проработка всех тонкостей стандартов породы;

- доведение до совершенства породных признаков;

- систематизация выставок кошек и регулирование подхода к проведению выставок;

- стандартизация правил регистрации пород;

- регламентирование деятельности питомников и клубов;

- проработка правил работы экспертов-фелинологов;

- надзор за работой питомников и клубов.

Условно все международные фелинологические организации можно делить по принципу работы на две системы:

- европейская система обычно объединяет маленькие и большие клубы любителей кошек;

- американская система подразумевает объединение владельцев профессиональных питомников.

Стоит отметить, что фелинологические организации в России работают преимущественно по европейским принципам.

Одна из самых популярных пород в северных странах — сибирская кошка — отличается густым тёплым мехом и мягким характером

История кошек в России: без кошки нет избы

Лапы первой домашней кошки ступили на русскую землю в 11 веке, а на землях, ныне относящихся к югу Украины, они и вовсе появились в 7-8 столетиях, о чем свидетельствуют найденные кошачьи останки. Впрочем, судя по некоторым данным, на землях, относящихся ныне к Одесской и Черкасской областям Украины, первые кошки появились уже даже во 2-5 веках, хотя в те времена они были большой редкостью. Как бы то ни было, известно, что животное на Русь привезли мореплаватели, и успех странного пушистого зверя был просто ошеломительным! В ходу сразу же появилась пословица «Без кошек нет избы», а безопасность и жизнь животных было решено защитить на уровне законодательства. Для этих целей придумали закон, который, в частности, предусматривал солидный штраф за кражу кошки. Удивительно, но его сумма была даже больше, чем размер штрафа, положенного за кражу коровы или угон вола.

Читайте также: Капли для кошек и собак «Бриллиантовые глаза» — особенности применения, противопоказания и отзывы

Предки домашней кошки

По официальной версии первыми представителями семейства кошачьих были креодонты, хотя прямых доказательств этому нет. Они намного превышали по размеру тигра и тем более наших домашних питомцев.

Креодонт

Креодонты жили на Земле 50 млн. лет назад. Они были опасными хищники, наводящие страх на всех остальных животных. После появились львы, саблезубые тигры, гепарды.

Определенного предка у домашней кошки нет. Целыми тысячелетиями формировался ее фенотип и генотип. Этот путь можно проследить по животным, обитающим в различных уголках планеты.

В Африке можно обнаружить длинноногую рыжевато-серую ливийскую кошку. У нее острая морда, длинное узкое туловище, окрас с полосками в виде волн, маленький крап, кольца темного цвета в области хвоста.

Некоторые ученые считают ее предком домашней кошки. Их мнение подтверждается анатомическим сходством строения скелета и равным объемом черепа. Также она быстро приручается в отличие от других членов семейства.

Внешне с домашней питомицей схожа степная индийская кошка. Она обладает другим окрасом (серовато-желтым с черными кольцами) и намного превышает по размерам своего потомка. Также индийская кошка имеет более длинный хвост. Они обитают в Индии, Иране, Средней Азии.

В Юго-Восточной Азии обитает бенгальская кошка. Ученые считают, что она является предком ориентальных пород.

Магот и оцелот – древесные американские кошки. Это вид диких животных, которых можно держать дома. Приручить их довольно просто, но лучше это делать с самого рождения.

Содержание кошек

Домашние кошки конечно не такие самостоятельные как уличные, им всё-таки требуется уход, поэтому с того момента как маленький котенок попадает к вам в дом он становится членом вашей семьи и также нуждается в заботе.

Во-первых каждой кошке необходимо своё собственное место, где она будет спать и отдыхать. Обустраивая это место необходимо также учесть и особенности шерстяного покрова вашего домашнего животного, например: длинношёрстная – персидская, ангорская; короткошёрстная – сиамская, абиссинская, или совсем без шерстяного покрова – двельф, сфинксы.

На теле у кошек нет потовых желез, поэтому потеют они только через лапы

Лучше всего будет приобрести кошачий домик или просто плетёную корзинку, и поставить их в тёплом, не ветряном месте. Также животному требуется туалет – простой пластмассовый лоток с наполнителем, расположенный в укромном местечке. Некоторые хозяева кошек жалуются на разодранную мебель или обои, но так кошки просто точат свои когти и если им заранее приобрести когтеточку, то ваш интерьер будет в полном порядке.

Кошки не в состоянии спускаться с дерева вниз головой из-за строения когтей, поэтому чтобы спуститься им приходится пятиться

Ну и естественно вашему питомцу понадобится отдельная посуда для еды и воды, установленная в определённом месте. Воду необходимо менять два раза в день, чтобы она не застаивалась и всегда была чистой и прохладной. Маленького котёнка кормят до четырёх раз в день, взрослую особь 1 – 2 раза в сутки, при этом кормление нужно проводить в одно и то же время. Разовая порция должна содержать 30-40 граммов на 1 килограмм веса животного. В меню могут входить как сухой корм и консервы, так и натуральные продукты: рыба, мясо, творог, яйца, овощи. Питание должно быть разнообразным, чтобы оно не успевало надоедать кошке.

Кошка, как и любое другое животное может заболеть и поэтому если ваш питомец вдруг стал вялым, потерял аппетит, появились запоры или другие необычные симптомы стоит отвести его на осмотр к ветеринару.

Кот как достопримечательность

Екатерина Качура-Фалилеева. У самовара. 1-я пол. XX в.

Коты до сих пор «работают» в Эрмитаже — не в выставочных залах, но во дворах и подвалах. У каждого кота есть ветеринарный паспорт, миска и корзинка для сна. В 2021 году британское издание The Telegraph включило эрмитажных котов в список необычных достопримечательностей, которые обязательно нужно увидеть, если приезжаешь в Петербург.

«Кошек всего 50, этот лимит я сам установил. Они живут во дворе и в подвалах. «Лишних» котов мы отдаем в хорошие руки. Они знают свои места обитания в подвалах, руководить ими не надо. У нас интервью и съемки по поводу котов не реже, чем про Рембрандта».

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, «Литературная газета», 2014 год

Первые появления кота на Руси

Известно, что коты на Руси обитали уже в 12 веке, однако нет сведений о том, откуда появились. Поначалу животных было мало, и немногие могли их содержать.

Через несколько веков распространились, однако к 19 столетию их стало так много, что крестьяне начали охотиться за ними и сдавать на шкурки. В результате церковнослужители издали указ о защите кошек. В воротах храма проделывались отверстия для них.

Постепенно стали распространенными домашними любимцами на Руси, были признаком материального и душевного благополучия.

Знатные люди заказывали себе кошек из других государств – например, из Голландии.

Согласно указу во всех торговых лавках должен был жить кот. Маленький хищник ловил мышей и тем самым предотвращал эпидемии и инфекции.

С нимии связано немало пословиц и поговорок. Считалось, что в новый дом должен был заходить именно кот – так помещение наполнялось уютом и благополучием. Люди верили в и считали, что черные коты передавали домовому новости о семье, о своих хозяевах.

Вот уже несколько веков эти животные являются любимыми домашними питомцами людей со всего мира. 80% жителей планеты имеют домашних любимцев, и половина из хозяев содержат именно кошек. Теории происхождения кошек разнообразны, а первые представители кошачьих появились на планете гораздо раньше, чем люди.

Откуда взялись кошки в России и когда на Руси появились первые кошки

Существует несколько версий появления кошек на Руси, одни историки называют 11 век, другие говорят, про VII век, третьи утверждают, что первые упоминания о животных относятся к II-V векам.

Распространение кошек на территории древней Руси началось с юга современной Украины. По мнению историков, их привезли на континент мореходы. С 12 века животное уже разводили по всей территории Руси.

Откуда появились кошки в Египте легенда

О происхождении кошек ходит множество легенд, сказаний, мифов. Особенно это касается истории Древнего Египта. По легенде, кошки попали в Египет из Нубии, которая считается местом появления животных. Среди почитаемых египетских богов появляется новая богиня – Басет. Сначала ее изображали в виде женского образа с кошачьей головой, позже изображением богини стало черное грациозное животное.

Басет в древнегреческой мифологии являлась хранительницей домашнего очага и уюта, радости и веселья в доме. Ради благосклонности божества был построен храм, где обитало множество животных, за которыми ухаживали не только прихожане, но и священнослужители. В храме располагалась гробница Басеты, а также обнаружено тысячи мумифицированных кошек.

Легенды говорят о том, что в этих местах до сих пор живут кошки, способные вылечить человека от всех недугов.

Как кошки стали домашними животными

Кошки свободолюбивое и гордое существо, и они никогда не позволят ущемить свои права на свободу, поэтому говоря о домашности питомца, можно подразумевать только тот факт, что ему тут вольготно и спокойно.

По своей натуре кошка – это хищник. Приучение кошек к дому стало вынужденной мерой у скотоводов и земледельцев, когда развелось неимоверное количество грызунов, которые могли свести на нет все их труды.

Первыми стали приучать кошек к дому жители Древнего Египта. Жили там животные в поистине королевских условиях, поэтому кошки быстро поняли, что лучше ограниченная свобода с райскими условиями или полная свобода и борьба за выживание. Может быть, экземпляры, выбравшие второй путь теперь стали пантерами, гепардами, львами?

Почему кошки нет в библии

Библия призвана направлять и вдохновлять людей на созидательный путь развития. Речь идет об отношении к Богу, понятиях греха и праведности. Любое животное не должно играть в жизни человека определяющую роль. Упоминание о других животных существуют только в определенном библейском контексте: притчи, жертвоприношения, метафорические сравнения и т. д.

О кошках есть упоминание в неканонической книге «Послание Иеремии». Автор говорит об идолах: «На тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы, лазают также по ним и кошки

Историю кошек надо искать в этнографической литературе.

Кошка — это самое любимое домашнее животное человека. Это грациозное, ласковое, привлекательное и независимое животное. К семейству кошачьих также относятся: тигр, лев, пантера, рысь и некоторые другие. Все мы знаем, что кошки – это независимые существа. Можно сделать такое предположение, что их дальние предки самостоятельно перекочевали намного ближе к человеку. Ведь они убедились, что это общество принесет только пользу. Давайте попробуем разобраться, как произошли кошки.

Почему кошку называют кошкой и как ее называли на Руси раньше

Домашняя кошка — это подвид лесной кошки (по латыни Felis silvestris). В русском языке наименование этого животного-компаньона — «кошка» употребляется в двух значениях. Первое — это обозначение биологического подвида, которое не зависит от пола. А второй вариант указывает на самку кота. Почему же этих домашних любимцев называют именно так?

По мнению исследователей, предки этих забавных и милых созданий много лет назад обитали в Африке. Это были ливийские, или пятнистые, кошки. А европейские дикие кошки являются их родственниками.

На Руси эти животные появились еще до принятия христианства и были экзотикой. Их завезли мореплаватели из южных стран. Они стоили очень дорого, и поэтому держать их могли лишь люди богатые. Вплоть до XV века за них давали столько же денег, сколько за быка. Если кто-то случайно убивал чужого питомца, то компенсировал владельцу и материальный ущерб, и моральный вред.

Версия о происхождении из языка северо-африканских племен

Поскольку кошки являются выходцами из Африки, существует версия, что их название взято из языка северных африканских племен, где оно звучало как «кадис». В арабском оно трансформировалось в qutta, а затем появилось в английском в виде cat и в немецком в виде katze. А после этого «перекочевало» в русский язык.

Теория происхождения котов

Коты относятся к хищным млекопитающим семейства кошачьих. По подсчетам ученых, в современном мире одомашнено примерно 600 млн. особей. История современных кошек тесно связана с лесными и степными представителями семейства кошачьих. Сам термин кошка произошел от латинского «cattus», в древнерусском языке существовало название «котька».

Существует две версии о происхождении котов. По одной из библейских легенд, на Ноевом ковчеге во время всемирного потопа завелись грызуны, с которыми не могли справиться другие звери. Тогда львы породили кошек, которые благодаря своим маленьким размерам и ловкости смогли изловить всех крыс и мышей.

По второй версии, первые дикие коты населяли планету более 60 тыс. лет назад. Прародителем кошачьего семейства считается Фоссу – древний вид, проживавший на Мадагаскаре. Есть еще одно мнение ученых, имеющее право на существование – прародителем современных котиков был проаилурус, существовавший примерно 25 млн. лет назад на территории Евразии.

Вес проаилуруса составлял около 9 кг, животное имело плотное телосложение, короткие конечности и удлиненное туловище с длинным хвостом. Острые, наполовину втягиваемые когти позволяли большую часть времени проводить не на земле, а деревьях. Такой образ жизни помогал спастись от крупных хищников.

Считается, что именно от проаилуруса произошли многие линии кошачьих, в том числе саблезубые. Он был прародителем подотряда, включающего гиен, виверровых и хищных кошек.

Современные породы кошек

Цвет глаз, окрас шерсти и ее длина, строение тела, головы и наличие хвоста, характер – все эти характеристики учитываются при создании породы. Всемирная федерация кошек (WCF) придерживается следующей классификации кошачьих пород:

- длинношерстные;

- со средней длиной шерсти (полудлинношерстные);

- короткошерстные;

- короткошерстные сиамо-ориентальные.

Международная организация по вопросам разведения и селекции новых пород кошек (FIFe) использует несколько иную классификацию:

- экзоты и персы;

- полудлинношерстные;

- короткошерстные, в том числе сомали;

- восточные (ориенталы).

Понятие «порода» кошек появилось не так давно. Еще 200 лет назад этих питомцев не классифицировали по породным признакам.

К породистым принято относить питомцев, обладающих определенными внешними данными и своеобразным характером.

С развитием селекционной работы животным определенной породы стали выдавать документы, подтверждающие принадлежность и соответствие стандартам этой породы. Получить родословную могут питомцы, полученные в результате скрещивания породистых родителей. В документе указывают не только родителей, но и других предков (до 4 колена).

Породистых кошек во всем мире очень мало (около 3%), все остальные домашние любимцы относятся к беспородным, но от этого не менее почитаемы человеком. К участию в выставках по выставочному классу допускаются только особи, не имеющие породных дефектов. А вот особи без родословной допускаются к показу только в категории домашних любимцев.

Единственное животное в храме

Иван Билибин. Кот ученый. Фронтиспис к «Сказке о золотом петушке» Александра Пушкина. 1910

В католических странах средневековой Европы кошек считали приспешниками ведьм и слугами дьявола — особенно черных — и сжигали их на кострах. В православных же странах к ним относились с точностью до наоборот. На Руси кошка считалась чистым животным. Из всех зверей только ей можно было заходить в храм. К тому же коты спасали закрома церквей и монастырей от грызунов, что обеспечило им покровительство священников на долгие годы.

Приметы о кошках

О кошках существует множество примет и просто суеверий. Изначально кошка считалась помощницей и хранительницей домашнего очага. Что и неудивительно, учитывая большую роль кошки в поддержании благосостоянии семьи.

Кошку обычно пускали первой, когда входили в новый дом. Вместе с тем, считалось, что кошка связана с нечистой силой. Что могло негативно сказаться на отношении людей к этому симпатичному животному.

Особенно к кошкам черного окраса. Примету о том, что если черная кошка перейдет вам дорогу – жди несчастья, известна всем. Хотя, с другой стороны, было поверье, что черные кошки в доме принесут несчастье не хозяевам, а злоумышленникам, которые полезут в дом.

Также кошки стали героями многих известных русских сказок. А вы знаете приметы и сказки о кошках?

Когда они были завезены в славянские земли?

На Руси кошки появились позже, чем на других территориях. Археологические раскопки показали, что на просторах Украины животные появились еще в VI—VII вв. Распространение вглубь славянской территории происходило медленно. Популярность к домашним питомцам пришла в X веке. Однако их популяция составляла пару особей на каждое село. Первые представители завезены на славянские земли торговыми кораблями и считались экзотикой. За их убийство или кражу человеку выплачивалась сумма, как за крупный рогатый скот (например, корова) и покупалось новое животное. Слово «кот» пошло от латинского «каттус», а представительниц женского пола долгое время называли «котка».

Какой самый большой штраф был выплачен за кошку, можно узнать в видео.

Интересные исторические фотографии ч.3

Раскопки в Помпеях 1961 год

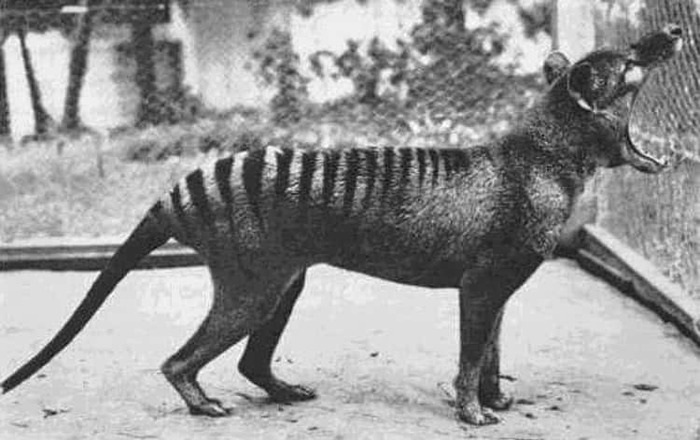

Последняя известная тилацина в зоопарке Хобарта на Тасмании 1933 год

Старейшая сохранившаяся аэрофотосъемка на Британских островах 1882 год.

Войска Союза в поле, 1862 год

Немецкие войска во время операции «Барбаросса», 1941 год

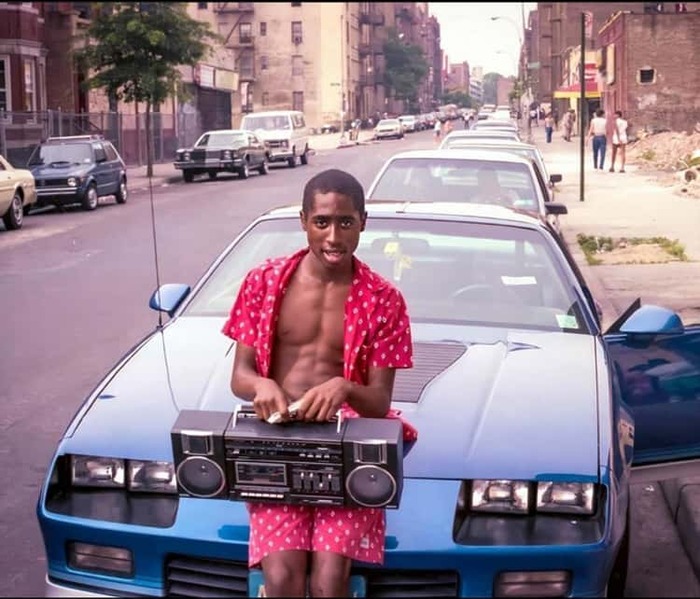

Тупак в Бруклине (1980-е)

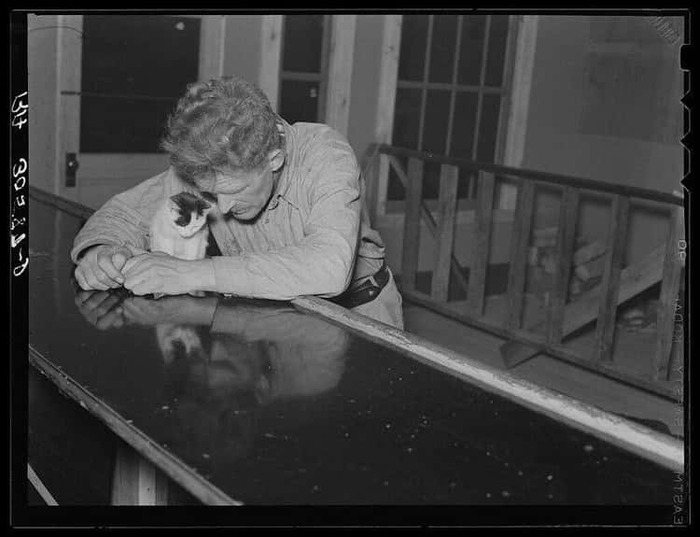

Бабушка Барака Обамы

Мужчина в баре с пушистым другом, 1937 год

Одна из первых экспедиций в Антарктиду

Друзья буду рад если вы подпишитесь на мой телеграм канал «История в фотографиях» по пригласительной ссылке для Пикабу: https://t.me/+XWq5tg2fyPRhY2Ri .

Там я ежедневно выкладываю редкие интересные исторические фотографии которые не встречал в других телеграмм каналах.

Роман Великий, князь Галицкий и Волынский

Среди князей домонгольской эпохи, в тот период, когда память о временах Владимира Мономаха ещё была жива, но единство Древнерусского государство уже подточено, особенно выделяется первый правитель Галицко-Волынского княжества — Роман Великий. Названный в летописях «самодержцем всея Руси» он жестко объединил западнорусские земли, принимал у себя беглого византийского императора, поддерживал тесные контакты с Польшей, ходил на ятвягов и половцев, уподобляясь в доблести своему прапрадеду.

Опуская пафос, стоит отметить, что Роман Галицкий (1150-е — 1205 гг.) стал именно что «Галицким» лишь на исходе своего четвертого десятка. А большую часть своей жизни он провел в довольно традиционной для Руси того времени кровавой усобице за доминирование в регионе и признание своих прав на захваченные земли. Забегая вперед, у Романа получилось отгрызть себе изрядный кусок Руси для собственного княжества, однако вопросы его стабильности и преемственности власти снова обострились, лишь стоило князю испустить дух. Лично меня Роман Мстиславич покорил своим размахом европейской дипломатии, отодвинув в сторону даже своего сына Даниила, который, как известно, титул «короля» принял, что на Руси не каждый день происходит. Широту связей, которые выстроил во время своего правления галицкий князь, можно сравнить лишь с опытом детей Ярослава Мудрого в короткий период их «мирного» триумвирата. Однако перед тем, как пояснять за внешнюю политику, было бы неплохо дать сводку о том, кто вообще такой Роман Галицкий, а также как, где и с каким количеством оборотов он крутился на Руси в попытках задоминировать своих родственников.

Своё боевое крещение еще даже не двадцатилетний Роман получил в конце 1160-х гг., когда во главе новгородских войск грабил владения полоцких и торопецких князей — союзников владетеля Владимиро-Суздальской земли Андрея Боголюбского. Последний был главным соперником отца Романа — Мстислава Изяславича — в борьбе за Киев, который в 1169 году наконец был взят суздальскими полками. Спустя всего год Роман сошёлся в прямом бою с войсками Боголюбского, поддержанного смоленскими и белгородскими полками, и одержал победу. Однако политическая ситуация на Руси изменчива — летом 1170 г. умирает отец Романа, а тому, после изгнания новгородцами, ничего не остаётся, кроме как удалиться в отцовскую вотчину — Владимир-Волынский.

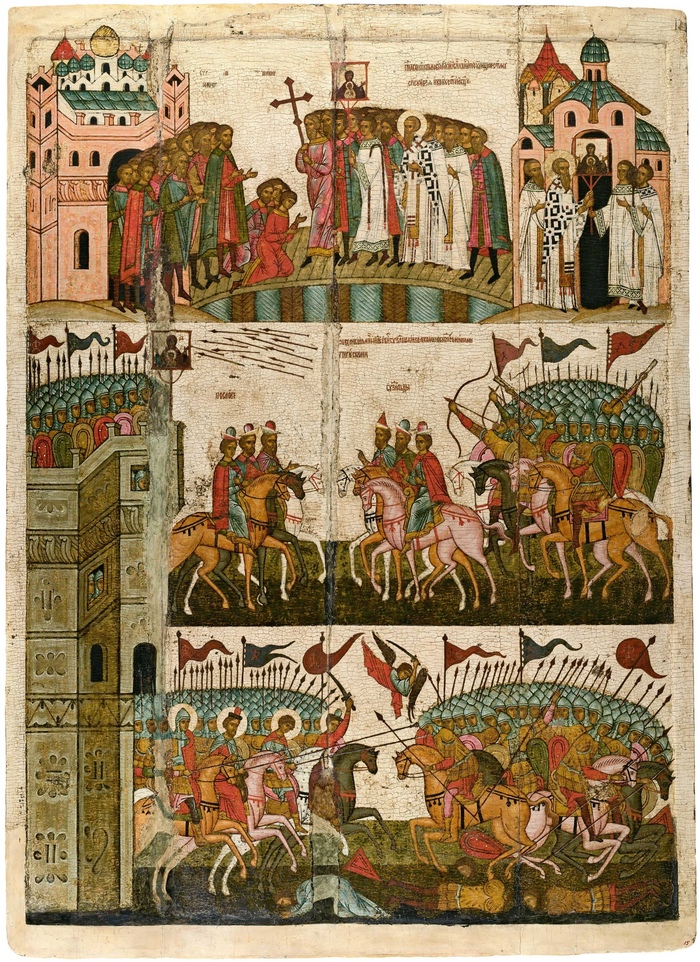

«Битва новгородцев с суздальцами» 1170 г., икона, 1460-е гг. В верхнем регистре — торжественный вынос Иконы Богородицы. В среднем — встреча новгородских и суздальских послов (Роман третий слева). В нижнем — разгром суздальцев новгородцами, с которыми скачат архангел Михаил и несколько святых воителей.

Княжение на новом месте несколько отдалило Романа от борьбы за Киев. Вплоть до конца 1180-х гг. Роман не совался в усобицу, занимаясь менеджментом земель и прокачивая навык управления. Первым решительным шагом уже немолодого князя было вмешательство в дела соседнего Галицкого княжества, в котором как раз произошла очередная замятня с наследством. В 1188 г. галичане таки призвали к себе на княжение Романа, которое тот потерял быстрее, чем закончился год. Прочие князья призвали на помощь венгерского короля Белу III, который не долго думая, усадил в Галиче своего сына. Роману пришлось возвращаться домой, отказавшись на время от новых авантюр.

За следующие 11 лет, до 1199 года, Роман успел потолкаться лбами и заключить что-то наподобие союза с новым владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо, поругаться, повоевать, помириться и. снова повоевать со своим тестем киевским князем Рюриком Ростиславичем. В борьбе с другими князьями Роман не раз обращался за помощью к своим польским родственникам по матери, хотя в 1194-1195 годах ему пришлось отложить очередной поход на Киев, чтобы поучаствовать в одной из локальных усобиц.

В Галиче же в это время всё было (не)спокойно. Венгерский королевич Андраш, поставленный его отцом, вскоре убрался из города под давлением германского императора. А на престоле сел князь Владимир Ярославич, который занимал стол вплоть до своей смерти в 1199 г. Тут и появился Роман.

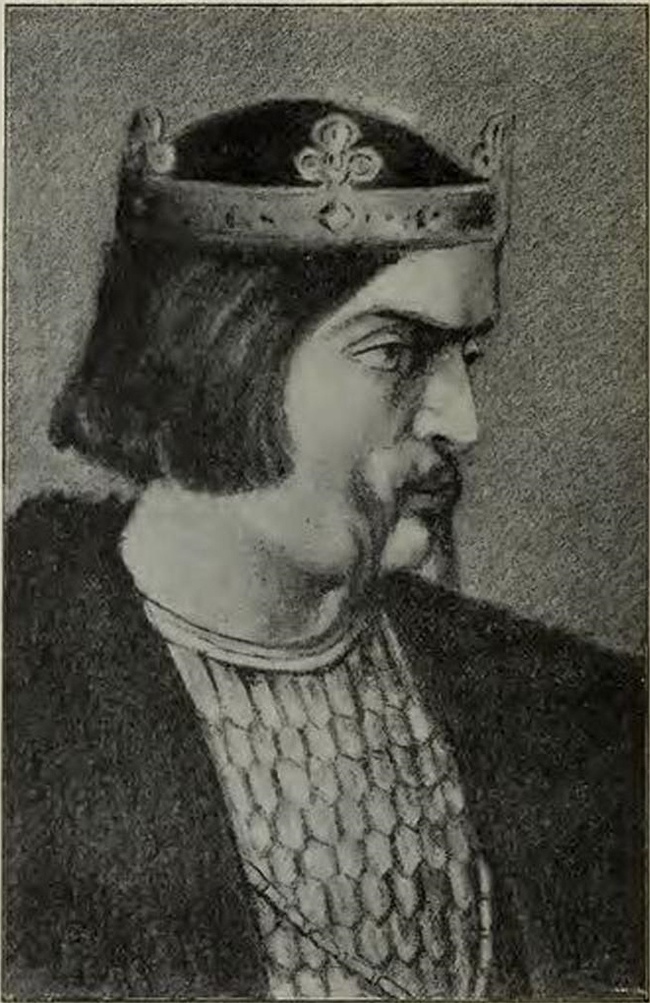

портрет Романа Галицкого из «Истории Украины» Миколы Аркаса, 1912 г.

Местное влиятельное боярство поддержало претензии Романа на Галич и тот, заручившись поддержкой поляков, занял город, перенеся в него столицу своих земель. С этого момента на Юго-Западе Руси появилась новая сила, с которой нужно было считаться даже владимирским князьям. Война не заставила себя долго ждать. И хотя летописи того времени возлагают вину за развязывание усобицы 1201-1203 гг. на киевского князя Рюрика, Роман был подозрительно хорошо готов к войне. Настолько хорошо, что союзники Киева не успели стянуть к городу войска и Роман занял город, выгнав оттуда своего бывшего тестя. После объединения трёх крупнейших княжеств южной и юго-западной Руси, Роман попытался провести в жизнь политическую систему, называемую рядом учёных «коллективным патронатом». В ее основе лежала ситуация, при которой два мощнейших правителя Руси (Роман и Всеволод Большое Гнездо), не претендуя лично на киевский стол, договорились бы об общем над ним контроле. Этот ход Романа одними учеными трактуется как хитрая многоходовочка 10 из 10 на кончиках пальцев. Другие же рассматривают попытку договориться с Всеволодом, как свидетельство если не слабости, то как минимум нежелания Романа начинать масштабную войну с сильнейшим и старейшим князем Руси. В любом случае, «коллективный патронат» не был особенно жизнеспособным, так как не учитывал интересов других русских князей — соперников романа из кланов Ростиславичей (Смоленск) и Ольговичей (Чернигов).

Раскидав внутренние дела и посадив в Киеве наместник из своего клана, Роман отправился походом в половецкие степи с вполне традиционной для Руси целью- пограбить стоянки и отвадить кочевников от набегов хотя бы на пару лет. Существует также версия, что галицкий князь таким образом выполнял условия договора с византийским императором Алексеем III Ангелом, у которого половцы как раз грабили Фраки. Но это представляется спорным, даже несмотря на сведения ромейских хронистов.

Меньше года спустя, в лето 6712 (1203), войска свергнутого Рюрика Ростиславича при поддержке русских союзников и бесконечно спавнящихся половцев, отхватывают обратно Киев и предаются такой резне, что даже современники-летописцы не могли обойти её стороной:

«. а черньци и черницы старыя иссекоша, и попы старые и слепыя и хромыя и слоукыя и трудоватые та вся иссекоша, а что черньцовъ инехъ и черниць инех и поповъ и попадеи и кияны и дщери их и сны их, то все ведоша иноплеменицы в вежи к собе».

По итогам успешного захвата Киева, Рюрик не решился остаться на пепелище, а потому оставил в городе гарнизон и ушел. Роман на тот момент не мог себе позволить вести новую войну, ввиду боярского недовольства у себя дома. А потому, по итогам переговоров, Киев был возвращен Рюрику на условиях «честного-пречестного» обещания не водить на Русь половцев и не прибегать к помощи клана Ольговичей.

По итогам успешного захвата Киева, Рюрик не решился остаться на пепелище, а потому оставил в городе гарнизон и ушел. Роман на тот момент не мог себе позволить вести новую войну, ввиду боярского недовольства у себя дома. А потому, по итогам переговоров, Киев был возвращен Рюрику на условиях «честного-пречестного» обещания не водить на Русь половцев и не прибегать к помощи клана Ольговичей.

И всё бы ничего — мир, дружба и взаимное «христолюбие», и даже совместный поход на половцев князья успели провести. Но взаимное неуважение друг к другу и нерешенные вопросы подталкивали их к новому витку вражды. Очередной спор (1204), начавшийся из-за киевских волостей закончился пленением Рюрика и его насильственным пострижением в монастырь вместе с женой и дочерью Предславой — бывшей женой Романа. Киев. снова перешёл в руки Романа. И именно эти события оцениваются многими историками (Н.Ф. Котляр, А.С. Королев, Б.А. Рыбаков) как пик политической карьеры Романа, который стал «самым могущественным князем Киевской Руси».

Поход Романа Великого, Рюрика Ростиславича, Ярослава Переяславского на половцев (1204), миниатюра Радзивиловской летописи

После устранения своего конкурента Роман, согласно «известиям» В.Н. Татищева, созывает русских князей на съезд для, ни много ни мало, политической реформы всего Древнерусского государства. Проект Романа Галицкого предполагал переустройство Руси на манер Священной Римской империи с выборным киевским князем и фиксированными «выборщиками» из числа старших князей. Сам Роман, по задумке, не претендовал на то, что киевским князем выберут его, отдавая половину голосов Всеволоду Большое Гнездо. Однако вне зависимости от того насколько реально имел место «имперский проект» Романа (а тут ученые не сходятся во мнениях), он не воплотился в жизнь. Позиция большинства князей была традиционна: «хосчу тако бытии, яко бысть при отцех и дедах наших». И никак иначе.

Карта земель Галицко-Волынского княжества в XIII веке

На фоне ухудшающихся отношений Романа с Всеволодом Большое Гнездо, первый в очередной раз уступает Киев, чтобы избежать большой войны. Киевский стол переходит к старшему сыну покойного Рюрика. С того времени возможности Романа Мстиславича по овладению Киевом и Приднепровьем были полностью исчерпаны, а потому тот начинает обращать куда больше внимания другим событиям в Западной и Восточной Европе.

В 1205 г. Роман разорвал многолетний союз с Лешеком Белым и его братом Конрадом, вторгся в Малую Польшу, взял два города и остановился на реке Висле близ города Завихоста. О причинах такого крутого поворота во внешней политике Романа мы поговорим в одной из следующих статей. В данном случае важно то, что этот выезд галицкого князя в Польшу был последним в его жизни. Отъехав с малым отрядом от основных сил, Роман неожиданно был атакован поляками и погиб в бою. Его тело, по сообщению Лаврентьевской летописи, было позднее перевезено в Галич и успокоилось в церкви Успения Богородицы.

Гибель Романа Галицкого в польском ходе (1205), миниатюра Лицевого летописного свода

Внутренняя политика Романа в рамках своей вотчины часто остаётся за пределами внимания, однако тот вполне успешно строил фронтирные крепости, застраивал города церквями и храмами, безуспешно бодался с сильными боярскими общинами Галича. При этом боярские кланы сложно упрекнуть в отсутствии любви к Роману — по свидетельствам польских хроник «злой» князь «лютовал» против изменников — закапывал их живьем, разрывал на части тела, четвертовал и вырывал внутренние органы. Высказывается мнение, что все эти зверства, сомневаться в реальности которых особо нет повода, имели не только буквальную цель устрашить непокорных, но также и символическую — продемонстрировать слабость врагов князя и несостоятельность их как людей вообще.

В конечном об успехах Романа могут говорить два события, определившие ближайшее, после его смерти, будущее Галицко-Волынских земель. Во-первых, оба княжества оказались объединены и в конечном итоге наследники Романа и их потомки смогут спокойно править объединенными землями без особых претензий со стороны других княжеских кланов. Во-вторых, после смерти Романа его дети — Даниил и Василько — будут изгнаны из Галича недовольными боярами и вернуться смогут лишь спустя 40 лет длительной борьбы за возвращение отеческой вотчины. Эти два события хорошо демонстрируют, что Роман, при всей своей любви к авантюрам и позитивных качествах (вроде тяги к четвертованию) был не то что бы неудачным правителем своего времени, но скорее слишком переоцененным в отдельных случаях. Его дипломатическая деятельность представляется куда более впечатляющей, поэтому о ней мы обязательно поговорим, но уже в следующий раз.

Список использованной литературы:

1. Инков А.А. Борьба галицко-волынского князя Романа Мстиславича за Киев в конце XII — начале XIII века // Научные труды МГУ. № 1. 2015.

2. Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб. 2001.