Вся правда о корвалоле

Корвалол популярное лекарство, особенно у пожилых людей. Выпускается в форме капель и таблеток . В представлении многих его применяют когда «прихватило сердце». На самом деле этот комбинированный препарат относится к группе седативных и снотворных. Всю правду о корвалоле узнать непросто. Несмотря на то, что препарату не один десяток лет, даже врачи относятся к нему неоднозначно.

Профессор Павел Воробьев, руководитель организации, занимающейся исследованиями экономической эффективности в фармакологии считает, что Корвалол нужно отнести к тяжелым наркотикам и продавать его только по рецепту. Его применение мешает пациентам обращаться к врачу вовремя и скрывает симптомы серьезных заболеваний.

Также бесконтрольный прием препарата может приводить к развитию побочных эффектов, зависимостей и отравлений.

Ареал

Кошачьи являются родными для всех континентов. За исключением домашних и бездомных кошек (Felis catus), которые географически распределены по всему миру, диких кошек можно найти везде, кроме Австралии, Новой Зеландии, Японии, Мадагаскара, полярных районов, а также множества изолированных океанических островов.

Видео про представителей диких кошачьих

Крупные кошки сильны, жестоки и чрезвычайно опасны, когда голодны, нападают и на людей. Тигры и леопарды – известные людоеды, львы и ягуары также балуются человечиной.

Мех некоторых кошек ценный, особенно с контрастными цветами и узорами, такими как пятна или полоски. Спрос таков, что на некоторых редких кошек охотятся и ловят незаконно, и им грозит вымирание.

Кошки известны тем, что мурлыкают при удовольствии и рычат, воют или шипят, когда вступают в конфликт. Однако обычно кошки молчат. Они оставляют следы когтей на деревьях. Это врожденное поведение. Котята, воспитанные человеком, тоже царапают предметы.

Формы и типы поражений инфаркта

В зависимости от объема повреждений различают:

- мелкоочаговый инфаркт – поражает небольшой участок миокарда и редко ведет к тяжелым последствиям;

- крупноочаговый инфаркт – симптомы более серьезные, поражение значительной площади сердечной мышцы требует длительного лечения, часто приводит к осложнениям и в течение 6-12 недель может рецидивировать, возможен летальный исход.

С учетом особенностей симптоматики различают:

- ангинозную форму – с выраженной стенокардией и болезненными ощущениями в области горла;

- астматическую форму – с сильной одышкой и загрудиной болью, которые быстро переодят в удушье и сердечную астму. Сопровождается отеком легких, посинением губ, сильным кашлем и хрипами;

- гастралгическую форму – проявляется неспецифической колющей болью во всем животе и напоминает приступ язвенной болезни. Наблюдаются характерные кишечные реакции: тошнота, рвота, отрыжка, вздутие живота, диарея. Как правило, развивается при сильном физическом и психическом истощении;

- церебральную форму – с отсутствием боли в области сердца и общим набором симптомов прединсультного состояния: головные боли, головокружение, тошнота, рвота. онемение или паралич рук, замедленная речь;

- аритмическую форму – с выраженной аритмией и снижением артериального давления; сопровождается кардиогенным шоком, который вызывает снижение сократительной способности миокарда с высоким риском смертельного исхода. Ситуацию усугубляет сложности выявления данной формы с помощью ЭКГ;

- отечную форму – наблюдается обширный отек тканей организма с увеличением печени. Часто развивается у людей с сердечной недостаточностью;

- безболевую форму – когда болезненные ощущения в организме отсутствуют полностью или сильно сглажены;

- малосимптомную форму – может проявляться только выраженной усталостью и сонливостью. Считается самым опасным вариантом инфаркта, так как диагностируется слишком поздно для успешного исхода лечения.

Осложнения инфаркта

Если обструкцию коронарного сосуда вовремя не устранить, участок мышечной ткани отмирает и замещается рубцовой тканью. Это провоцирует развитие целого ряда сердечных патологий:

- аритмия – если при инфаркте миокарда наблюдается повреждение участка проводящей системы сердца, происходит «короткое замыкание» с нарушением сердечного ритма различной степени тяжести;

- сердечная недостаточность – при обширном поражении возникает недостаток мышечной ткани для полноценного сокращения сердца и циркуляции крови; возникают одышка, усталость, отеки;

- патологии работы клапанов – при поражении близрасположенных участков миокарда;

- остановка сердца – при ослаблении мышечной ткани, особенно при повторном инфаркте, возможны разрывы миокарда с мгновенным летальным исходом.

Постинфарктный синдром, или синдром Дресслера – осложнение с аутоиммунным механизмом развития. Возникает на 2-й неделе от начала приступа с частотой 3-4%. Организм начинает воспринимать клетки сердечной мышцы как чужеродные и атакует их, вызывая аутоиммунные плевриты, перикардиты, пневмониты, синовииты с выраженным повышением температуры тела до 39 С и общей слабостью организма. Риск возникновения патологии особенно высок при обширных и повторных инфарктах.

Лечение омикрона

Методы терапии нового штамма коронавирусной инфекции не отличаются от лечения других мутаций. Новых протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19, утвержденных Минздравом РФ, на дату публикации материала не выпускалось.

Существующие схемы лечения коронавируса, которые включают в себя глюкокортикостероиды и блокаторы рецепторов к интерлейкину-6, эффективны и против омикрона, считает ВОЗ [12]. Глюкокортикостероиды — это гормоны для лечения COVID-19, их использование Организация одобрила в сентябре 2020 года. Блокаторы рецепторов к интерлейкину-6 — вторая рекомендованная группа лекарственных препаратов: они улучшают состояние пациентов в тяжелом и критическом состоянии.

Юлия Ткаченко: Специфического лечения против нового штамма на данный момент не существует. Все терапевтические стратегии, применимые к предшественникам нового штамма, используются и при омикроне. Актуальной остается и вакцинация, вопреки расхожему мнению о том, что вакцина против омикрона неэффективна. Уже существуют исследования, которые показывают, что эффективность вакцин достаточно высока для того, чтобы защитить человека от тяжелого течения заболевания.

Важно понимать, что вирус не лечится антибиотиками, так как они являются антибактериальными, а не противовирусными препаратами и назначаются только при осложнениях COVID-пневмонии. Использование гормональных препаратов оправдано только при среднетяжелом течении болезни в условиях стационара, а кроверазжижающие препараты без контроля врача могут вызвать неконтролируемое кровотечение.

В случае лечения пациента на дому необходимо тщательно придерживаться назначений врача, не используя самостоятельно назначенных себе препаратов, с симптоматическими целями самостоятельно можно использовать стандартное лечение ОРВИ: обильное питье, постельный режим, жаропонижающие при температуре выше 38,5 °С.

Противосудорожные препараты

Противосудорожные препараты появились всего 100 лет назад. Последние десятилетия ученые и производители открывают новые соединения и выпускают на рынок все новые лекарства. Как сделать правильный выбор?

Судороги — это непроизвольные мышечные сокращения. Они могут быть и у здоровых людей после перегрузки определенных мышц, например, у спортсменов, скрипачей, при переохлаждении в воде. При засыпании и во время сна нередки судорожные непроизвольные подергивания. Но также судороги различного типа могут быть симптомами эпилепсии.

Общее описание кошек

Кошка – домашнее животное, одно из наиболее распространенных в мире. Большей частью служит компаньоном. С точки зрения систематики это млекопитающее, которое относится к семейству кошачьих и отряду хищных.

Домашняя кошка, как раньше считалось, являлась подвидом лесной. В 2017 г. была пересмотрена биологическая систематика, в результате чего она обрела статус отдельного вида. Кошка – социальное животное, в одиночку охотится на грызунов и прочих небольших животных. Для общения использует движения тела, феромоны и разнообразные звуки.

В мире насчитывается примерно 600 миллионов особей. Люди за всю историю смогли вывести около двухсот пород. На протяжении всего сосуществования кошки и человека первые особенно сильно ценились за способность истреблять домашних вредителей, грызунов.

Физиологические особенности и анатомическое строение

Температура тела взрослой кошки 38-39,5 ℃, но у котят она немного выше. Частота пульса в минуту примерно 120-220 ударов (в зависимости от активности). Частота дыхания в минуту – 20-40 движений. У кошки выделяют 3 группы крови: AB, A, B.

Анатомия кошки

Не учитывая хвост, длина тела составляет около 60 см. Как правило, самцы больше самок. В среднем кошка весит 2,5-6,5 кг, но могут быть и более крупные особи: например, мейн-куны и сибирские кошки способны достичь веса в 13 кг. Скелет состоит из 240 костей, которые разделены на 2 отдела: периферический и осевой.

У животного 30 зубов – 14 на нижней челюсти и 16 на верхней. Основным предназначением их является разрывание мяса. Шерсть способна электризоваться в слишком сухих условиях обитания.

При каких болезнях применяются хондропротекторы

Препараты глюкозамина и хондроитина помогают защитить суставы от “голодания” и химически агрессивных веществ, которые скапливаются в них в результате воспаления. По этой причине они рекомендованы для вспомогательной терапии остеохондропатий — болезней, которые вызывают омертвение губчатой костной ткани (головок костей). Препараты-хондропротекторы применяются для лечения и профилактики:

остеоартроза (первичного и вторичного — на фоне воспалительных артритов -, посттравматического);

Хондропротекторы станут незаменимыми помощниками в борьбе с болезнями суставов

Препараты этой группы рекомендованы при врожденных и приобретенных патологиях костной ткани (например, деформация костей), грыжах и протрузиях. Хондроитин сульфат хорошо зарекомендовал себя в качестве вспомогательного вещества при лечении кератитов (воспаление глазной роговицы). Хондропротекторы при артрозе назначают на 1-2 стадии заболевания.

Действие хондропротекторов для суставов

Применение хондропротекторов позволяет уменьшить болевой синдром, замедлить прогрессирование болезни и улучшить подвижность сустава. Особенно эффективны они в лечении крупных сочленений — коленного, локтевого, тазобедренного.

Действие хондропротекторов при артрозе разделяют на:

- симптом-модифицирующее (уменьшение дискомфорта при износе хрящевой ткани);

- структурно-модифицирующее (улучшение структуры хряща, борьба с его дальнейшим разрушением).

Механизм действия хондропротективных препаратов основан на том, что они стимулируют рост хондроцитов, повышают их стойкость перед окислением, и подавляют активность ферментов, которые разрушают хрящевую ткань. Благодаря этому вместо дефектной хрящевой ткани начинает нарастать устойчивая, т.е., достаточно прочная, чтобы хрящ мог снова выполнять свои функции в суставе. Также протективные средства обладают слабым противовоспалительным эффектом, уменьшают отеки.

Хондропротекторы для суставов имеют накопительный эффект, действуют медленно и на протяжении длительного времени. Поэтому их используют для того, чтобы сократить потребность пациентов в нестероидных противовоспалительных и глюкокортикоидных средствах, увеличить длительность ремиссии. Глюкозамин также препятствует вымыванию кальция из костей, а хондроитин — нормализует кальциево-фосфорный обмен.

Процесс усвоения веществ

Как отмечали ранее, глюкозамин и хондроитин во многих продуктах содержатся в связанном состоянии и плохо усваиваются. Молекула хондроитина сульфата крупнее молекулы глюкозамина в сотню раз, а биодоступность составляет около 15-20%. Глюкозамин содержит в себе глюкозное ядро, которое как проводник, повышает усвояемость до 41%.

Поэтому, для укрепления суставов в первую очередь необходимо начать правильно питаться.

Не стоит заниматься самолечением, если появились жалобы:

- хруст;

- боль во время движений;

- утренняя скованность;

- ограничение движений;

- отек;

- гиперемия кожи над суставами.

В этом случае только специалист индивидуально подберет терапию, направленную на уменьшение воспаления и боли, восстановление хрящевого каркаса и, следовательно, двигательной функции.

Отряды млекопитающих

В составе класса млекопитающие насчитывается более 20 отрядов, в этой статье будут рассмотрены наиболее широко известные. По мере необходимости мы будем детализировать строение особей, относящихся к тому или иному отряду.

Добравшись до этой главы, вы завершили изучение животных. Я искренне поздравляю вас с этим достижением, но учтите, что интерес всегда должен подогреваться новыми фактами и интересной информацией, иначе изученный материал быстро забудется.

Сейчас вам остается только одно: получать истинное удовольствие, наблюдая многообразие живых существ, наших с вами сородичей из класса млекопитающие. Скорее приступим к этому процессу!

Однопроходные (яйцекладущие, клоачные)

К этому отряду относятся утконос, ехидна и проехидна. Это наиболее примитивный отряд млекопитающих, представители которого имеют много общего с рептилиями: клоаку, несовершенную систему терморегуляции (большие колебания температуры тела). Как и пресмыкающиеся, однопроходные откладывают яйца.

Помимо этого, у них отсутствуют соски: млечные железы открываются прямо на поверхность кожи.

Сумчатые

К этому отряду относятся: кенгуру, коала, сумчатый (тасманийский) дьявол. Плацента у них недоразвита из-за чего эмбриональный период сильно укорачивается и детеныши рождаются недоношенными.

После рождения детеныш находится в сумке, на внутренней стороне которой находятся соски.

Насекомоядные

К этому отряду относятся: ежи, выхухоль. Данный отряд является самым примитивным и одним из самых древних среди плацентарных млекопитающих. Большие полушария головного мозга практически лишены извилин, хорошо развиты обонятельные доли, кончик мордочки вытянут в небольшой хоботок.

Рукокрылые

К отряду относятся: летучие мыши (вампиры, нетопыри, вечерницы) и крыланы. Способны к полету: их передние конечности видоизменены в крылья, фаланги четырех пальцев удлинённые, между ними натянута перепонка (кроме первого пальца, вооруженного крупным когтем). Грудина крыланов имеет небольшой киль.

Активны в основном ночью или в сумерки, ориентируются в пространстве с помощью эхолокации (хищники) или органов зрения и обоняния (фруктоядные летучие мыши).

Приматы

К отряду относятся: мартышки, гориллы, шимпанзе, орангутаны, павианы. В составе данного отряда есть и мы с вами — семейство людей, с одним единственными видом — человек разумный (Homo sapiens).

Морфологически и физиологически обезьяны очень сходны с человеком, их даже отправляли в космос в качестве эксперимента, до того как туда отправились люди. Пальцы снабжены ногтями (а не когтями). Имеют крупный головной мозг с извилинами и бороздами, поведение сложное. Млечные железы локализуются на груди.

Мартышковые — самое многочисленное семейство отряда приматы. К ним относятся мартышки, макаки и павианы — они отлично лазают по деревьям и быстро бегают по земле, живут стадами.

Самые высокоразвитые — человекообразные обезьяны (шимпанзе, горилла, орангутан). У приматов первый палец противопоставлен остальным, что обеспечивает хватательную способность конечности. Питаются в основном растительностью.

К приматам также относятся лемурообразные (лемуры): кошачий лемур, лори, индри, долгопят. Некоторые виды обитают исключительно на Мадагаскаре, сохранились до настоящего времени только благодаря изоляции острова: туда не смогли проникнуть приматы. Лемуры занимают промежуточное положение между насекомоядными и приматами.

Грызуны

К отряду относятся: белки, сурки, нутрии, дикобразы, крысы, мыши. У них очень хорошо развиты резцы: эти зубы растут в течение всей жизни, клыки отсутствуют. Имеют сильно развитую слепую кишку, выполняющую роль «бродильного чана» в связи с питанием грубой растительной пищей.

Поскольку резцы растут постоянно, грызуны должны часто что-то грызть для того, чтобы стачивать зубы. Между резцами и коренными зубами имеется промежуток — диастема (присмотритесь к фото снизу: вы не найдете других зубов ни слева, ни справа). Полушария головного мозга чаще всего гладкие, лишены извилин.

Грызуны отличаются высокой плодовитостью.

Зайцеобразные

К отряду относятся: зайцы, кролики, пищухи. Характерно наличие 4 резцов на верхней челюсти, в отличие от грызунов, у которых только два резца. На месте клыков между резцами и коренными зубами расположена диастема.

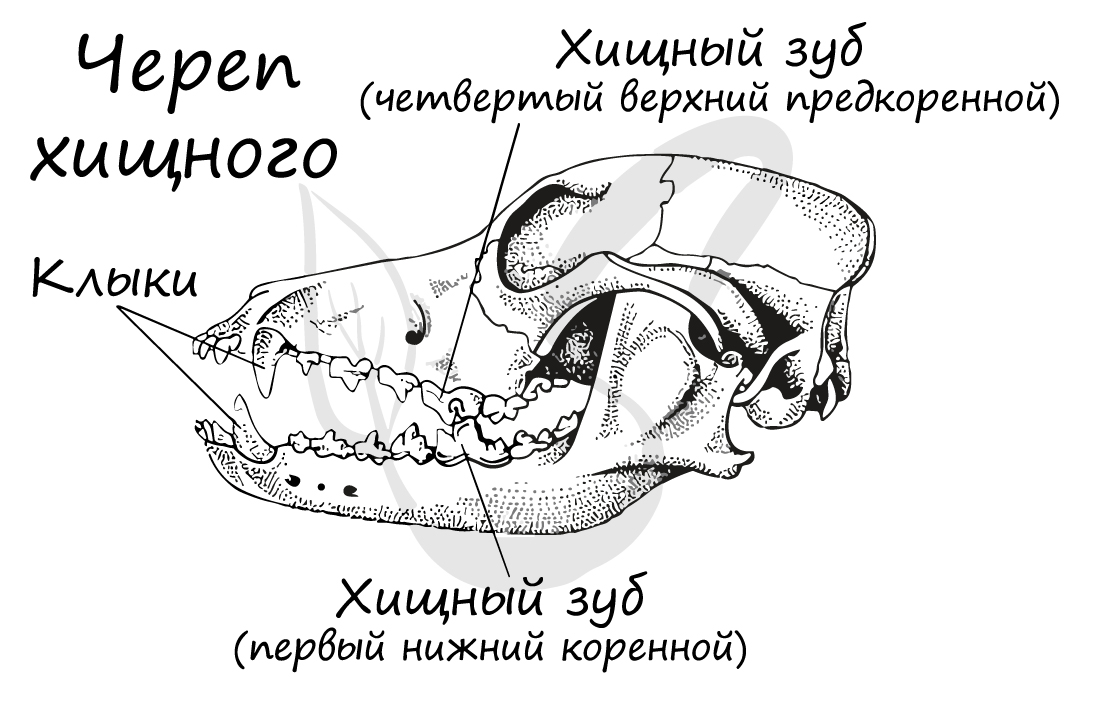

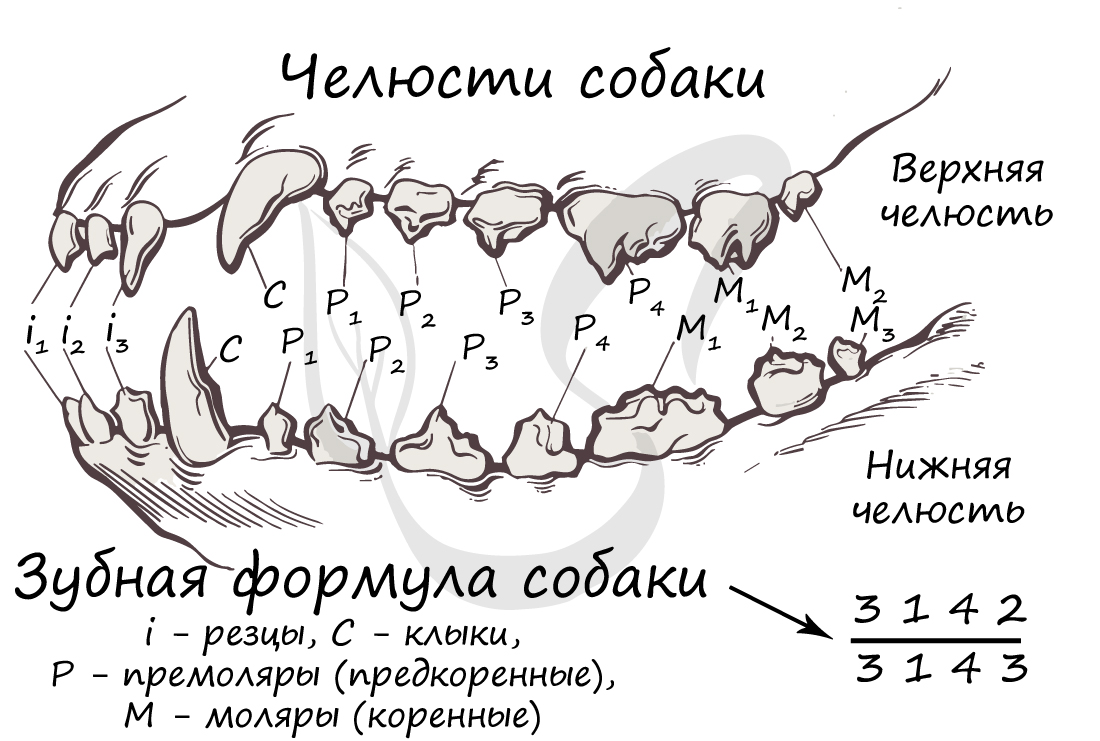

Хищные

К хищным относятся: львы, кошки, гиены, мангусты, леопарды, собаки, волки, медведи, еноты. Основная их особенность заключается в строении зубной системы. Резцы слабо развиты, в противовес им хорошо развиваются острые большие конические клыки.

Характерно наличие «хищных зубов»: четвертый верхний премоляр (предкоренной) и первый нижний моляр (коренной). Их расположение создает механизм, напоминающий ножницы, с помощью которого хищные животные могут отрывать куски плоти от жертвы.

Ластоногие

К отряду относятся: тюлени, моржи, морские котики, нерпы. Имеют обтекаемую форму тела для плавания. Передние и задние конечности видоизменены в ласты. Их мощный подкожно-жировой слой помогает адаптироваться к низким температурам, создавая термоизоляцию.

Вы только посмотрите, какое это прекрасное чудо природы! 🙂

Китообразные

К отряду киты относятся усатые киты (синий, гренландский, финвал, горбач). На эмбриональном этапе происходит закладка зубов, однако они не развиваются. Их зубная система представлена «китовым усом» — роговым образованием, свешивающимся в пасть и образующим цедильный аппарат.

Во время плавания кит открывает пасть и все пищевые объекты, вплоть до планктона, попадают в нее. После закрытия пасти кит движением языка проталкивает содержимое пасти в глотку. Передние конечности китов видоизменены в ласты, задние подвергаются редукции.

Парнокопытные

К отряду относятся: свиньи, быки, жирафы, бегемоты, антилопы, олени, овцы, козы. Отличительный признак отряда: развитие только двух пальцев на ноге. Некоторые (бегемоты, свиньи) имеют массивное, неуклюжее туловище, без рогов.

Подотряд мозоленогие относится к отряду парнокопытные. К мозоленогим принадлежат верблюды — крупные животные, приспособившиеся к жизни в пустынях, полупустынях и степях. Для них характерны когтевидные копытца, конечности двупалого типа служат для передвижения по сыпучим пескам.

Одно из хорошо известных приспособлений верблюдов к жизни в пустыне — горбы. Они защищают верблюдов от палящего солнца, служат ему своеобразной «крышей» на спине.

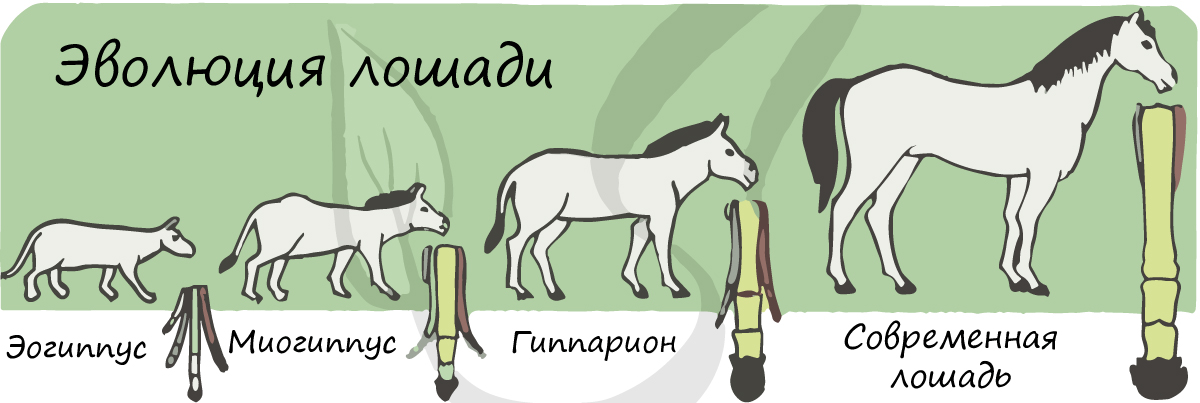

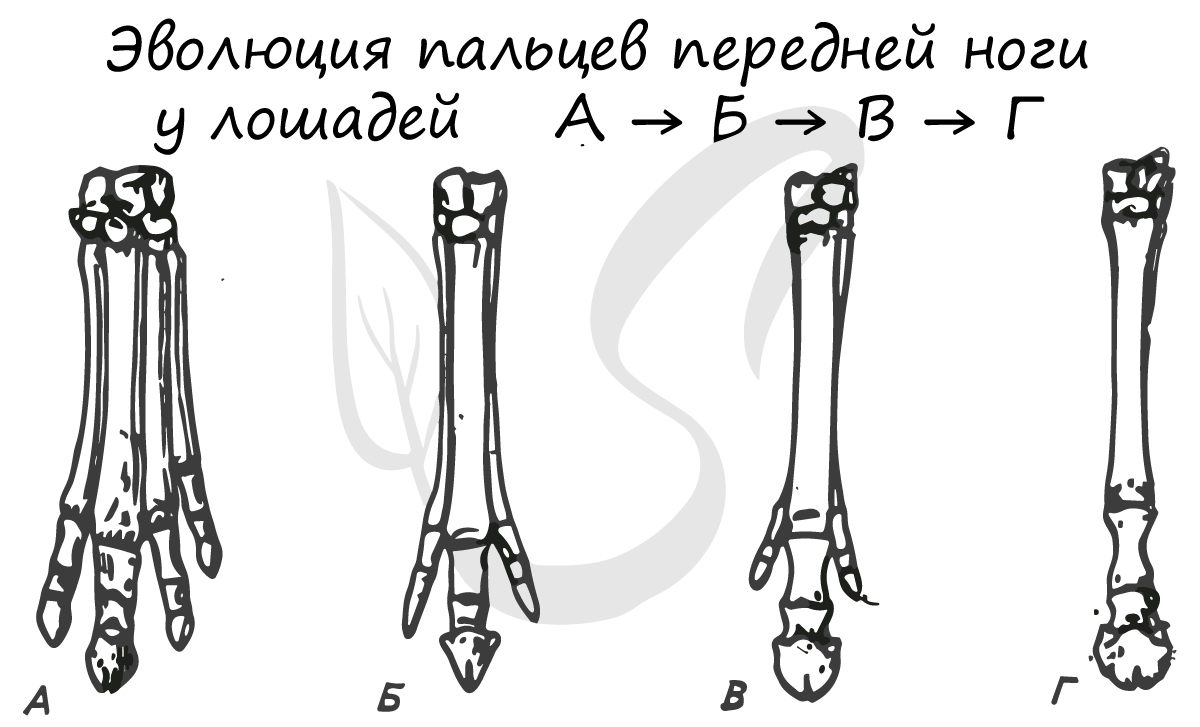

Непарнокопытные

К отряду относятся: лошади, носороги, тапиры, ослы. Отличительная особенность — развит только один палец. Шерстяной покров редуцирован или представлен короткими жесткими волосами. Клыки отсутствуют, зубная система неполная.

Ярким доказательством эволюции является филогенетический ряд лошади — совокупность последовательно сменявших друг друга переходных форм. В конечном итоге лошадь обрела такое строение, которое имеет на настоящий момент времени.

Филогенетический ряд лошади был описан В.О. Ковалевским в 1873 году, он подтвержден множеством палеонтологических находок. Этот ряд отражает приспособление к меняющимся условиям внешней среды: около 25 млн. лет назад леса начали исчезать, появились степные просторы. Благодаря преобразованиям лошади смогли занять большие территории.

Хоботные (слоны)

К отряду слонов относятся индийский и африканский слон. Отличаются наличием хобота — подвижного носового придатка, образованного в результате сращения верхней губы и носа. Хобот выполняет дыхательную, обонятельную, осязательную и хватательную функции.

Имеют отлично развитые резцы — бивни, четыре больших коренных (жевательных) зуба (по два на нижней и верхней челюстях).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Мочекаменная болезнь (камни в почках) — симптомы и лечение

Что такое мочекаменная болезнь (камни в почках)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Ротова Антона Евгеньевича, уролога со стажем в 22 года.

Над статьей доктора Ротова Антона Евгеньевича работали литературный редактор Елена Бережная , научный редактор Сергей Федосов

Митоз и мейоз

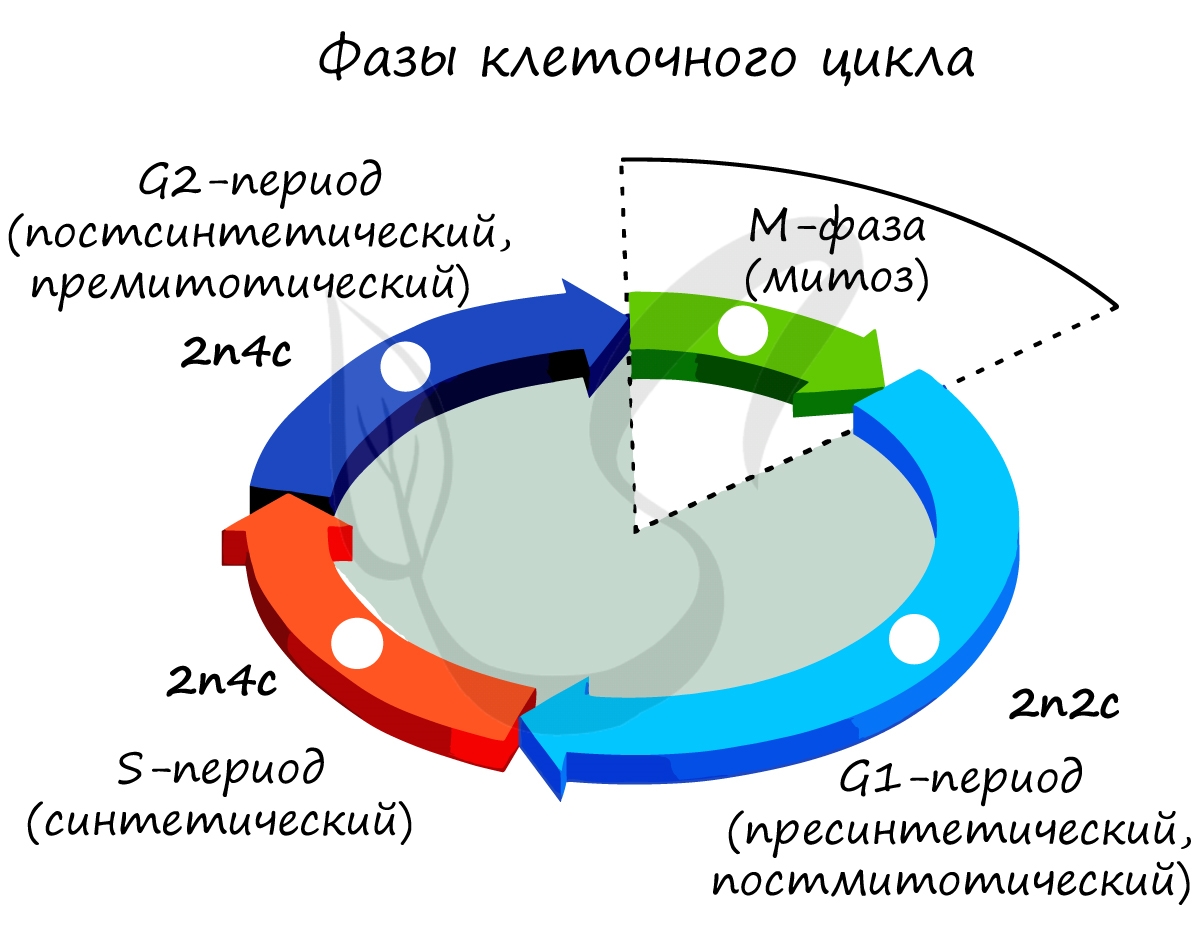

С момента появления клетки и до ее смерти в результате апоптоза (программируемой клеточной гибели) непрерывно продолжается жизненный цикл клетки.

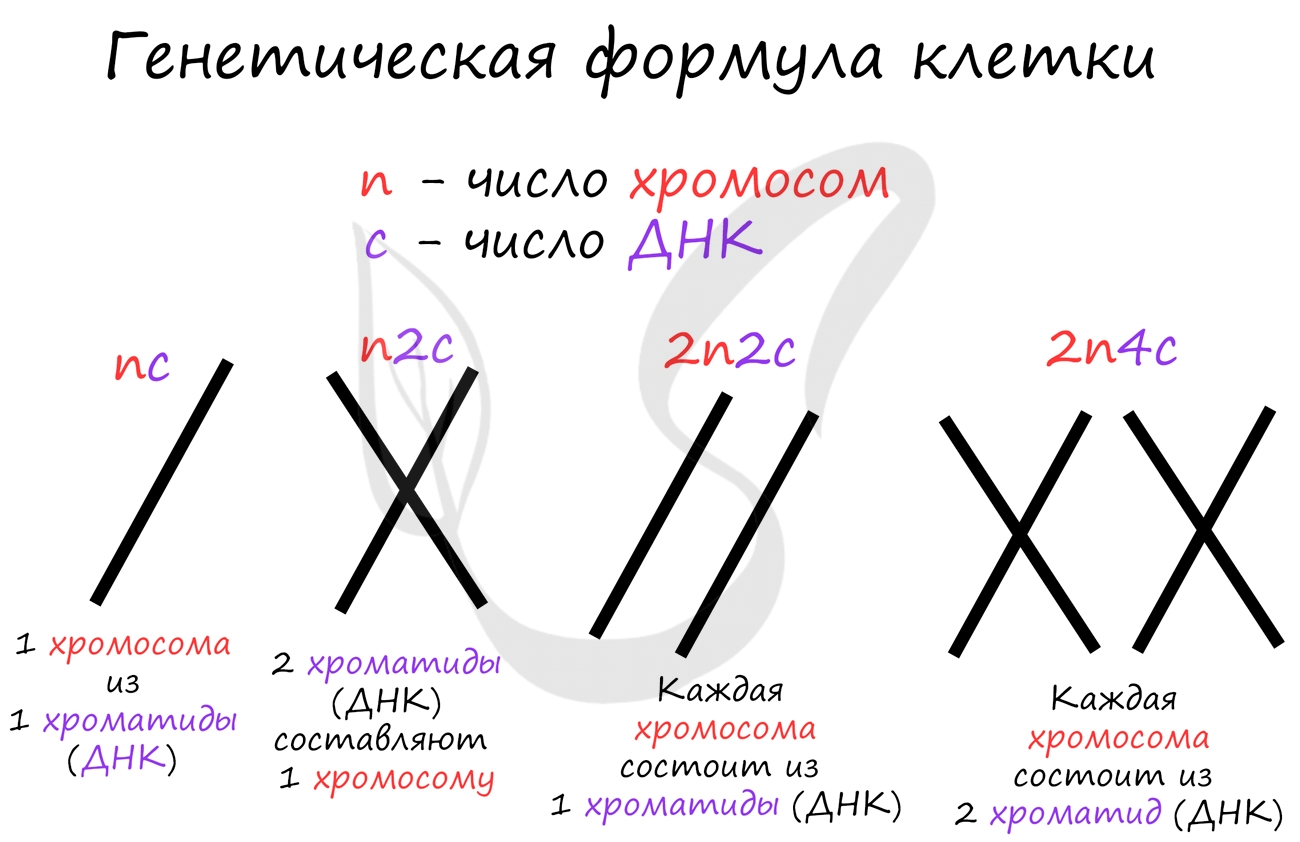

Здесь и в дальнейшем мы будем пользоваться генетической формулой клетки, где «n» — число хромосом, а «c» — число ДНК (хроматид). Напомню, что в состав каждой хромосомы может входить как одна молекула ДНК (одна хроматида) (nc), либо две (n2c).

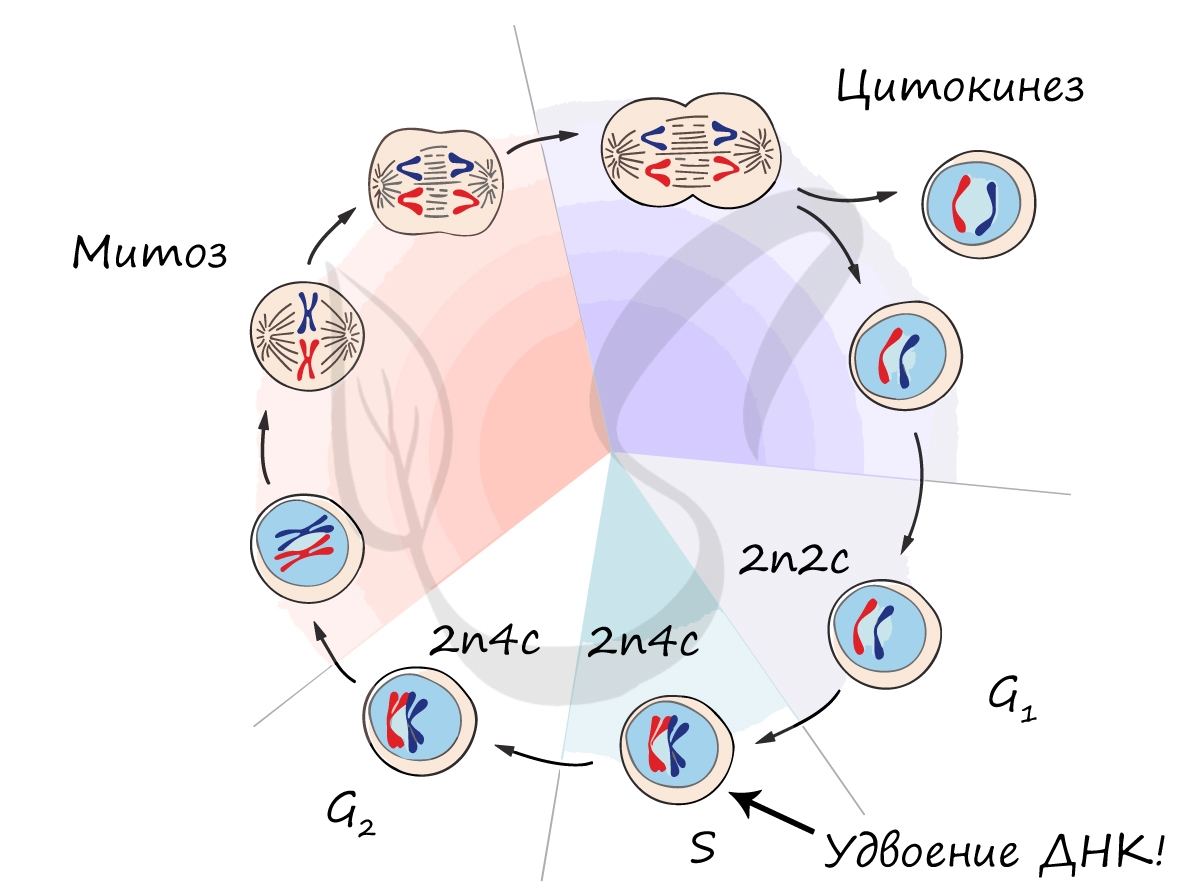

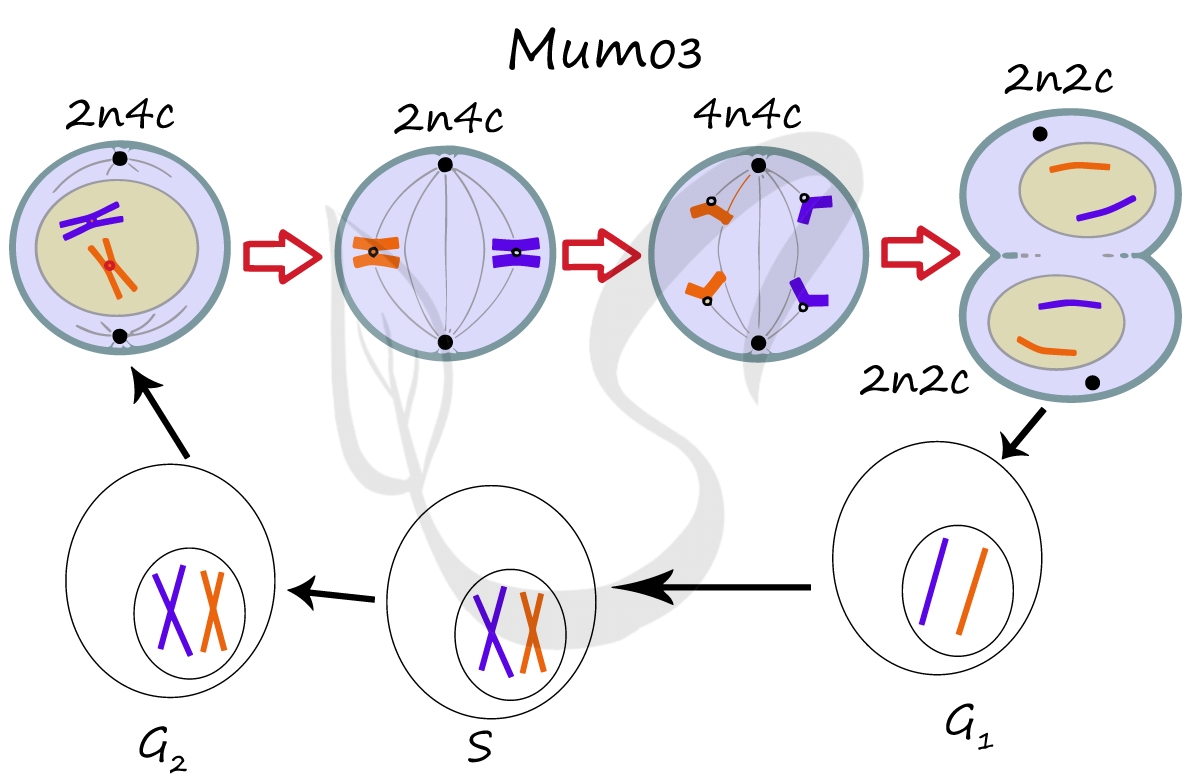

Клеточный цикл включает в себя несколько этапов: деление (митоз), постмитотический (пресинтетический), синтетический, постсинтетический (премитотический) период. Три последних периода составляют интерфазу — подготовку к делению клетки.

- Пресинтетический (постмитотический) период G1 — 2n2c

Интенсивно образуются органоиды (рибосомы и другие), синтезируется белки, АТФ и все виды РНК, ферменты, клетка растет.

Длится 6-10 часов. Важнейшее событие этого периода — удвоение ДНК, вследствие которого к концу синтетического периода каждая хромосома состоит из двух хроматид. Происходит удвоение центриолей (репликация центриолей). Активно синтезируются структурные белки ДНК — гистоны.

Короткий, длится 2-6 часов. Это время клетка тратит на подготовку к последующему процессу — делению клетки, синтезируются белки (тубулин для веретена деления) и АТФ, делятся митохондрии и хлоропласты.

Митоз (греч. μίτος — нить)

Митоз является непрямым способом деления клетки, наиболее распространенным среди эукариотических организмов. По продолжительности занимает около 1 часа. К митозу клетка готовится в период интерфазы путем синтеза белков, АТФ и удвоения молекулы ДНК в синтетическом периоде.

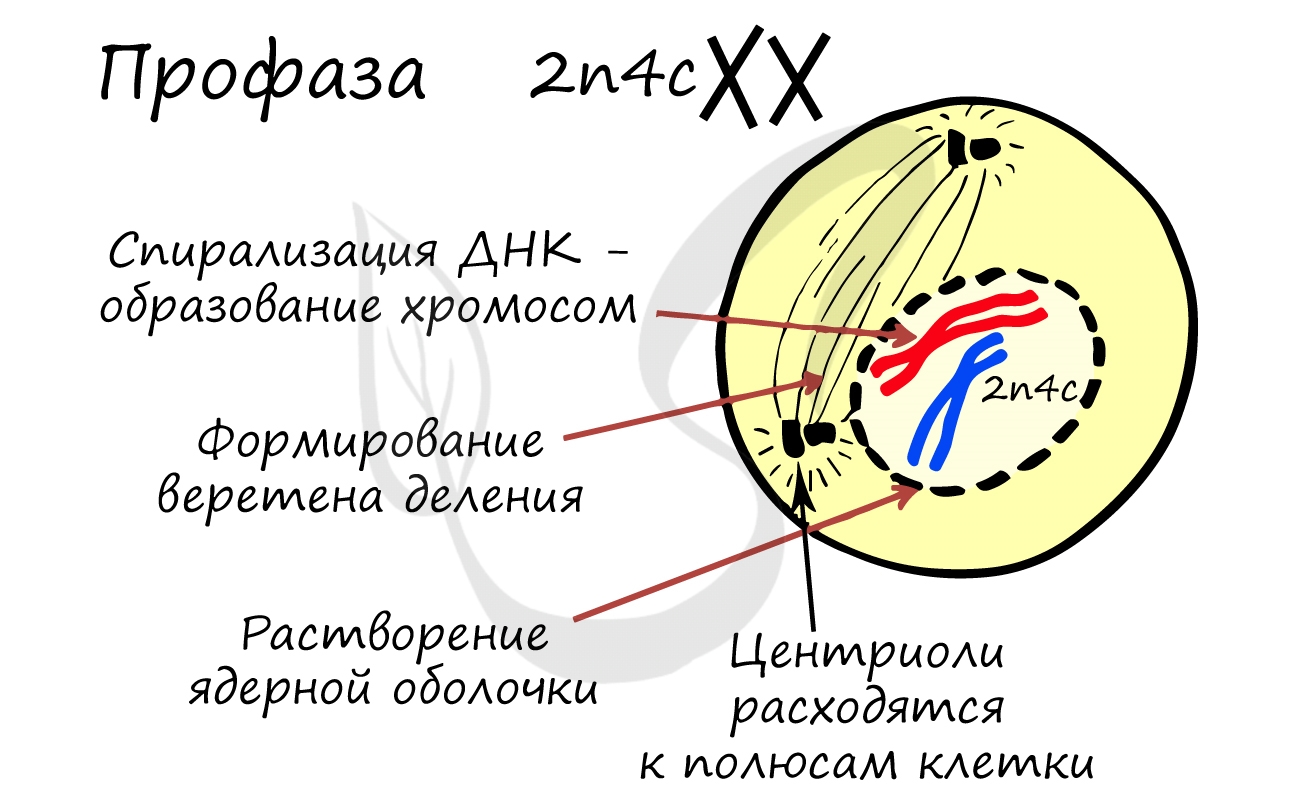

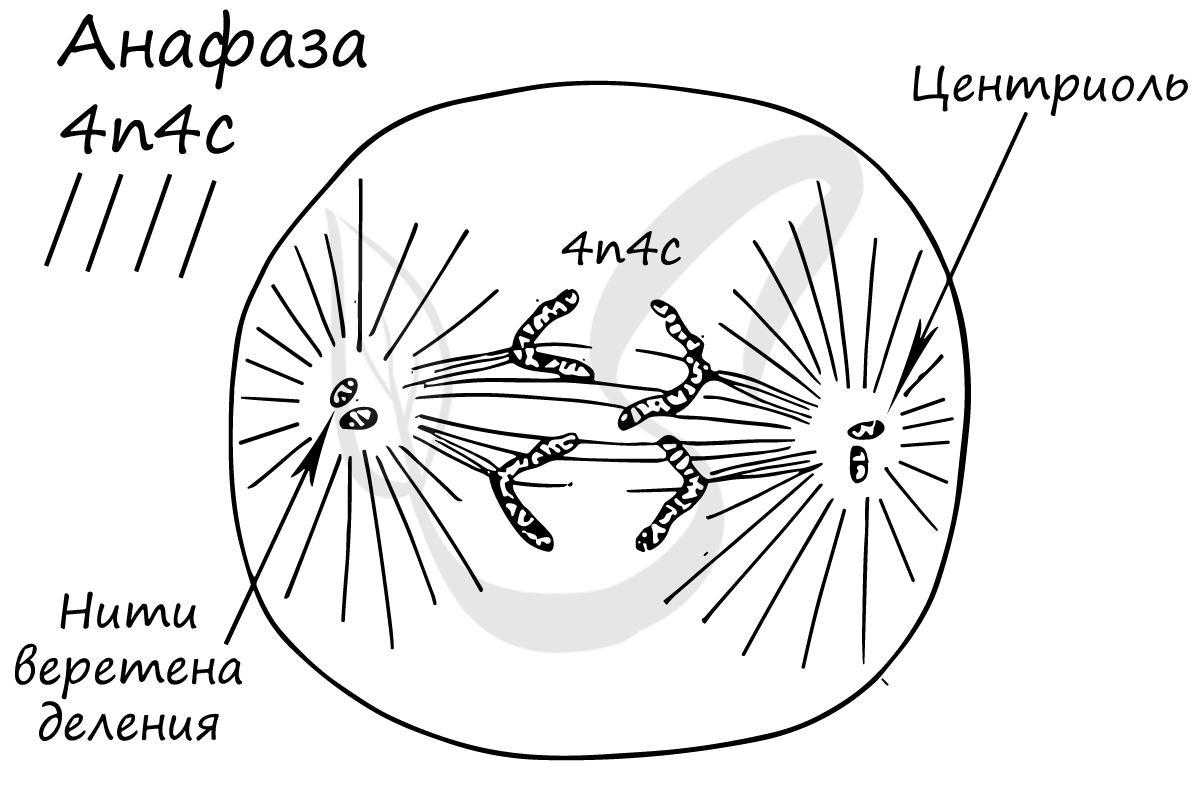

Митоз состоит из 4 фаз, которые мы далее детально рассмотрим: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Напомню, что клетка вступает в митоз с уже удвоенным (в синтетическом периоде) количеством ДНК. Мы рассмотрим митоз на примере клетки с набором хромосом и ДНК 2n4c.

- Бесформенный хроматин в ядре начинает собираться в четкие оформленные структуры — хромосомы — происходит это за счет спирализации ДНК (вспомните мой пример ассоциации хромосомы с мотком ниток)

- Оболочка ядра распадается, хромосомы оказываются в цитоплазме клетки

- Центриоли перемещаются к полюсам клетки, образуются центры веретена деления

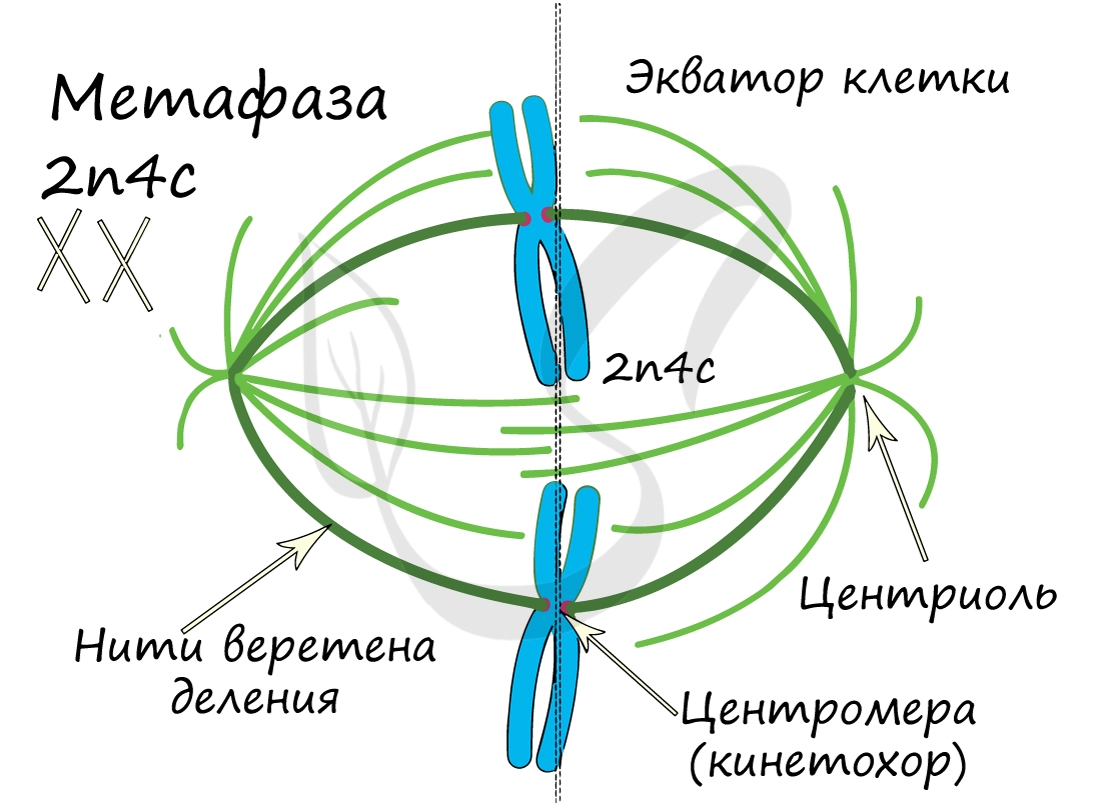

ДНК максимально спирализована в хромосомы, которые располагаются на экваторе клетки. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных центромерой (кинетохором). Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом (если точнее, прикрепляются к кинетохору центромеры).

Самая короткая фаза митоза. Хромосомы, состоящие из двух хроматид, распадаются на отдельные хроматиды. Нити веретена деления тянут хроматиды (синоним — дочерние хромосомы) к полюсам клетки.

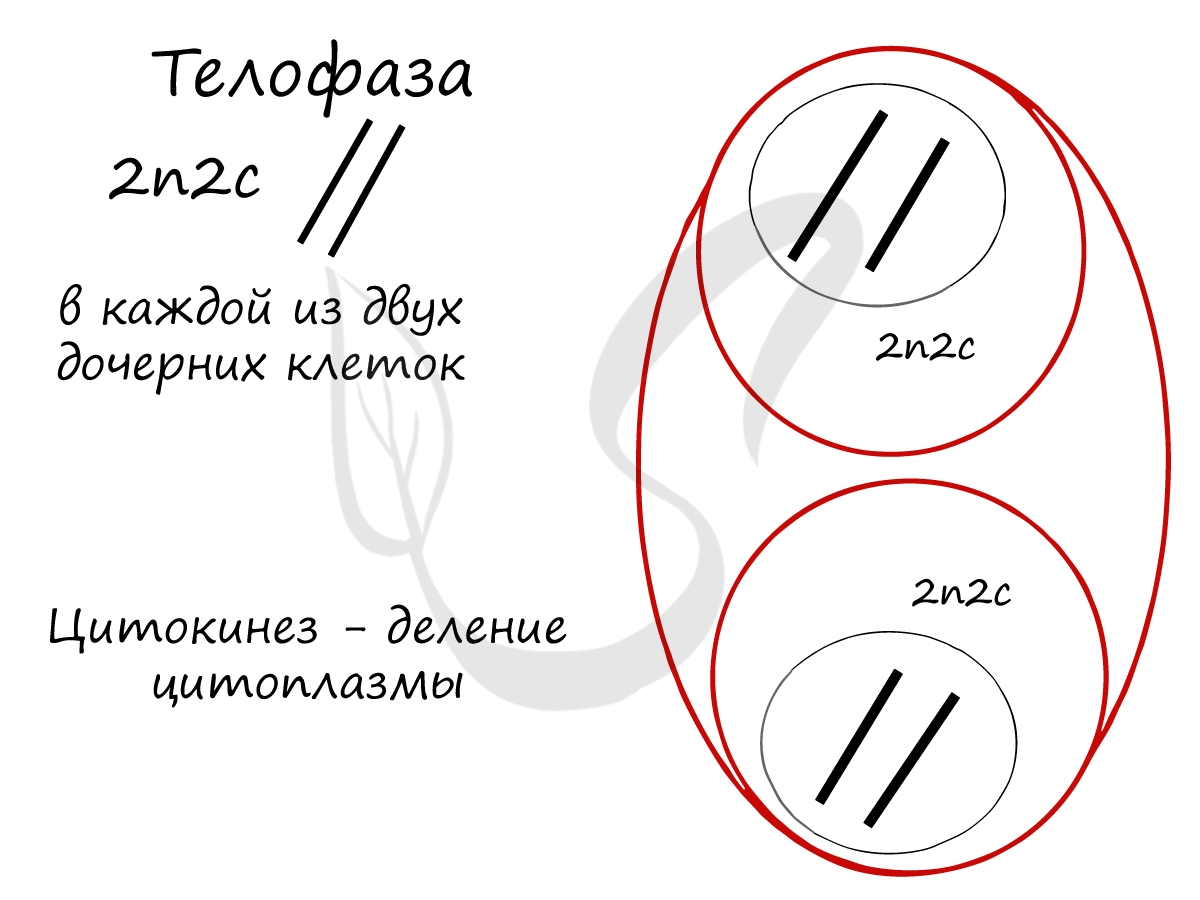

- Начинается процесс деспирализации ДНК, хромосомы исчезают и становятся хроматином (вспомните ассоциацию про раскрученный моток ниток)

- Появляется ядерная оболочка, формируется ядро

- Разрушаются нити веретена деления

В телофазе происходит деление цитоплазмы — цитокинез (цитотомия), в результате которого образуются две дочерние клетки с набором 2n2c. В клетках животных цитокинез осуществляется стягиванием цитоплазмы, в клетках растений — формированием плотной клеточной стенки (которая растет изнутри кнаружи).

Образовавшиеся в телофазе дочерние клетки 2n2c вступают в постмитотический период. Затем в синтетический период, где происходит удвоение ДНК, после чего каждая хромосома состоит из двух хроматид — 2n4c. Клетка с набором 2n4c и попадает в профазу митоза. Так замыкается клеточный цикл.

- В результате митоза образуются дочерние клетки — генетические копии (клоны) материнской.

- Митоз является универсальным способом бесполого размножения, регенерации и протекает одинаково у всех эукариот (ядерных организмов).

- Универсальность митоза служит очередным доказательством единства всего органического мира.

Попробуйте самостоятельно вспомнить фазы митоза и описать события, которые в них происходят. Особенное внимание уделите состоянию хромосом, подчеркните сколько в них содержится молекул ДНК (хроматид).

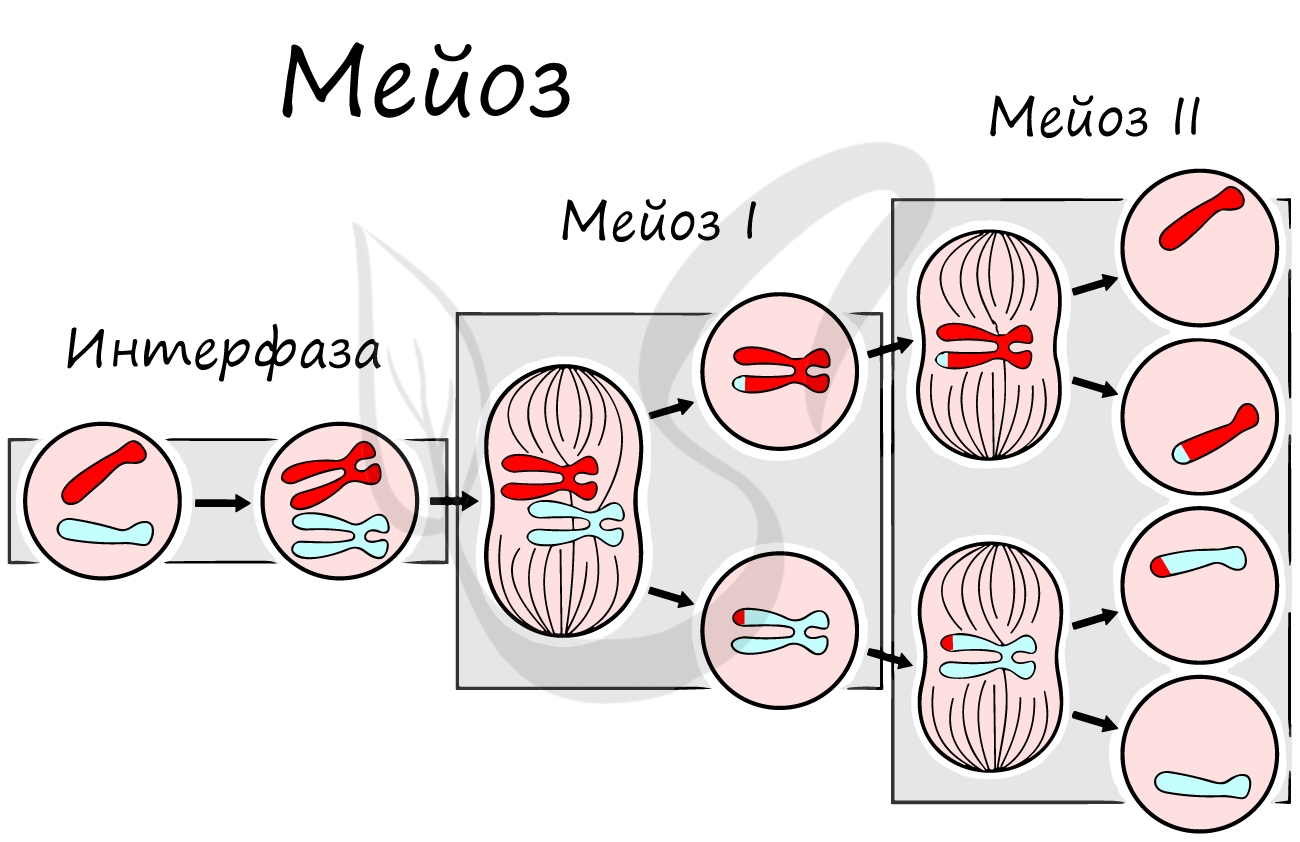

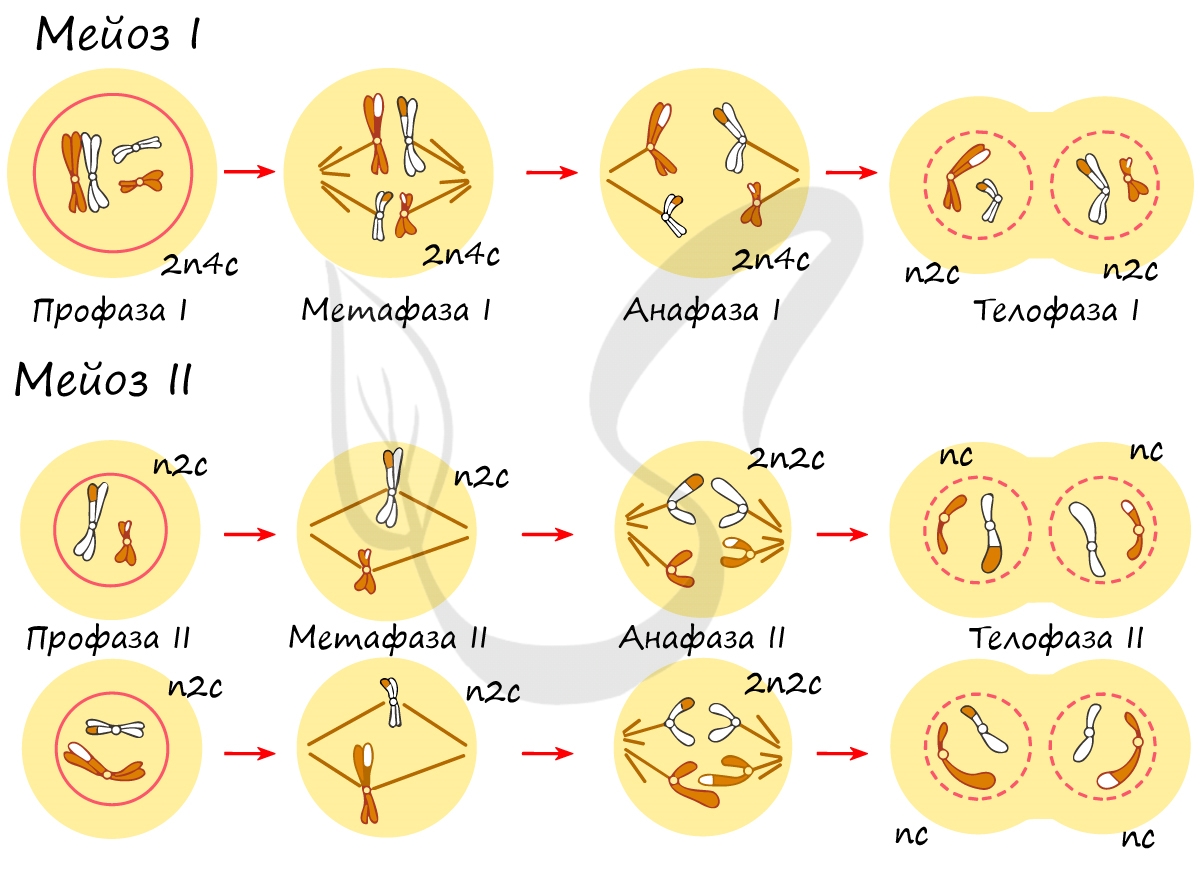

Мейоз

Мейоз (от греч. μείωσις — уменьшение), или редукционное деление клетки — способ деления клетки, при котором наследственный материал в них (число хромосом) уменьшается вдвое. Мейоз происходит в ходе образования половых клеток (гамет) у животных и спор у растений.

В результате мейоза из диплоидных клеток (2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз состоит из двух последовательных делений, между которыми практически отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед мейозом происходит в синтетическом периоде интерфазы (как и при митозе).

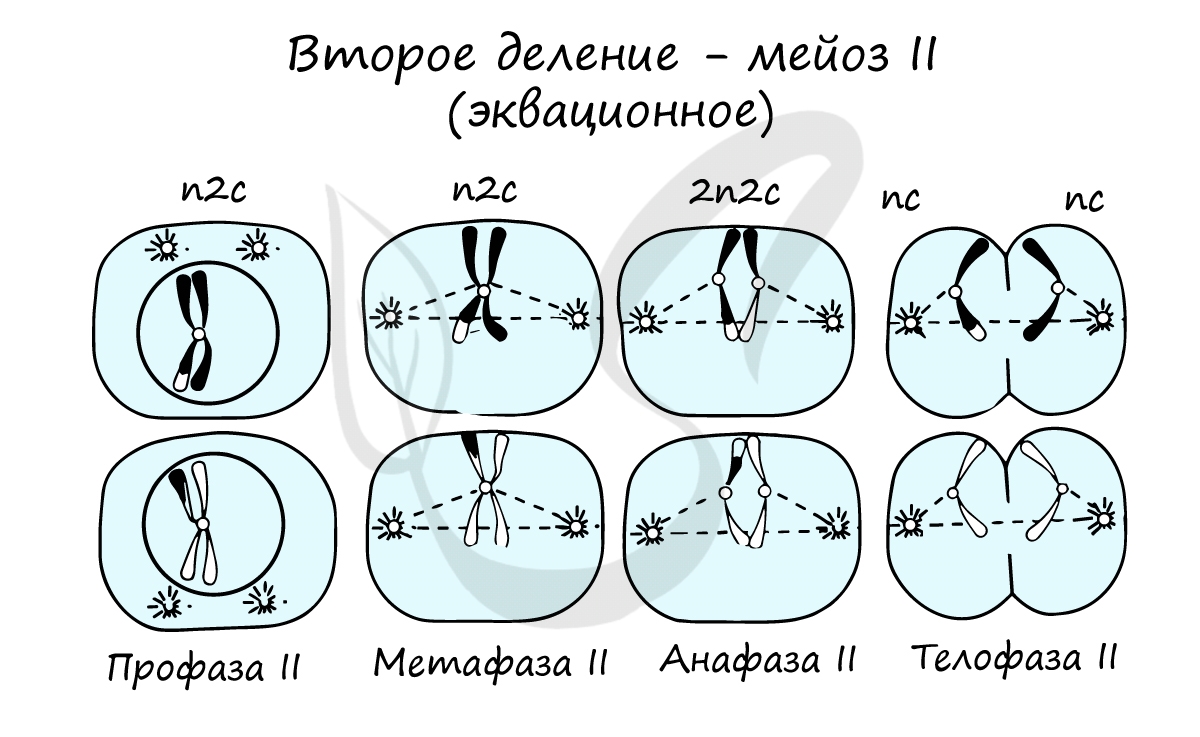

Как уже было сказано, мейоз состоит из двух делений: мейоза I (редукционного) и мейоза II (эквационного). Первое деление называют редукционным (лат. reductio — уменьшение), так как к его окончанию число хромосом уменьшается вдвое. Второе деление — эквационное (лат. aequatio — уравнивание) очень похоже на митоз.

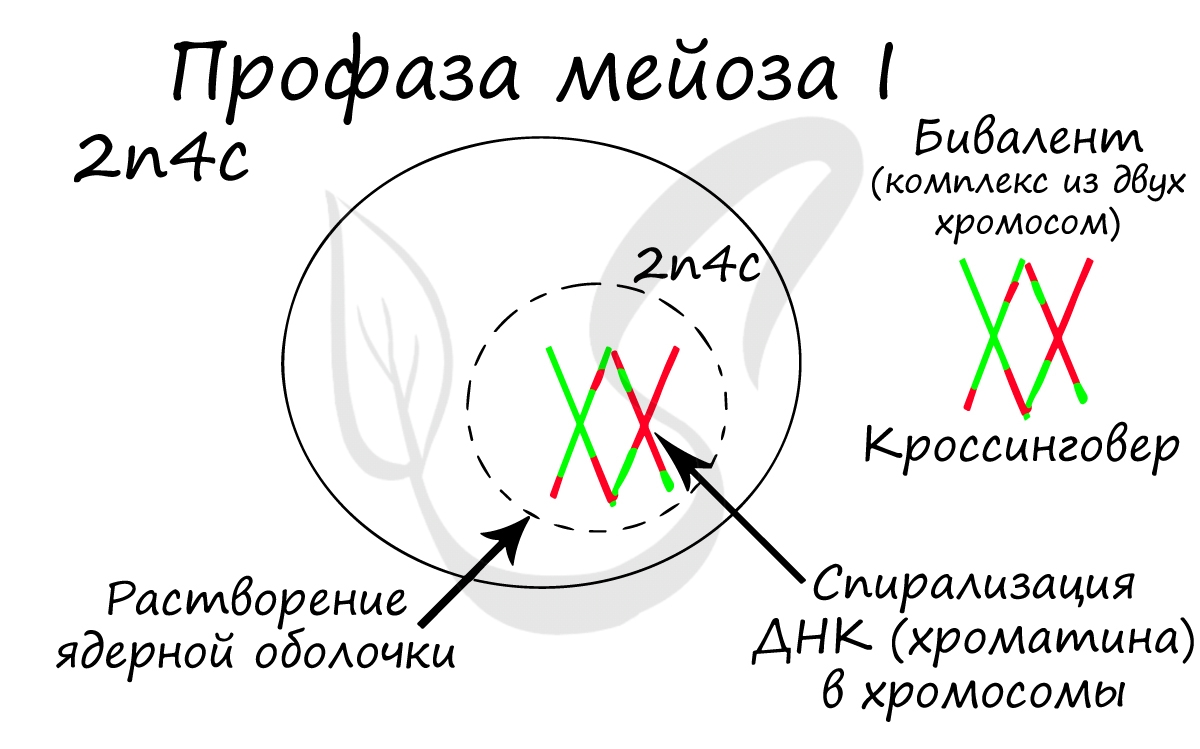

- Профаза мейоза I

Помимо типичных для профазы процессов (спирализация ДНК в хромосомы, разрушение ядерной оболочки, движение центриолей к полюсам клетки) в профазе мейоза I происходят два важнейших процесса: конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация (лат. conjugatio — соединение) — сближение гомологичных хромосом друг с другом. Гомологичными хромосомами называются такие, которые соответствуют друг другу по размерам, форме и строению. В результате конъюгации образуются комплексы, состоящие из двух хромосом — биваленты (лат. bi — двойной и valens — сильный).

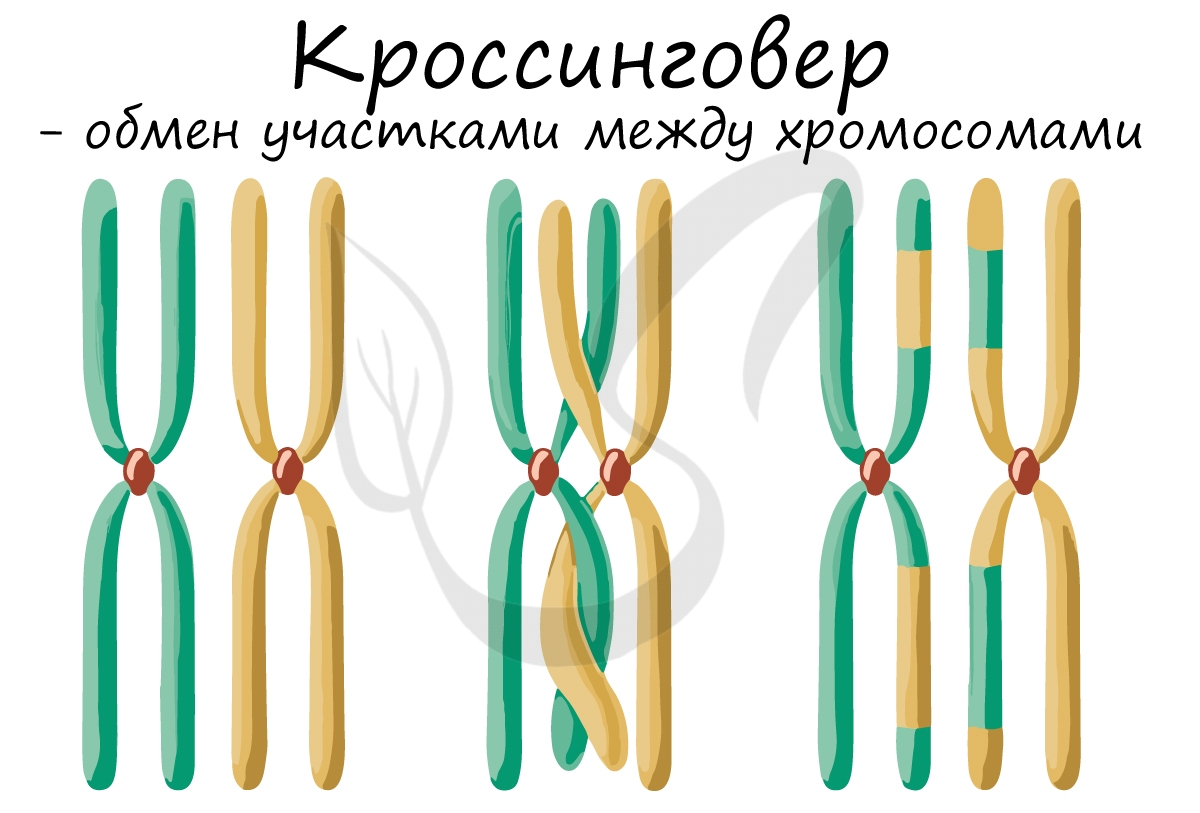

После конъюгации становится возможен следующий процесс — кроссинговер (от англ. crossing over — пересечение), в ходе которого происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

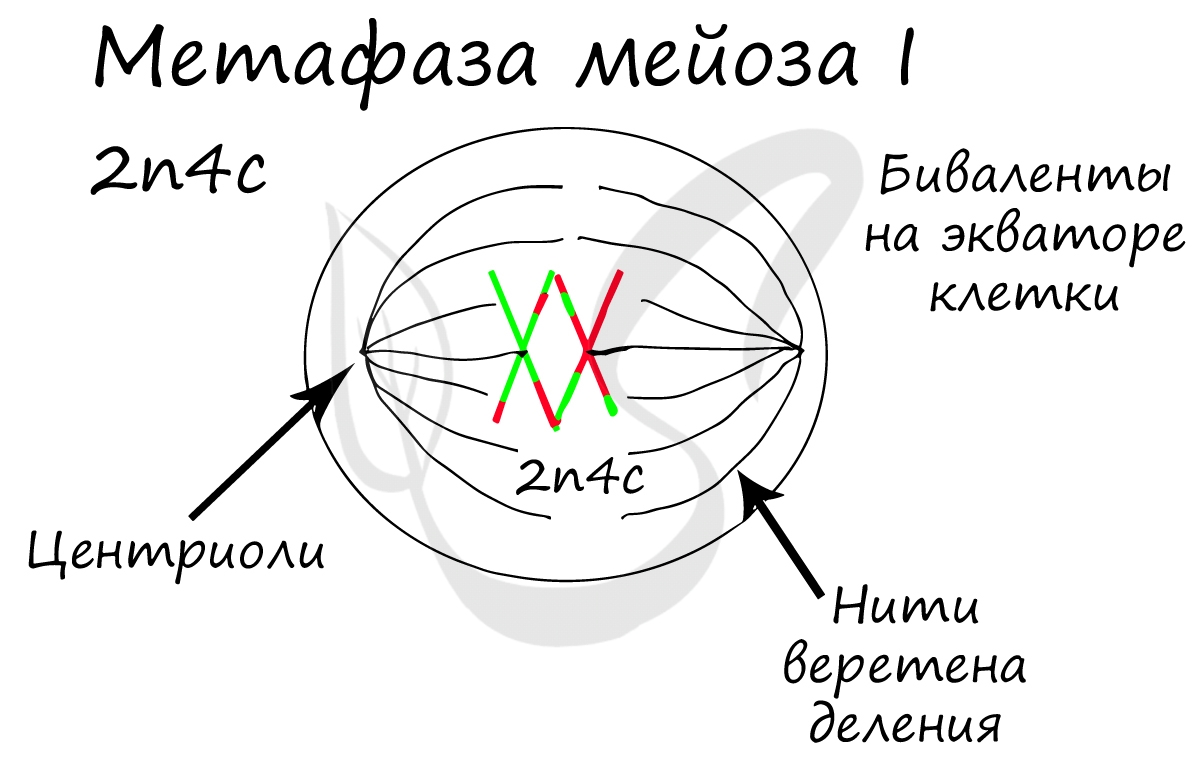

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

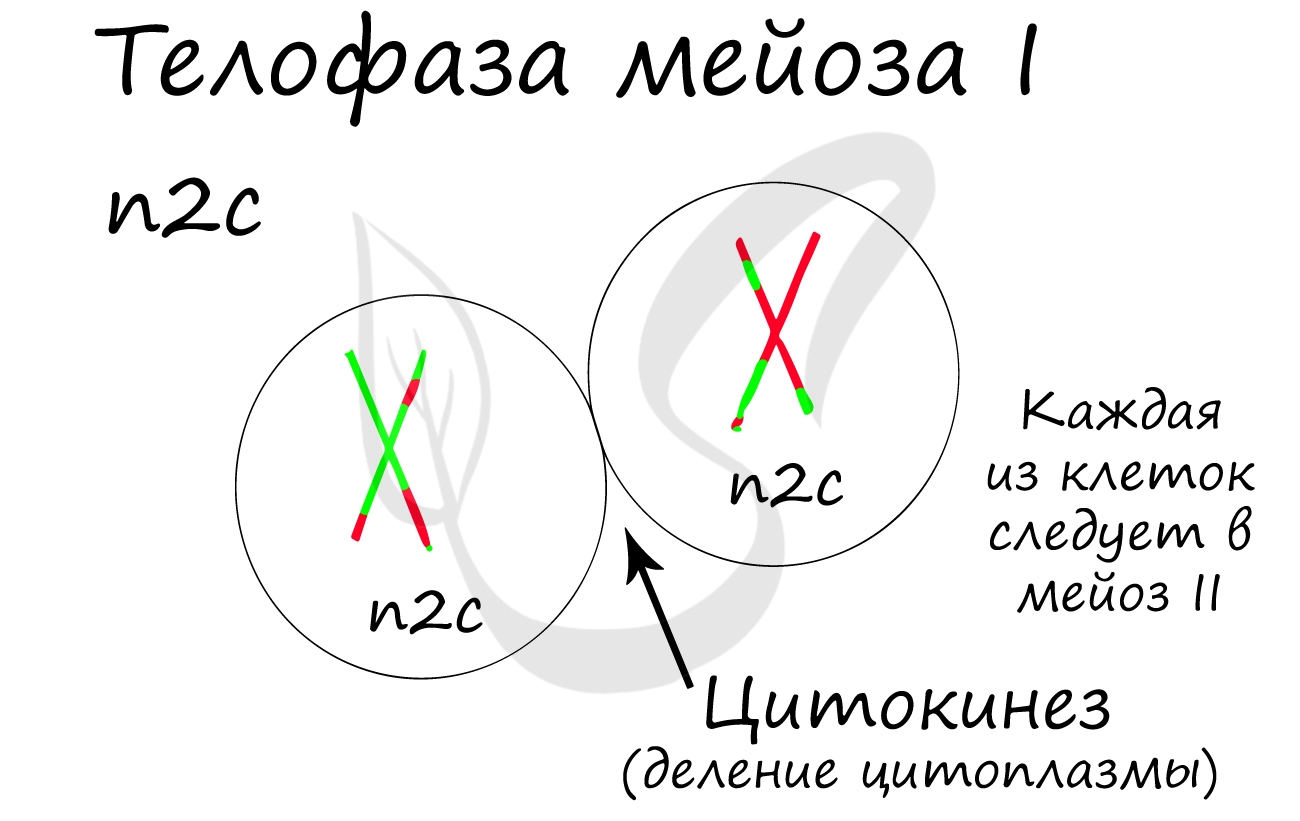

Нити веретена деления сокращаются, вследствие чего биваленты распадаются на отдельные хромосомы, которые и притягиваются к полюсам клетки. В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки — n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

Происходит цитокинез — деление цитоплазмы. Формируются две клетки с гаплоидным набором хромосом. Очень короткая интерфаза после мейоза I сменяется новым делением — мейозом II.

Мейоз II весьма напоминает митоз по всем фазам, поэтому если вы что-то подзабыли: поищите в теме про митоз. Главное отличие мейоза II от мейоза I в том, что в анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся не хромосомы, а хроматиды (дочерние хромосомы).

В результате мейоза I и мейоза II мы получили из диплоидной клетки 2n4c гаплоидную клетку — nc. В этом и состоит сущность мейоза — образование гаплоидных (половых) клеток. Вспомнить набор хромосом и ДНК в различных фазах мейоза нам еще предстоит, когда будем изучать гаметогенез, в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки — половые клетки (гаметы).

Сейчас мы возьмем клетку, в которой 4 хромосомы. Попытайтесь самостоятельно описать фазы и этапы, через которые она пройдет в ходе мейоза. Проговорите и осмыслите набор хромосом в каждой фазе.

Помните, что до мейоза происходит удвоение ДНК в синтетическом периоде. Из-за этого уже в начале мейоза вы видите их увеличенное число — 2n4c (4 хромосомы, 8 молекул ДНК). Я понимаю, что хочется написать 4n8c, однако это неправильная запись!) Ведь наша исходная клетка диплоидна (2n), а не тетраплоидна (4n) 😉

- Поддерживает постоянное число хромосом во всех поколениях, предотвращает удвоение числа хромосом

- Благодаря кроссинговеру возникают новые комбинации генов, обеспечивается генетическое разнообразие состава гамет

- Потомство с новыми признаками — материал для эволюции, который проходит естественный отбор

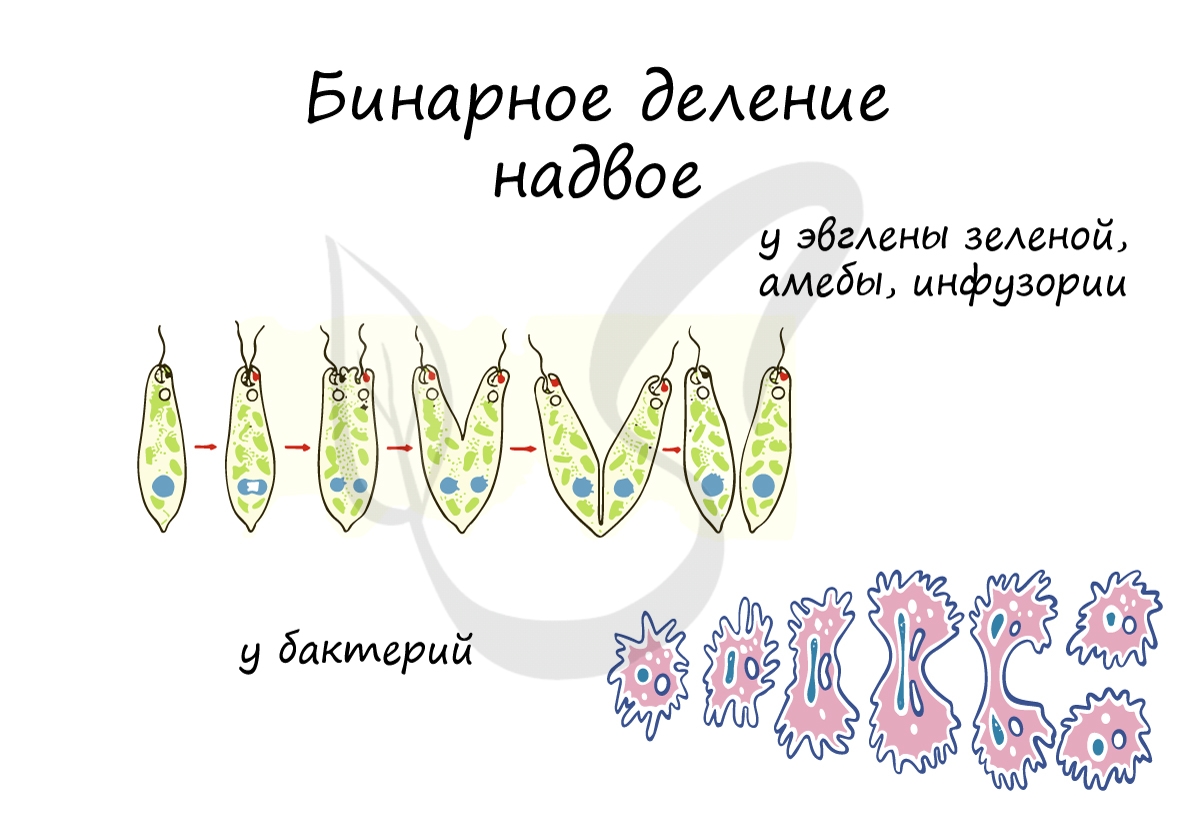

Бинарное деление надвое

Митоз и мейоз возможен только у эукариот, а как же быть прокариотам — бактериям? Они изобрели несколько другой способ и делятся бинарным делением надвое. Оно встречается не только у бактерий, но и у ряда ядерных организмов: амебы, инфузории, эвглены зеленой.

При благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. В случае, если условия не столь благоприятны, то больше времени уходит на рост и развитие, накопление питательных веществ. Интервалы между делениями становятся длиннее.

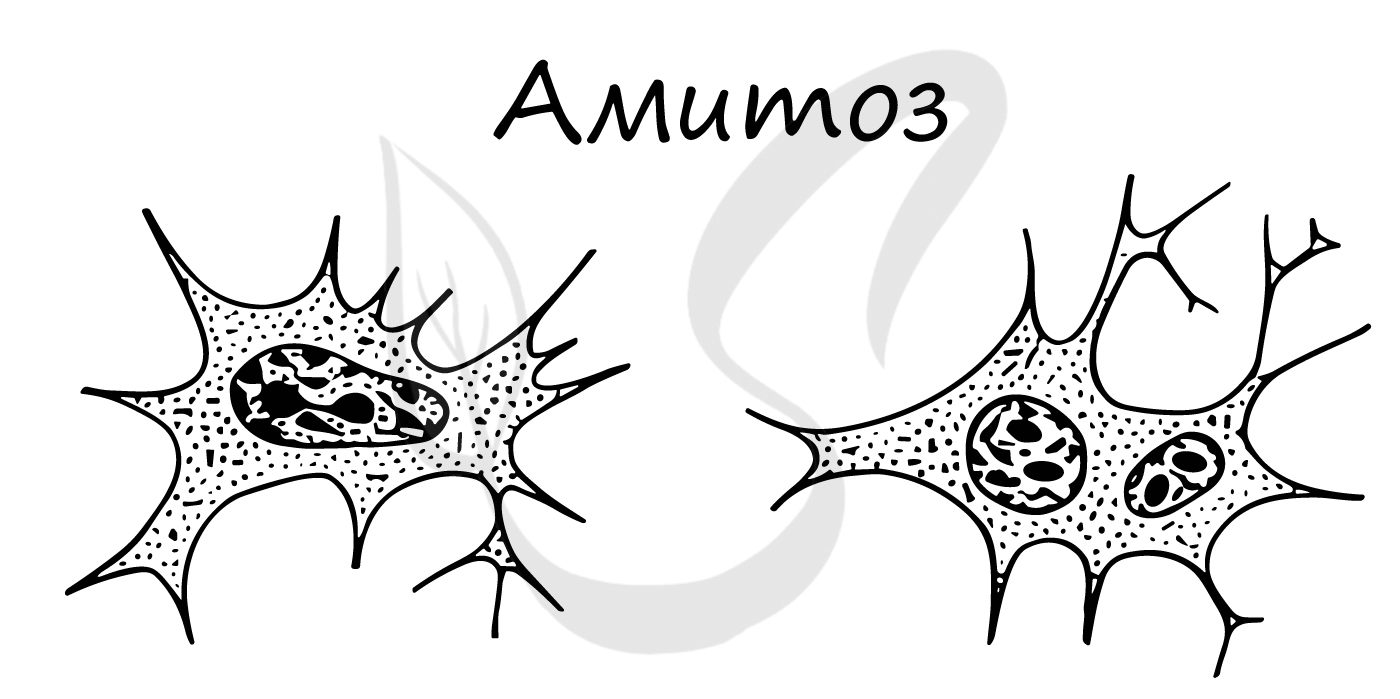

Амитоз (от греч. ἀ — частица отрицания и μίτος — нить)

Способ прямого деления клетки, при котором не происходит образования веретена деления и равномерного распределения хромосом. Клетки делятся напрямую путем перетяжки, наследственный материал распределяется «как кому повезет» — случайным образом.

Амитоз встречается в раковых (опухолевых) клетках, воспалительно измененных, в старых клетках.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Класс млекопитающие

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma — женская грудь, сосок, вымя ) — класс теплокровных наземных животных, наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой «Анатомия человека». Если встречаются новые термины, вы, скорее всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди — Homo sapiens — относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения — ароморфозы. Давайте приступим к их изучению.

Ароморфозы млекопитающих

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

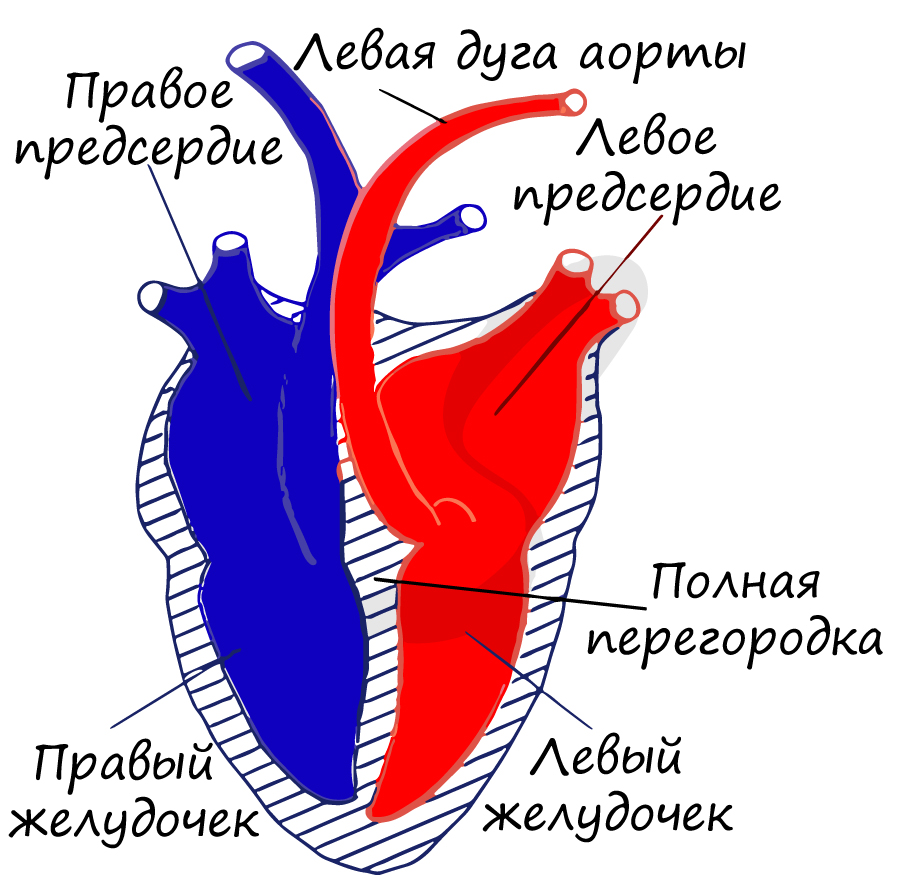

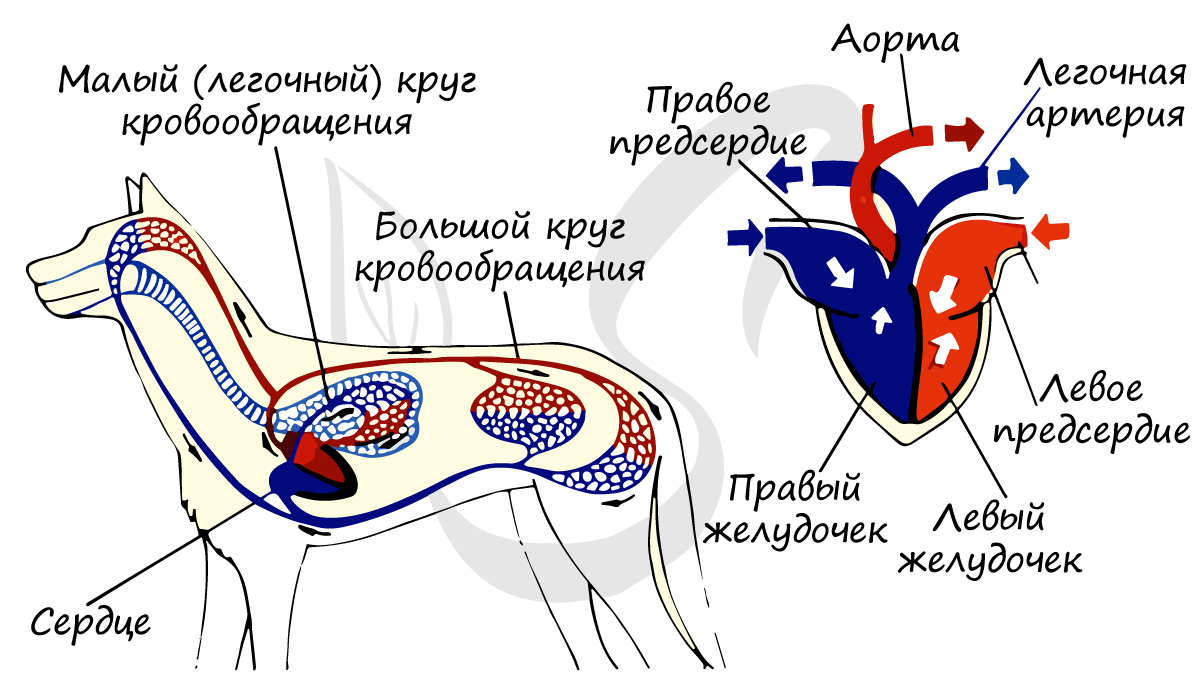

- Полная перегородка в сердце и разделение кругов кровообращения

У млекопитающих в сердце возникает полная перегородка: кровь не смешивается, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга. Это значительно повышает уровень обмена веществ: температура тела млекопитающих более не зависит от температуры окружающей среды, они приобретают теплокровность (гомотермию).

Развитие коры больших полушарий (КБП), центра высшей нервной деятельности, достигает пика. Такое сильное развитие КБП обеспечивает возникновение сложного поведения, облегчает формирование условных рефлексов, способствуя повышению выживаемости вида.

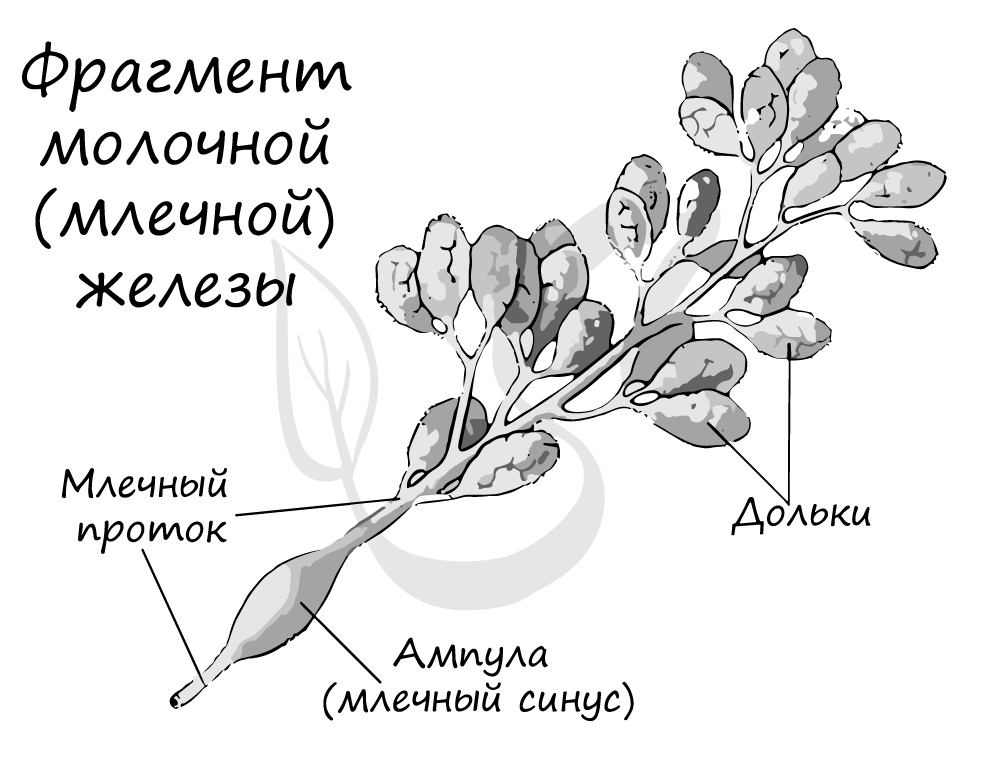

У млекопитающих появляется матка — особый мышечный орган, служащий для вынашивания плода. Во время родов матка способна сокращаться, обеспечивая изгнание плода из материнского организма. Выкармливают своих детенышей млекопитающие с помощью молока — секрета молочных желез. Молочные железы — прерогатива млекопитающих: их нет ни у одного другого животного.

Для млекопитающих характерна забота о потомстве, проявляющаяся и в уже упомянутом вскармливании молоком, и в том, что детеныши часто живут с матерью несколько лет. Еще во время беременности самка ищет укромное место для рождения потомства, заранее заготавливает корм. Такая забота выглядит удивительно трогательно в диком животном мире.

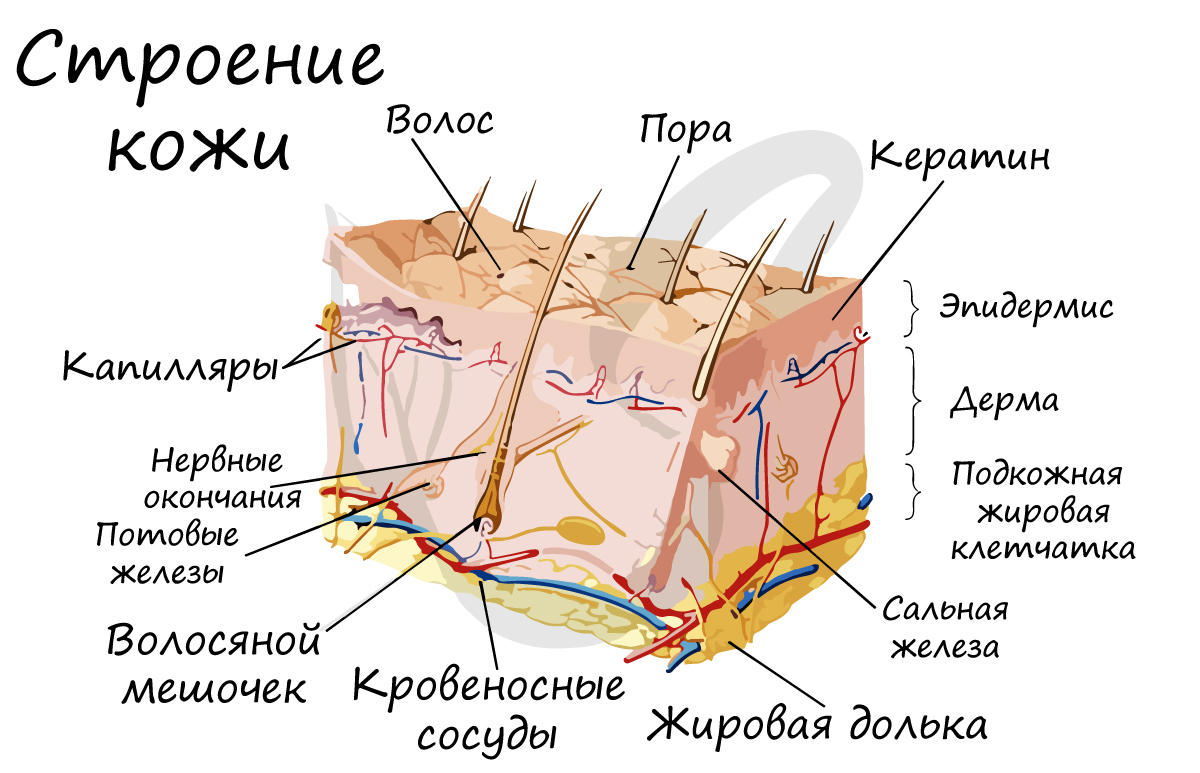

Волосы — составная часть защитного покрова млекопитающих, у животных называется мехом или шерстью. Если вы видите такой покров, то будьте уверены: перед вами млекопитающее. Волосы являются производным эпидермиса кожных покровов, также как потовые и сальные железы, впервые появившиеся у млекопитающих.

Волосяной покров помогает более эффективно сохранять тепло, обеспечивая термоизоляцию организму животного. Часть млекопитающих утратила волосяной покров, в связи со вторичноводным образом жизни: они избрали своей средой обитания моря, океаны, где волосяной покров явно был бы лишним и создавал ненужное трение о воду.

По выполняемой функции зубы делятся на резцы, клыки, предкоренные и коренные зубы. У некоторых групп животных, к примеру, у грызунов резцы приобретают способность к неограниченному росту. Часто хищники имеют хорошо развитые клыки: тигры, львы.

Классификация млекопитающих

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери — наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела — сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии, так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов — 44. Изучать строение млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

Домашняя собака

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная, тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться (во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу — млекопитающим, являются по своему происхождению видоизмененными потовыми железами.

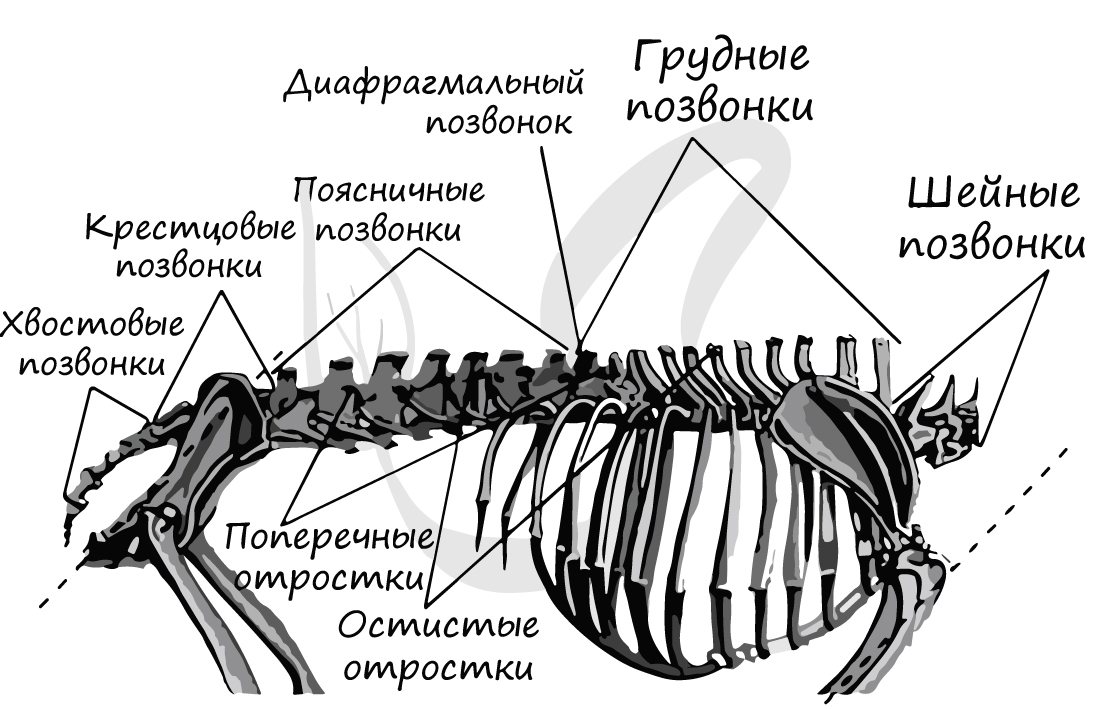

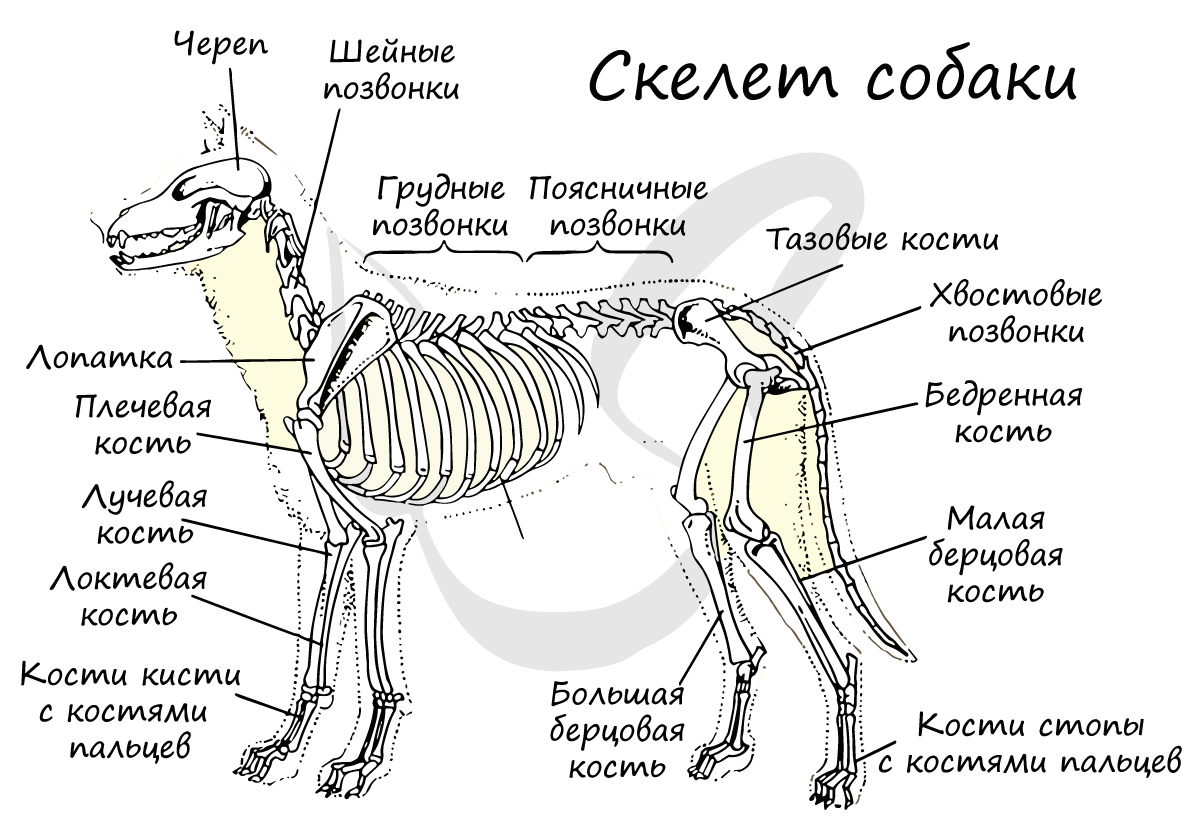

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15), поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в длинной шее жирафа — отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних конечностей (тазовый) состоит из тазовых костей: седалищной, подвздошной и крестцовой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости (голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей (непарнокопытные) — один.

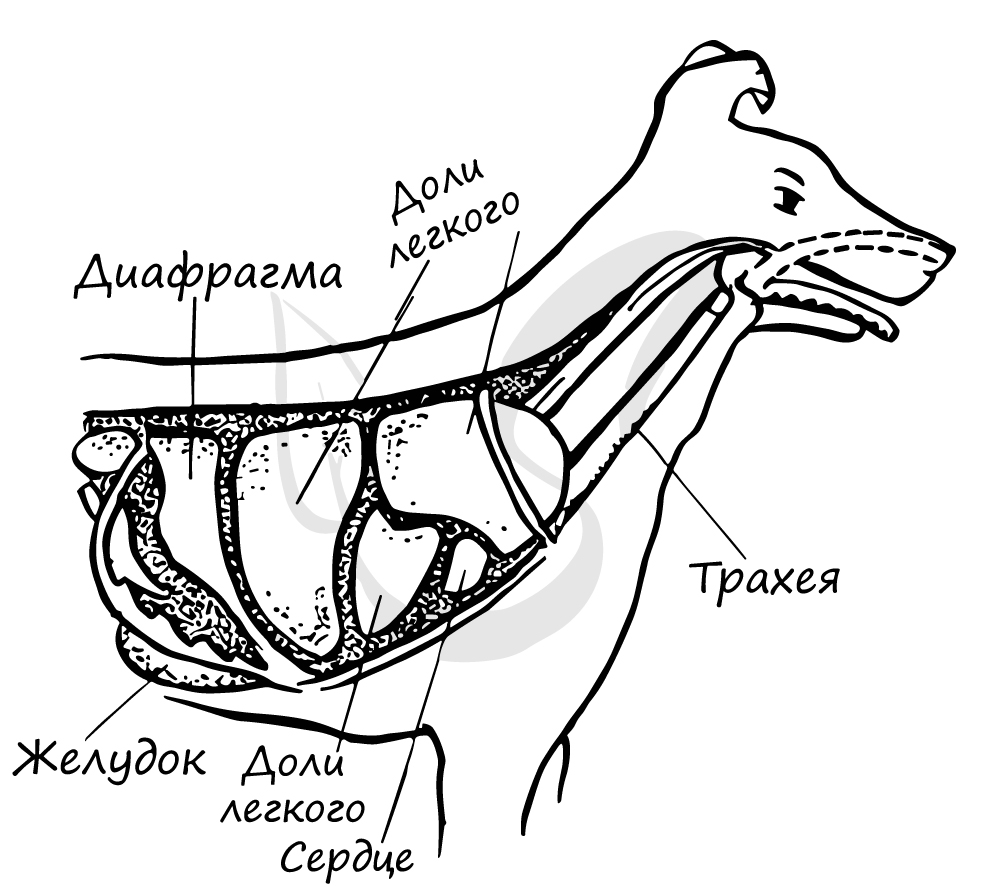

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком млекопитающих является наличие диафрагмы — тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку, оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные и коренные. Зубы располагаются в альвеолах — углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться. Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими, желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец, в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

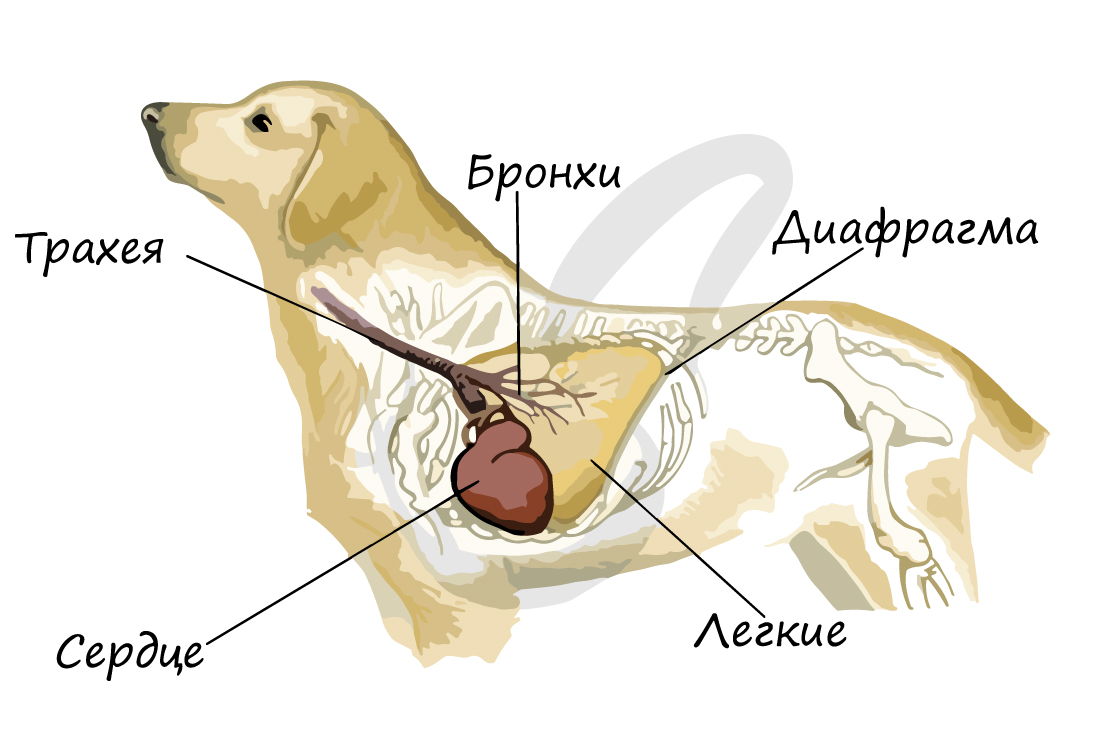

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков — альвеол (300 — 500 млн.), которые оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования — хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих — диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается. При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка. Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

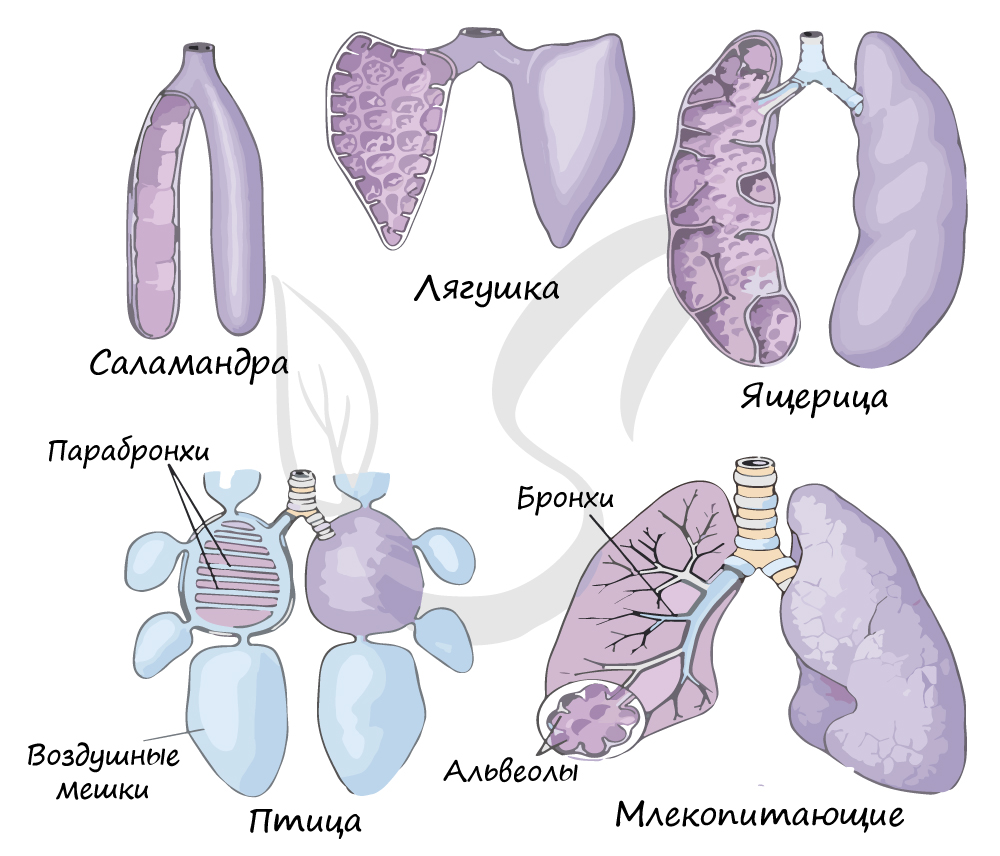

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите, как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих — безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более высокий уровень поднимается обмен веществ — возникает теплокровность. От сердца отходит только одна — левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий, в конечном счете — до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки. Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия), далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец — в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь — в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены — к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови , так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

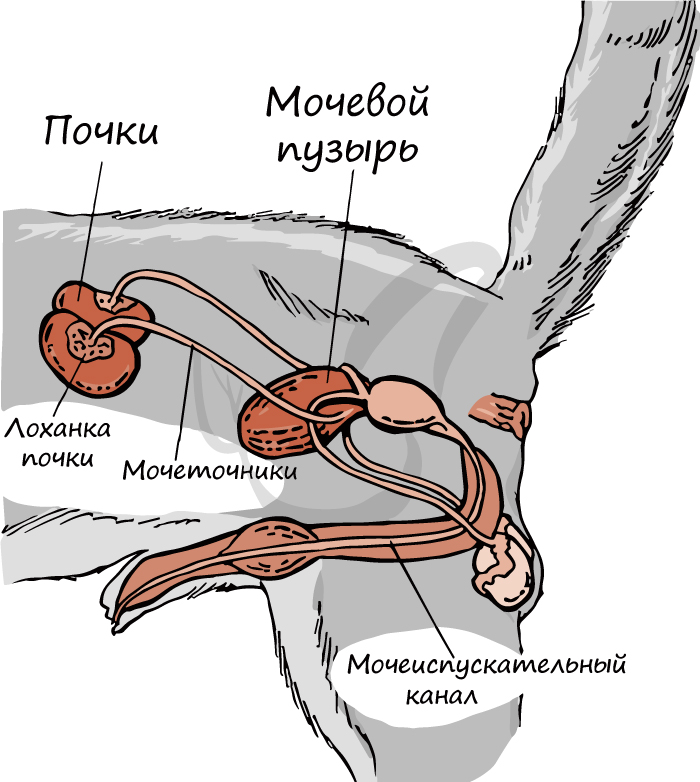

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также — метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника, имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь — резервуар мочи, служит для ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих — мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и фильтруется почками.

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры больших полушарий головного мозга.

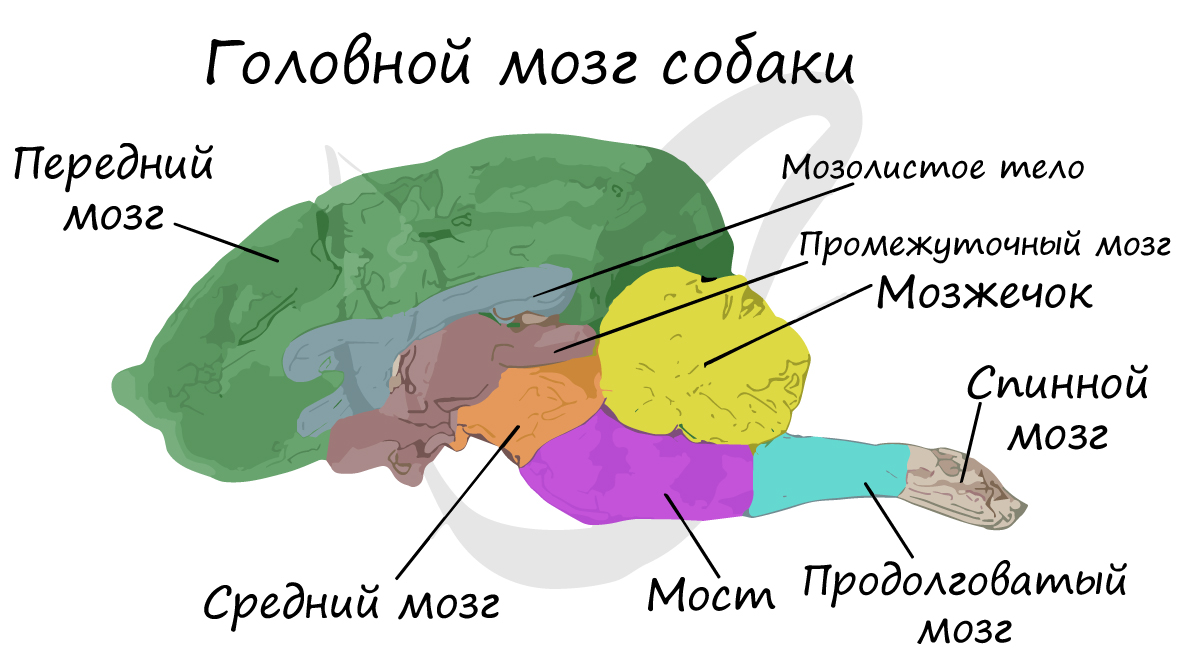

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex — кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно небольших размеров.

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости, хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

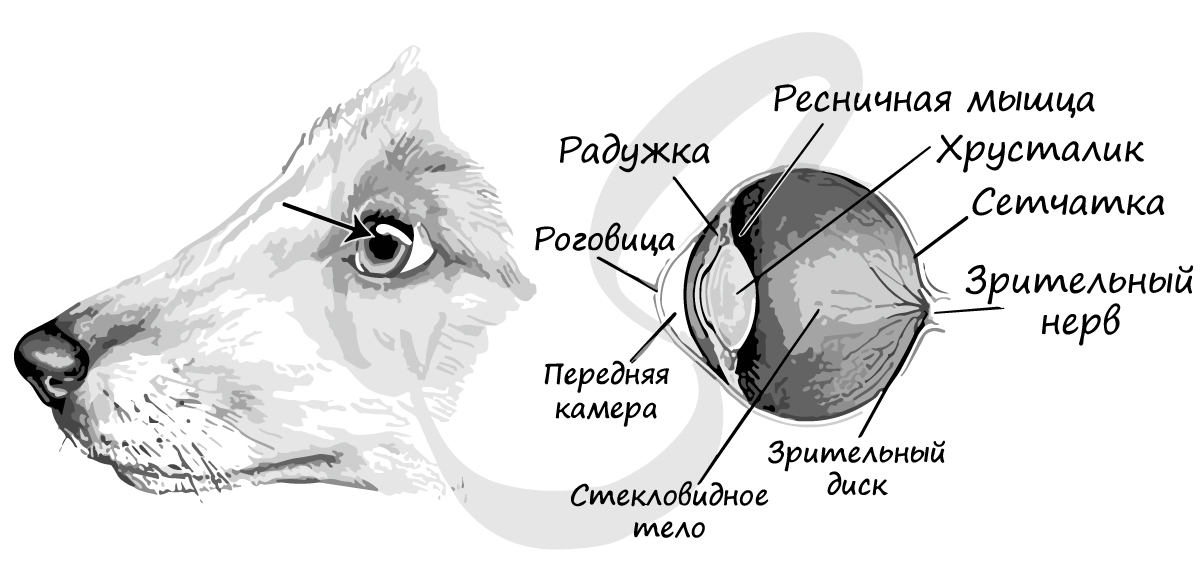

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия. У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха — ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих — вибриссы (от лат. vibro — колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в полной темноте может успешно обходить препятствия.

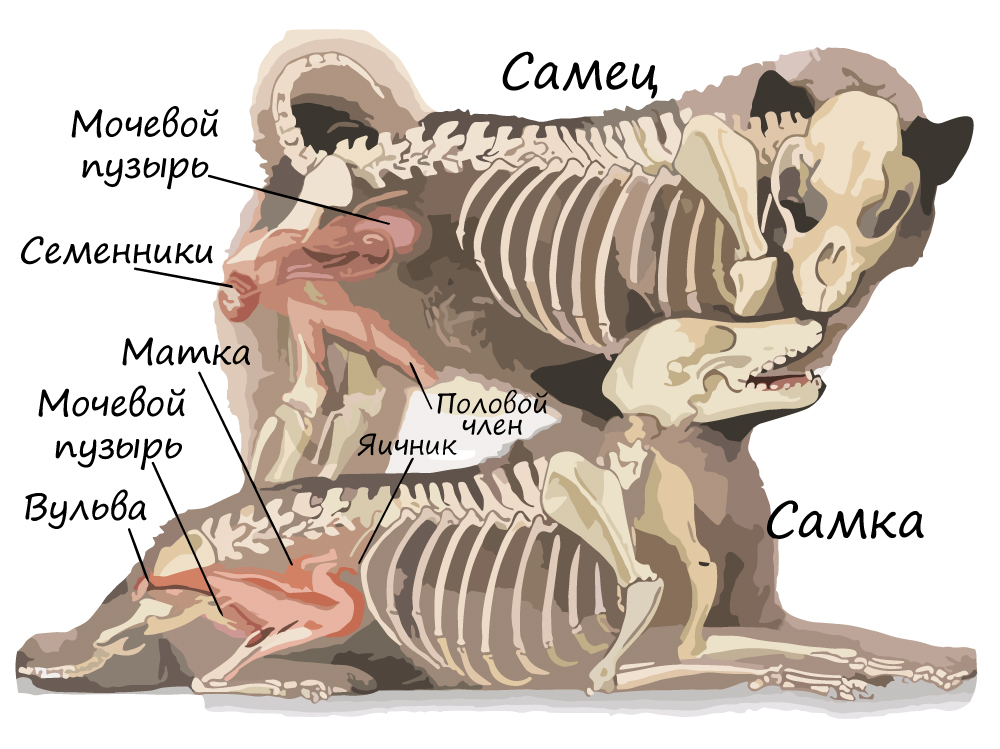

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками — у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке, от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка, мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва — собирательное название женских наружных половых органов. Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

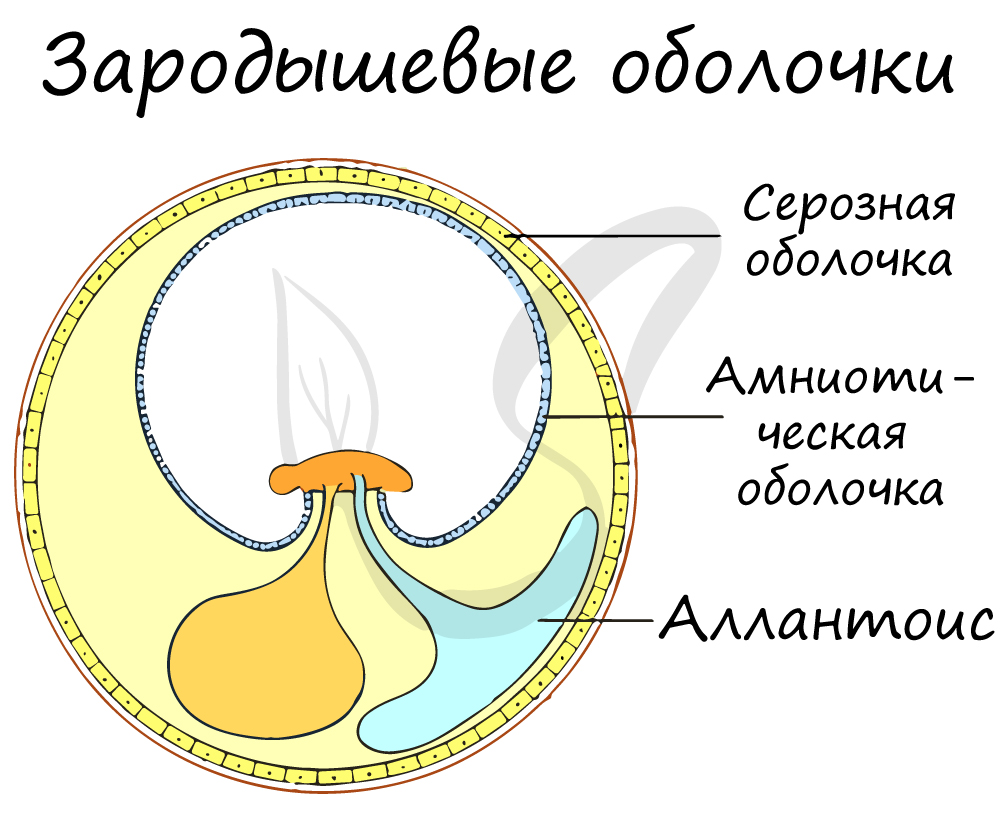

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амнион — пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания — аллантоис.

Значение млекопитающих

- Как и все живые существа, млекопитающие являются звеном в цепи питания (консументами)

- Мясо крупного рогатого скота, многих других животных употребляется в пищу человеком с самых древних времен

- Являются источником сырья для изготовления лекарств, различных изделий одежды

- Переносят возбудителей, вызывающих у человека инфекционные заболевания: мыши, крысы, лисы, белки

- Являются хозяевами гельминтов, в них могут находится многие паразиты: бычий цепень, свиной цепень, эхинококк, трихинелла

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Симптомы требующие, незамедлительного обращения к врачу

Хронические заболевания кишечника, такие как дивертикулярная болезнь, язвенный колит, болезнь крона, полипы при длительном течении без правильно подобранного лечения могут привести к опасным для жизни осложнениям и онкологическим заболеваниям.

Согласно клиническим рекомендациям установлены «симптомы тревоги» или «симптомы красных флагов», при которых необходимо срочное посещение врача:

- немотивированное похудение;

- диарея или боли в животе в ночное время суток;

- постоянные сильные боли в животе;

- появление симптомов в пожилом возрасте;

- появление слизи и крови в стуле;

- длительная более двух 2 недель диарея;

- эпизоды запора, повторяющиеся в течение 2 месяцев;

- наличие у кровных родственников воспалительных заболеваний кишечника или рака толстой кишки.

Методы лечения заболеваний щитовидной железы

Важно начать лечение заболеваний щитовидной железы как можно раньше, когда морфологические изменения железы ещё незначительны. Врачебная помощь на этом этапе позволит получить быстрый и ощутимый эффект. Чтобы не упустить развитие заболевания, обращайтесь к врачу при появлении первых тревожных симптомов. Также целесообразно проходить ежегодное профилактическое обследование.

Лечение гормональных нарушений в работе щитовидной железы осуществляется с помощью медикаментозной терапии.

В некоторых случаях показано хирургическое лечение. Проводится тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы). Иногда удаляется только доля щитовидной железы (гемитиреоидэктомия). Удаление щитовидной железы требуется при выявлении новообразований злокачественного характера, большом зобе, нарушающем дыхание и сглатывание, при тиреотоксикозе, не поддающемся консервативному лечению, а также в некоторых других случаях.

Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к нашим специалистам, которые правильно поставят диагноз и назначат лечение.

Коагулограмма (скрининг)

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Напоминаем вам, что самостоятельная интерпретация результатов недопустима, приведенная ниже информация носит исключительно справочный характер.

Коагулограмма (скрининг): показания к назначению, правила подготовки к сдаче анализа, расшифровка результатов и показатели нормы.

Симптомы инсульта и микроинсульта

Время имеет большое значение для эффективного лечения обоих заболеваний (специалисты говорят о трех «золотых» часах, когда можно избежать появления осложнений), поэтому звонить в службу скорой помощи нужно сразу после появления следующих симптомов:

нарушение речи (невнятная, слишком замедленная, бессмысленная);

тошнота и рвота;

сильная головная боль (возникает резко);

проблемы со зрением (двоение в глазах, слепота на один или оба глаза);

слабость в конечностях;

нарушение чувствительности одной половины тела;

возможна потеря сознания.

Появляется повышенная чувствительность вплоть до полного неприятия яркого света и громких звуков. Наблюдается парез конечностей с одной стороны тела и нарушение двигательной координации. Иногда можно заметить асимметрию лица. Если эти симптомы сохраняются в течение 24 часов или нарастают, речь идёт об инсульте. Иногда симптомы микроинсульта можно перепутать с реакцией на стресс или хроническую усталость.

Однако, ощущая один или несколько признаков микроинсульта в сочетании с факторами риска, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Очень часто признаки развития микроинсульта пациенты не воспринимают серьезно и переносят «на ногах». В результате человек не получает квалифицированную помощь своевременно, что приводит к неполному восстановлению организма. Микроинсульт вызывает обратимые нарушения работы головного мозга.

Со временем ткани восстанавливаются. Период регенерации будет зависеть от общего состояния здоровья пациента и масштабов микроинсульта. В Юсуповской больнице пациент может получить помощь круглосуточно, что позволит выиграть время для более качественной реабилитации. Неврологи Юсуповской больницы являются специалистами высокого класса и имеют большой опыт работы с нарушениями функций головного мозга. Своевременное обращение к специалисту позволит снизить вероятность длительной госпитализации и проходить курс лечения в домашних условиях.

Следует обращать особое внимание на симптомы микроинсульта тем людям, которые находятся в зоне риска: имеют определенные хронические заболевания или ежедневно подвергаются воздействию негативных процессов, способных спровоцировать микроинсульт.

Симптомы инфаркта миокарда

Симптоматика инфаркта миокарда зависит от периода развития заболевания: прединфарктного, острейшего, острого, подострого и постинфарктного.

Прединфарктный период инфаркта миокарда. В прединфарктном периоде могут возникать кардиальные (касаются работы сердца) и некардиальные симптомы. К кардиальным сиптомам относятся: боли за грудиной, одышка, сердцебиения, аритмии. К некардиальным — слабость, потливость, головокружения, ощущение тяжести и боли в области желудка (в эпигастрии). В прединфарктном периоде могут наблюдаться только некардиальные симптомы при наличии аритмии и одышки (или без), но сам период проходит без болевых ощущений. При осмотре пациента можно обнаружить небольшой цианоз (посинение) губ, пространства под ногтевыми пластинами, аритмичный пульс, повышение болевой чувствительности кожи в области сердца.

Острейший период инфаркта миокарда. Болевой синдром — самый характерный симптом острейшего периода типичного инфаркта миокарда. У большинства пациентов наблюдаются чрезвычайно интенсивные боли сжимающего, давящего характера. Больные сравнивают давление с обручем или железными клещами, или с тяжёлой плитой, лежащей на груди. Могут ощущаться интенсивные жгучие (пожар в груди, ощущение кипятка, льющегося на грудь) или кинжальные боли. Болезненные ощущения сильнее, чем при обычном приступе стенокардии. Их интенсивность зависит от размера инфаркта миокарда и возраста больного. Тяжёлый и длительный приступ боли чаще наблюдается при обширных инфарктах. Более интенсивные боли наблюдаются у молодых больных по сравнению с лицами пожилого и старческого возраста. Нужно отметить, что слабо выраженные боли при инфаркте миокарда могут быть у больных с сахарным диабетом из-за повреждения вегетативной нервной системы и снижения болевой чувствительности.

Локализация боли:

- за грудиной (чаще всего);

- часто распространяется на прекордиальную зону (слева от края грудины) или на всю переднюю поверхность грудной клетки;

- в загрудинной области и справа от края грудины;

- в подложечной области (эпигастрии).

При осмотре больного кожные покровы бледные, повышена их влажность, отмечается цианоз (посинение) губ, ушей, носа, пространств под ногтями. Может наблюдаться небольшое увеличение частоты дыхания. Часто наблюдается учащение пульса до 90-100 ударов в минуту, однако в начале болевого приступа может возникать непродолжительное урежение ритма сердца (брадикардия), пульс может быть аритмичным.

Боль часто иррадиирует (распространяется) в другие части тела, как правило — в левую руку, иногда в обе, иногда появляется ощущение сильной сжимающей боли в запястьях (симптом «наручников», «браслетов»). Реже отдаёт в левое плечо, левую лопатку, область между лопаток, шею, нижнюю челюсть, ухо, глотку. Совсем редко — в правую руку и другие части тела. Возможны случаи, когда боль воспринимается больным преимущественно в зоне иррадиации, что затрудняет диагностику.

Для инфаркта очень характерен волнообразный характер боли в области сердца. Боль постепенно нарастает, усиливается, иногда становится невыносимой, затем её интенсивность несколько снижается. Однако вскоре боль снова нарастает и становится ещё сильнее. В среднем боли продолжаются несколько десятков минут (всегда больше 20-30 минут), иногда несколько часов, в некоторых случаях в течение одних-двух суток (при увеличении зоны некроза сердечной мышцы).

Во время приступа интенсивной боли при очень сильном возбуждении могут появляться галлюцинации.

В отдельных случаях боль в области сердца может быть не очень интенсивной или даже отсутствовать совсем. У таких больных развиваются атипичные формы инфаркта миокарда, когда на первый план выступает не болевой приступ, а другие проявления (например, аритмии или удушье).

Острый период инфаркта миокарда. В остром периоде окончательно формируется очаг некроза, боль обычно к этому моменту исчезает. Если боль сохраняется, то это может быть связано с расширением зоны инфаркта. Пульс учащённый, артериальное давление снижается.

Атипичные формы инфаркта миокарда. В ряде случаев могут возникать атипичные формы инфаркта миокарда. Они формируются из-за пожилого возраста, развитие инфаркта на фоне тяжело протекающей артериальной гипертензии или сердечной недостаточности, а также у тех, кто уже перенёс инфаркт ранее. Другими факторами являются: повышение порога болевой чувствительности, поражение вегетативной нервной системы с иннервацией (переходом от очага заболевании) боли в сердце (к примеру, при сахарном диабете или у больных алкоголизмом). Симптомы зависят от формы атипично протекающего инфаркта миокарда.

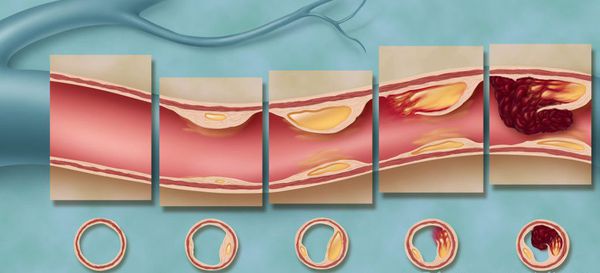

Патогенез инфаркта миокарда

В основе развития инфаркта миокарда лежат три компонента:

1. Разрыв атеросклеротической бляшки.

2. Тромбоз (образование тромба и закупорка им коронарной артерии).

3. Вазоконстрикция (резкое сужение коронарной артерии).

Разрыв атеросклеротической бляшки или эрозия её поверхности происходит следующим образом. В бляшке развивается воспалительная реакция, мощным стимулятором которой является окисление проникающих в неё липопротеинов низкой плотности (одной из вредных фракций холестерина). После чего в бляшку поступают макрофаги (клетки, пожирающие другие вредоносные для организма клетки) и начинают продуцировать ферменты, разрушающие фиброзную покрышку бляшки. Прочность покрышки снижается и происходит разрыв.

Факторы, провоцирующие надрыв или разрыв атеросклеротической бляшки:

- накопление в бляшке окисленных липопротеинов низкой плотности;

- значительное давление крови на края бляшки;

- выраженный подъём артериального давления;

- курение;

- интенсивная физическая нагрузка.

В области повреждения бляшки происходит прилипание и склеивание тромбоцитов, что приводит к закупорке коронарной артерии. При разрыве бляшки кровь поступает внутрь, взаимодействуя с ядром бляшки. Тромб сначала образуется внутри бляшки, заполняет её объем, а затем распространяется в просвет коронарной артерии. При внезапном полном закрытии просвета коронарной артерии тромбом развивается сквозной инфаркт миокарда — некротизируется (омертвевает) вся толща сердечной мышцы. Сквозной инфаркт миокарда протекает тяжелее и более опасен в плане осложнений и смертельного исхода, чем мелкоочаговый несквозной инфаркт миокарда.

При неполной закупорке коронарной артерии (если тромб растворяется спонтанно или при помощи лекарств) формируется несквозной (нетрасмуральный) инфаркт миокарда.

В развитии закупорки просвета коронарной артерии большую роль играет спазм артерии, который обусловлен нарушением функции эндотелия, влиянием сосудосуживающих веществ, которые выделяют тромбоциты во время образования тромба. В итоге это приводит к спазму артерий, а тромбоциты начинают склеиваться ещё активней.

Развитие спазма коронарных артерий увеличивает степень её закупорки, вызванной атеросклеротической бляшкой и тромбом. Ток крови прекращается, что вызывает некроз миокарда [6] [7] .

Как отличить сердечную боль от невралгии?

Наиболее часто сердечную боль путают с проявлениями невралгии. Клиникой сердечной патологии может проявляться поражение межреберного нерва в результате развития остеохондроза грудного отдела позвоночника. Признаки нейропатической боли, следующие:

- четкая локализация;

- концентрированность неприятных ощущений;

- ноющий, колющий, стреляющий характер;

- длительность на протяжении нескольких дней;

- интенсивность, независящая от времени суток;

- усиление при ходьбе, скручивании, кашле, чихании, пальпации межреберных промежутков;

- отсутствие эффективности от нитроглицерина;

- необходимость поверхностно дышать;

- частая связь с переохлаждением;

- сопутствующие нарушения чувствительности кожи;

- уменьшение двигательной активности со стороны поражения.

Отличить невралгию и кардиалгию и понять, что болит именно сердце, можно по следующим признакам:

- трудности с определением локализации дискомфорта;

- жгучий или давящий характер;

- исчезновение или усиление боли, спустя некоторое время;

- отсутствие динамики при кашле, дыхании, движениях;

- эффективность купирования нитроглицерином (за исключением острой боли при инфаркте миокарда).

Коморбидность тиков у детей

Тики нередко возникают у детей с уже имеющимися заболеваниями со стороны центральной нервной системы (ЦНС), такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), церебрастенический синдром, а также тревожные расстройства, включающие генерализованное тревожное расстройство, специфичные фобии и обсессивно-компульсивное расстройство.

Примерно у 11% детей с СДВГ встречаются тики. Преимущественно это простые моторные и вокальные тики с хроническим рецидивирующим течением и благоприятным прогнозом. В отдельных случаях затруднен дифференциальный диагноз между СДВГ и синдромом Туретта, когда гиперактивность и импульсивность появляются у ребенка до развития гиперкинезов.

У детей, страдающих генерализованным тревожным расстройством или специфичными фобиями, тики могут быть спровоцированы или усилены волнениями и переживаниями, непривычной обстановкой, длительным ожиданием какого-либо события и сопутствующим нарастанием психоэмоционального напряжения.

У детей с обсессивно-компульсивными расстройствами голосовые и моторные тики сочетаются с навязчивым повторением какого-либо движения или занятия. По всей видимости, у детей с тревожными расстройствами тики являются дополнительной, хотя и патологической формой психомоторной разрядки, способом успокоения и «переработки» накопившегося внутреннего дискомфорта.

Церебрастенический синдром в детском возрасте является следствием перенесенных черепно-мозговых травм или нейроинфекций. Появление или усиление тиков у детей с церебрастеническим синдромом нередко провоцируется внешними факторами: жарой, духотой, изменением барометрического давления. Характерно нарастание тиков при утомлении, после длительных или повторных соматических и инфекционных заболеваний, увеличении учебных нагрузок.

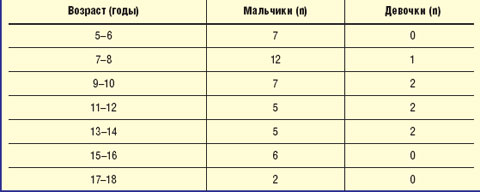

Приведем собственные данные. Из 52 детей, обратившихся с жалобами на тики, было 44 мальчика, 7 девочек; соотношение «мальчики : девочки» составило «6 : 1» (табл. 2).

|

| Таблица 2 Распределение детей с тиками по возрасту и полу |

Итак, наибольшее число обращений по поводу тиков отмечалось у мальчиков в возрасте 5–10 лет с пиком в 7–8 лет. Клиническая картина тиков представлена в табл. 3.

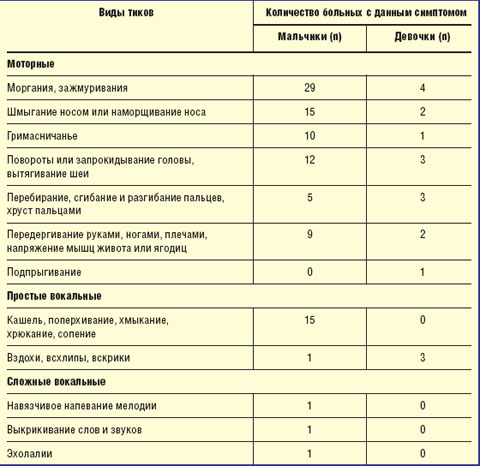

|

| Таблица 3 Виды тиков у пациентов группы |

Таким образом, чаще всего отмечались простые моторные тики с локализацией преимущественно в мышцах лица и шеи и простые вокальные тики, имитирующие физиологические действия (кашель, отхаркивание). Подпрыгивания и сложные вокальные высказывания встречались гораздо реже — только у детей с синдромом Туретта.

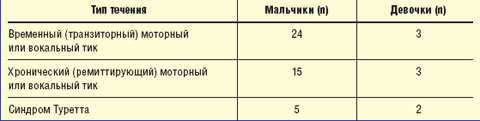

Временные (транзиторные) тики продолжительностью менее 1 года наблюдались чаще, чем хронические (ремиттирующие или стационарные). Синдром Туретта (хронический стационарный генерализованный тик) отмечался у 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки) (табл. 4).

|

| Таблица 4 Распределение пациентов по типу лечения тиков |

Лечение

Основным принципом терапии тиков у детей является комплексный и дифференцированный подход к лечению. До назначения медикаментозной или иной терапии необходимо выяснить возможные причины возникновения заболевания и обсудить с родителями способы педагогической коррекции. Необходимо разъяснить непроизвольный характер гиперкинезов, невозможность контроля их усилием воли и, как следствие этого, недопустимость замечаний ребенку по поводу тиков. Нередко выраженность тиков снижается при уменьшении требований к ребенку со стороны родителей, отсутствии фиксации внимания на его недостатках, восприятии его личности в целом, без вычленения «хороших» и «плохих» качеств. Терапевтический эффект оказывают упорядочение режима, занятия спортом, особенно на свежем воздухе. При подозрении на индуцированные тики необходима помощь психотерапевта, поскольку подобные гиперкинезы снимаются внушением.

При решении вопроса о назначении медикаментозного лечения необходимо учитывать такие факторы, как этиология, возраст пациента, тяжесть и выраженность тиков, их характер, сопутствующие заболевания. Медикаментозное лечение необходимо проводить при тяжелых, выраженных, упорных тиках, сочетающихся с нарушениями поведения, неуспеваемостью в школе, влияющих на самочувствие ребенка, осложняющих его адаптацию в коллективе, ограничивающих его возможности самореализации. Лекарственная терапия не должна назначаться, если тики беспокоят только родителей, но не нарушают нормальную активность ребенка.

Основная группа препаратов, назначаемая при тиках, — нейролептики: галоперидол, пимозид, флуфеназин, тиаприд, рисперидон. Их эффективность при лечении гиперкинезов достигает 80%. Препараты обладают анальгезирующим, притивосудорожным, антигистаминным, противорвотным, нейролептическим, антипсихотическим, седативным действиями. К механизмам их действия относятся блокада постсинаптических дофаминергических рецепторов лимбической системы, гипоталамуса, триггерной зоны рвотного рефлекса, экстрапирамидной системы, торможение обратного захвата дофамина пресинаптической мембраной и последующего депонирования, а также блокада адренорецепторов ретикулярной формации головного мозга. Побочные эффекты: головная боль, сонливость, нарушения концентрации внимания, сухость во рту, повышение аппетита, возбуждение, беспокойство, тревога, страх. При длительном применении могут развиться экстрапирамидные нарушения, включающие повышение мышечного тонуса, тремор, акинезии.

Галоперидол: начальная доза составляет 0,5 мг на ночь, затем ее повышают на 0,5 мг в неделю до достижения терапевтического эффекта (1–3 мг/сут в 2 приема).

Пимозид (Орап) по эффективности сравним с галоперидолом, но дает меньше побочных эффектов. Начальная доза составляет 2 мг/сут в 2 приема, при необходимости дозу повышают на 2 мг в неделю, но не выше 10 мг/сут.

Флуфеназин назначается в дозе 1 мг/сут, затем дозу увеличивают на 1 мг в неделю до 2–6 мг/сут.

Рисперидон относится к группе атипичных нейролептиков. Известна эффективность рисперидона при тике и связанных с ним нарушениях поведения, особенно оппозиционно-вызывающего характера. Начальная доза — 0,5–1 мг/сут с постепенным ее повышением до достижения положительной динамики.

Тиаприд (Тиапридал): детям 7–12 лет рекомендуется по 50 мг (1/2 таблетки) 1–2 раза в день.

При выборе препарата для лечения ребенка с тиками следует учитывать наиболее удобную для дозирования форму выпуска. Оптимальными для титрования и последующего лечения в детском возрасте являются капельные формы (галоперидол, рисперидон), позволяющие наиболее точно подобрать поддерживающую дозу и избежать неоправданной передозировки лекарства, что особенно актуально при проведении длительных курсов лечения. Предпочтение также отдается препаратам, обладающим относительно низким риском развития побочных эффектов (рисперидон, тиаприд).

Метоклопрамид (Реглан, Церукал) является специфическим блокатором дофаминовых и серотониновых рецепторов триггерной зоны ствола мозга. При синдроме Туретта у детей применяется в дозе 5–10 мг в день (1/2–1 таблетка), в 2–3 приема. Побочные действия — экстрапирамидные расстройства, проявляющиеся при превышении дозы 0,5 мг/кг/сут.

Для лечения гиперкинезов в последние годы применяют препараты вальпроевой кислоты. Основной механизм действия вальпроатов заключается в усилении синтеза и высвобождении γ-аминомасляной кислоты, которая является тормозным медиатором ЦНС. Вальпроаты являются препаратами первого выбора при лечении эпилепсии, однако интерес представляет их тимолептический эффект, проявляющийся в уменьшении гиперактивности, агрессивности, раздражительности, а также положительное влияние на выраженность гиперкинезов. Терапевтическая доза, рекомендуемая для лечения гиперкинезов, значительно ниже, чем при лечении эпилепсии, и составляет 20 мг/кг/сут. Из побочных эффектов отмечены сонливость, повышение массы тела, выпадение волос.

При сочетании гиперкинезов с обсессивно-компульсивным расстройством положительный эффект оказывают антидепрессанты — кломипрамин, флуоксетин.

Кломипрамин (Анафранил, Кломинал, Клофранил) является трициклическим антидепрессантом, механизм действия — торможение обратного захвата норэпинефрина и серотонина. Рекомендованная доза у детей с тиками — 3 мг/кг/сут. К побочным эффектам относятся преходящие нарушения зрения, сухость во рту, тошнота, задержка мочи, головная боль, головокружение, бессонница, возбудимость, экстрапирамидные расстройства.

Флуоксетин (Прозак) — антидепрессивное средство, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, обладающий низкой активностью по отношению к норэпинефриновой и дофаминергической системам головного мозга. У детей с синдромом Туретта хорошо устраняет беспокойство, тревогу, страх. Начальная доза в детском возрасте составляет 5 мг/сут 1 раз в день, эффективная — 10–20 мг/сут 1 раз утром. Переносимость препарата в целом хорошая, побочные эффекты возникают относительно редко. Среди них наиболее значимыми являются тревожность, нарушения сна, астенический синдром, потливость, снижение массы тела. Препарат также эффективен в комбинации с пимозидом.

Литература

- Заваденко Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. М.: ACADEMA, 2005.

- Мэш Э., Вольф Д. Нарушение психики ребенка. СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК; М.: ОЛМА ПРЕСС, 2003.

- Омельяненко А., Евтушенко О. С., Кутякова и др. // Международный неврологический журнал. Донецк. 2006. №3(7). С. 81-82.

- Петрухин А. С. Неврология детского возраста. М.: Медицина, 2004.

- Феничел Дж. М. Педиатрическая неврология. Основы клинической диагностики. М.: Медицина, 2004.

- L. Bradley, Schlaggar, Jonathan W. Mink. Movement // Disorders in Children Pediatrics in Review. 2003; 24(2).

Н. Ю. Суворинова, кандидат медицинских наук

РГМУ, Москва

Скелет собаки

Костная система в организме животного образует скелет. Это каркас для движения, крепления мышц, а также опора. Размеры скелета и форма его костей определяют размеры собаки, тип телосложения, конституцию, пропорции тела.

Кость – очень прочный и крепкий, но живой орган. Она растет, меняет свою структуру, восстанавливается и разрушается, является депо кальция, реагирует на изменения условий внутренней и внешней среды, кровоснабжается и иннервируется.

| ПРОЧНОСТЬ КОСТИ | |

| Состав | Строение |

| Неорганические вещества – кальций | Компактная костная ткань (вещество) – костные пластины, состоящие из трубочек (остеонов), плотно прилегающих друг к другу |

| Органические вещества – коллаген | Губчатая костная ткань (вещество) – в кости находится под компактным веществом, костные пластинки располагаются на большом расстоянии друг от друга, в этих ячейках содержится костный мозг |

В зависимости от строения кости могут быть плоскими, смешанными, трубчатыми. Сверху кость покрыта надкостницей, за счет которой может расти в толщину. Трубчатые кости имеют 2 конца – эпифизы и тело кости (диафиз). У растущих животных трубчатые кости имеют хрящевые пластинки в области эпифизов, которые обеспечивают рост кости в длину.

В процессе эмбриогенеза (развития плода) и роста щенка скелет проходит три этапа развития:

- перепончатый (образованный соединительной тканью);

- хрящевой;

- костный.

На период перепончатого скелета в эмбриогенезе образуется хорда, из которой формируется в дальнейшем череп и позвоночник, конечности появляются позже. При рождении кости частично построены из хрящевой ткани и в своем составе имеют центры окостенения. После полного окостенения хрящевых прослоек в костях рост собаки прекращается.

В скелете различают два отдела: осевой и периферический.

Содержание

Примерно 50 миллионов лет назад существовало хищное животное Dinictis — предок современных кошек.

Около 25 миллионов лет назад в процессе эволюции появилось длинноногое животное Pseudaelurus, у которого стало больше кошачьих признаков.

Среди нескольких видов диких кошек, появившихся в процессе эволюции и живших около 12 миллионов лет назад, был и вид Felis lunensis, который называют также дикой кошкой Мартелли.

Современные кошки Felidae — крупные и мелкие, высокоразвитые сильные и быстрые хищники, созданные для того, чтобы охотиться и убивать.

[править] История кошки

История кошек весьма необычайна, ведь она прошла путь от «божества» до обличия «ведьмы». На протяжении веков отношение также менялось. Однако на сегодняшний день мало кто ее не любит.

Восемь тысяч лет назад люди и кошки начали совместно проживать. Главная находка археологов, свидетельствующая об этом — челюстная кость кошки. Она найдена в 1993 году в южной части острова Кипр среди останков неолитического слоя Кирикитии. Этот остров не являлся изначально территорией обитания диких кошек. Ученые считают, что они были завезены первыми переселенцами. Предполагается, что кошки были уже одомашнены.

Сегодня кошка является одним из наиболее популярных домашних питомцев. Само слово кошка означает либо биологический вид вообще, либо самку кошки. Самцов называют котами, кошаками или также кошками. Котёнок (мн. ч. котята) — детёныш кошки. Существует множество пород кошек.

Несмотря на то, что кошки были одомашнены достаточно давно, они способны выживать в условиях дикой природы. Кошки обычно охотятся в одиночку, но иногда образуют небольшие колонии. Они достаточно умны, что позволяет некоторым из кошек пользоваться простейшими механизмами (рукоятью двери или клапаном смывного устройства унитаза). Также кошки отличаются хорошим обонянием и слухом.

В 1758 году Карлом Линнеем в «Системе природы» домашней кошке было дано название Felis catus.

Иоганн Христиан фон Шребер в 1775 году дал дикой кошке название Felis Silvestris.